Ce premier film du réalisateur germano-italien Giulio Ricciarelli replonge le spectateur dans l’Allemagne de la fin des années cinquante. C’était le temps de la reconstruction et du miracle économique de l’ère Adenauer. Les Allemands travaillaient, faisaient la fête, consommaient, comme si hier n’avait jamais existé.

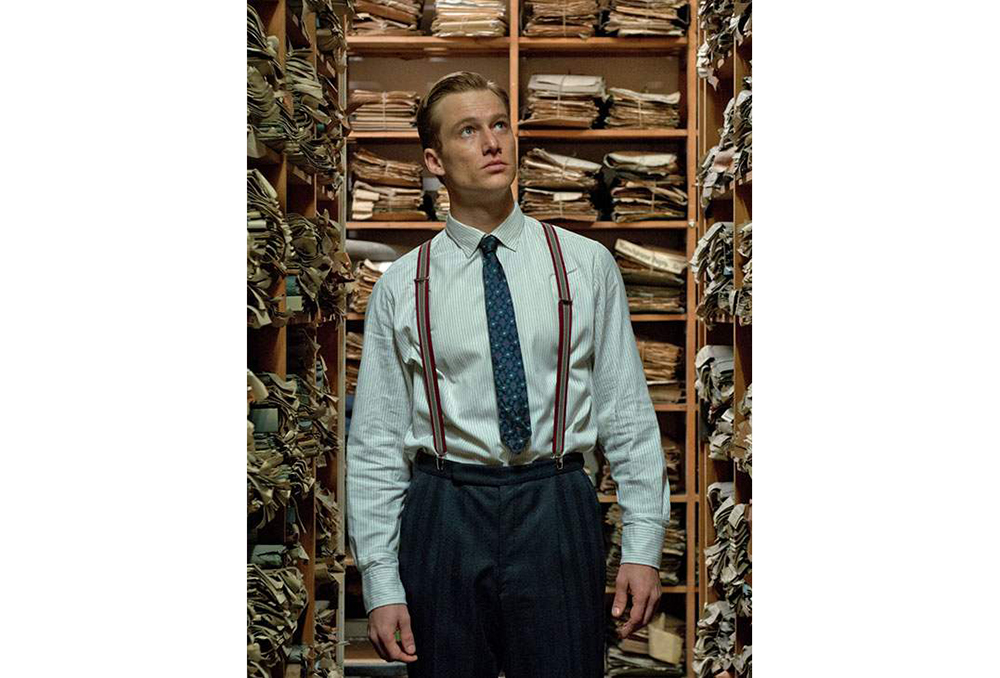

Le labyrinthe du silence s’intéresse aux cinq années qui ont précédé les procès d’Auschwitz tenus à Francfort à partir de 1963. Le film met en avant le jeune magistrat Johann Radmann (Alexander Fehling) qui, lorsqu’un ancien gardien du camp d’extermination, aujourd’hui professeur de collège, vient d’être reconnu, est seul à s’y intéresser. Il se charge de l’instruction du dossier et ouvrira, petit à petit, les yeux sur la monstruosité des crimes nazis.

Ce qui, pour le spectateur d’aujourd’hui semble le plus surprenant, c’est l’ignorance des allemands de la fin des années cinquante de ce que fut Auschwitz. Évidemment, contrairement à ce que le film laisse entendre, la littérature sur le sujet existait, mais un large pan de la société, qui s’était reconstruite sur des bases fragilisées, ne voulait rien en savoir. Il fallait un changement de génération pour que les véritables questions puissent enfin être posées. Dans le film, J. Radmann, né en 1930, incarne cette nouvelle génération qui, malgré les obstacles qui se dressent sur son chemin, veut savoir la vérité et cherche à la faire connaître au grand public.

Ces procès de Francfort, où les accusés n’ont finalement été condamnés qu’à de petites peines d’emprisonnement avant de recouvrir plutôt rapidement la liberté, ont cependant permis de lever le silence de plomb qui pesait sur la toute jeune société allemande – du moins à un certain niveau, juridique notamment. Mais à l’intérieur des familles ce silence a persisté. Pour les uns c’était sûrement trop douloureux, trop honteux de reparler de ce qui s’était passé ; pour les autres c’était délicat de poser les questions dont on redoutait les réponses. Ce silence a alors eu pour effet de transmettre à la génération suivante ce qu’il faut bien appeler un traumatisme et un sentiment de culpabilité dont, encore des années après, on ne peut rien dire, ou presque. Ainsi, le silence devînt, comme cela fut le cas dans ma propre famille, le seul mode de traitement envisageable des petits et grands traumas de la vie. Pour moi, la voie de secours fut ma rencontre avec la psychanalyse qui m’a appris à prendre la parole et à trouver les mots pour tenter de border le trou du réel sans nom.

![Antigone : « Une victime si terriblement volontaire »[1] !](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/05/AlbertHD.jpg)