Effets retour de l’objet regard sur le corps parlant

La clinique du regard se manifeste dans notre champ selon les modalités de l’effet retour de l’objet regard sur le corps parlant. Quelles sont-elles ?

Dans la névrose, elle s’actualise dans le transfert comme une clinique de la restitution du regard au champ de l’Autre1. C’est la clinique de l’Idéal du moi, I(A), où le sujet peut se voir aimable ou haïssable, convenable ou inconvenant.

Celle-ci s’accompagne indéfectiblement d’une clinique du regard dans le fantasme, où il se fixe comme objet de jouissance soustrait à l’Autre ou ajouté à l’Autre.

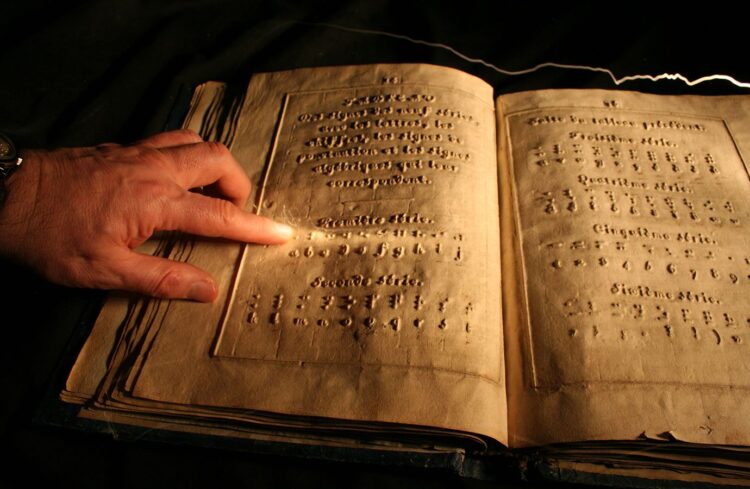

La clinique du retour de l’objet regard sur le corps est à coordonner avec l’intervention du regard comme doublure de l’image spéculaire, qui la fait tenir ou au contraire la dépersonnalise, voire la déchire. Une autre question clinique vient à cette place : où situer le regard et sa fonction dans l’écriture du phénomène psychosomatique – hiéroglyphe qui fait tache ou marque ?

La clinique du retour de l’objet regard dans le réel implique le regard qui surgit comme réellement détaché du corps : « regards errants » du délire de surveillance qui guettent le sujet au coin de chaque rencontre ou univers devenu tout entier regard dont le sujet ne peut plus se soustraire.

Le regard, objet de jouissance

D’abord un constat : là où les parlêtres forment le vœu de jouir des spectacles que leur offrent sans limites les dispositifs à produire de l’image, toujours en expansion, il s’avère que c’est le regard qui jouit aux dépens des parlêtres captivés et ainsi capturés par ces mêmes dispositifs. De qui est-ce le regard ? C’est celui du « maître de demain2 » qui dit et montre ce qu’il convient de voir et d’entendre aujourd’hui. Un nom s’impose de façon récente à cette place,l’ Intelligence Artificielle (IA), vaste dispositif informatique qui permet aussi bien au régime de République populaire de Chine d’exercer une surveillance sur chaque citoyen qu’à des hackers de fabriquer des scénarios pornographiques avec l’image de Taylor Swift. C’est ainsi que passent au réel les rêves les plus fous des dictateurs ainsi que les fantasmes imaginaires pseudo-sexuels qui ravalent l’image féminine.

Ces dispositifs de capture de la jouissance s’appuient sur la réduction à néant de la fonction de l’écran et sur son annulation. Là où le regard reste en jeu dans la dialectique du sujet et de l’Autre, c’est-à-dire là où le désir est convoqué, la fonction de l’écran est de faire exister le rien derrière ce voile et de masquer la tache qui frappe le sujet en retour. Comme Lacan nous l’a appris, c’est quand l’écran vacille et bascule que surgit l’angoisse et cela ne trompe pas.

L’annulation de la fonction de l’écran a comme conséquence de rendre équivalent ce qu’il y a devant l’écran et ce qu’il y a « de l’autre côté du miroir ».

Ceci se réalise aujourd’hui par le smartphone : tout y est reflet. Reflet des intérêts, reflet des images, reflet des fantasmes, reflet des opinions, reflet des désirs de consommateurs, etc. La jouissance de l’objet regard devenu in-séparable – prisonnier de l’écran – envahit le dispositif scopique et vient nourrir le grand corps des datas qui polluent la sphère numérique.

« Mange ton Dasein ! Absorbe ces déchets qui sont les tiens ! » À ce message muet qui revient au sujet parlant, celui-ci n’a plus qu’à répondre par les insultes les plus basses pour que le cycle cruel de ce surmoi de synthèse se perpétue vers le pire.

Alors, plus d’issue ? Plus de « sésame, ouvre-toi » ?

Si, mais sous une autre forme : « Regard, détache-toi ! Ne crains pas le plus-de-jouir qui fait vivre le désir – qui est manque – et adopte le masque qui te convient pour humaniser ton désir ».

Une analyse peut t’y apprivoiser, à défaut d’avoir quelque corde à ton art.

Daniel Roy, président de la NLS

[1] Miller J.-A., « D’un regard, l’étrangeté », La Cause du désir, n°102, 2019, p. 45-55.

[2] Lacan J., « Une réforme dans son trou », La Cause du désir, n°98, p. 13.