Correspondances inédites et incomplètes [1]

Bulletin ACF-Rhône-Alpes

Deux films parus à moins d’un an d’écart, ont traité de la vie du couple Yves Saint Laurent et Pierre Bergé. Patrick Hollender relate subtilement ce qui, entre passion sans limite et sublimation, unit, désunit ces deux hommes.

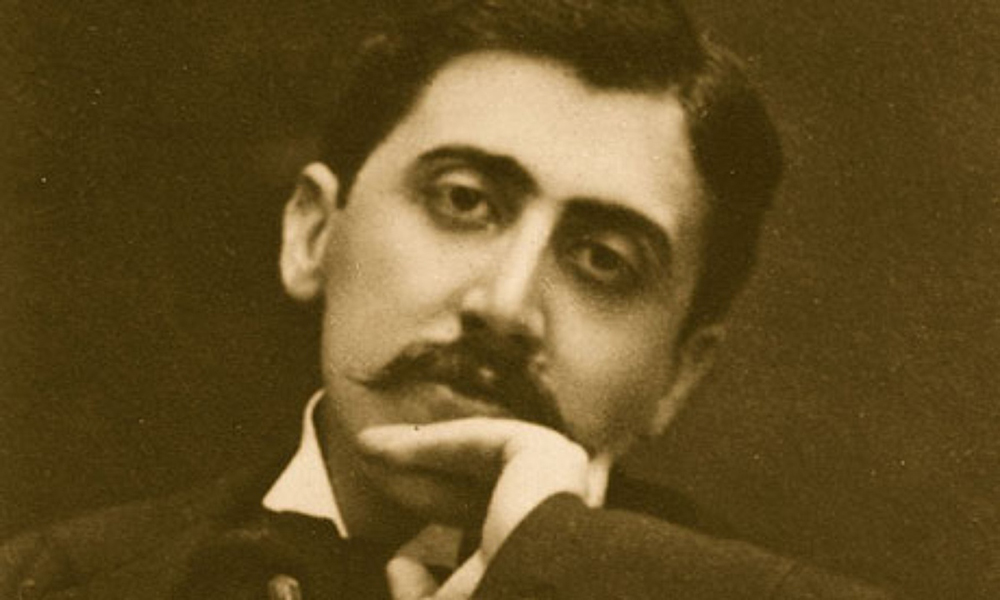

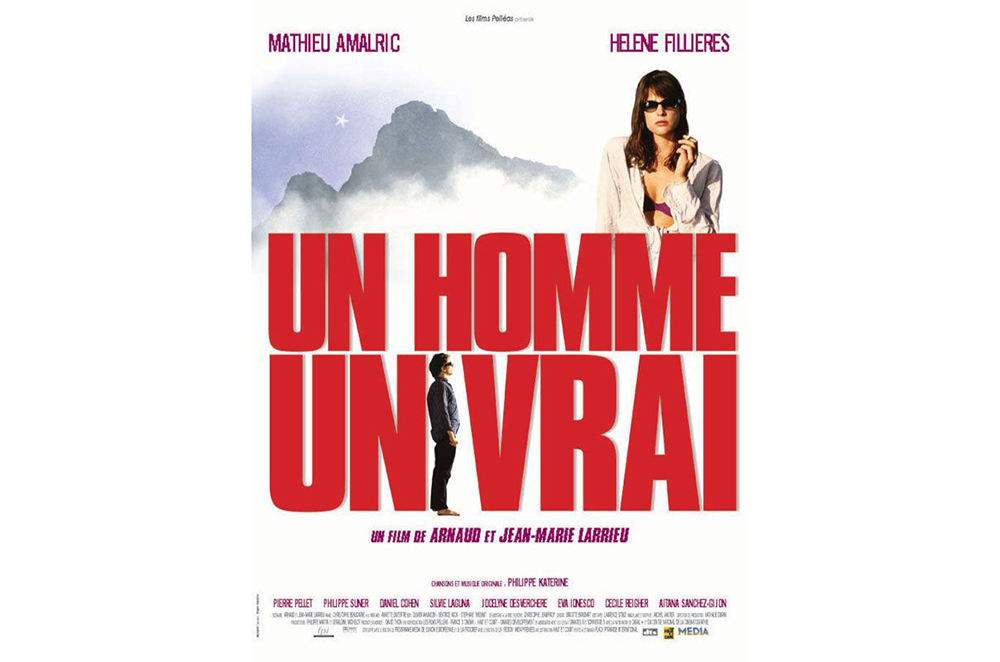

Le couple médiatique que formaient Yves Saint Laurent et Pierre Bergé s’est défait avec la disparition du couturier survenue le 1er juin 2008. Pourtant, ce dernier semble survivre au temps qui passe, à travers les vêtements de collection et les produits de luxe qui en portent la griffe internationale. Dans l’actualité cinématographique récente, deux films « biopics » consacrés à Yves Saint Laurent sont venus faire immersion dans l’intimité du couple. Si le film de Jalil Lespert intitulé Yves Saint Laurent (janvier 2014) rencontra l’adhésion de Pierre Bergé, il n’en fut pas de même pour celui de Bertrand Bonello (septembre 2014), Saint Laurent. Pierre Bergé refusa pour cette réalisation de prêter les collections Yves Saint Laurent, qualifiant le film de « méchant et homophobe », en contestant à ce dernier les outrances d’un scénario confiné à dévoiler une jouissance ségrégative et stigmatisante, dénuée de tout rapport de tendresse dans le couple.

Il en va tout autrement lorsque l’on ouvre les Lettres à Yves[2], toutes marquées par le style de la correspondance dont l’authenticité poignante nous indique que toutes ces lettres en souffrance ne sont jamais parvenues à son destinataire. Ces lettres datées relèvent du journal extime. « Absence présente. Comme un oxymoron »[3], elles creusent un détachement progressif de l’objet aimé venant en quelque sorte tamponner le trop de présence réelle sur fond d’absence. Le lien qui s’écrit est aussi celui de la désunion d’avec l’hubris d’une passion qui avait accordé le couple sur le trait d’une complétude au pygmalion. Cette passion consistait à s’instituer comme socle fondateur pour l’éclosion des métamorphoses de son compagnon. Le pygmalion se définit « d’être une personne amoureuse d’une autre qui la conseille et la façonne pour la conduire au succès »[4]. Il n’est pas absurde de penser que Pierre Bergé a révélé l’éclectisme des créations artistiques d’Yves Saint Laurent, en sublimant la haute couture à la hauteur d’un art aussi majeur que celui des grands Maîtres de la peinture, là où ce dernier se qualifiait de « peintre raté ». Eugénie Lemoine-Luccioni souligne les subtiles relations qui existent entre « peintre et couturier [qui] habillent l’un et l’autre le monde quand ils ne le créent pas »[5]. « Du coup de ciseaux ou du coup de crayon, l’un et l’autre engendrent une surface »[6] par « l’intervention décisive de la coupure »[7] comme effet du signifiant.

Pour Yves Saint Laurent, l’entaille du trait dans la découpe de la matière, soumise à la stricte exigence de l’ordonnancement des formes et de l’harmonie des couleurs, obéit au style qui en fit advenir le nom. Promu directeur artistique de la Maison Christian Dior qu’il considéra toujours comme son maître, Yves Saint Laurent supprima par la suite les traits d’union de son patronyme. Cette extraction du nom dans le processus de création, n’est pas sans rapport avec la fonction de l’agrafe. Sa prédilection sensible pour les « atmosphères perdues », qu’il rencontra dans les œuvres d’art, dessine les contours des immobiles et silencieux vestiges de l’inconscient dont il s’est fait le martyr. Laurence Bénaïm écrit : « Dans le regard d’Yves Saint Laurent, le passé est devenu présent, le modèle, une apparition […] Les éblouissements de la lumière chez Matisse. Les prismes colorés de Mondrian. Le vertige des lignes chez Braque et Picasso. Les velours de Vélasquez […] Tout semblait chez lui être aspiré par cet immortel appétit du beau »[8]. Le beau mélancolique fut son partenaire inscrit sur le trait d’union de la collection, dans la rencontre avec son compagnon.

[1] Extrait d’un article « Dans les lambeaux sanglants et noirs du satin », à paraître en 2016 dans un numéro spécial du bulletin de l’ACF-Rhône-Alpes :

[2] Bergé P., Lettres à Yves, Paris, Gallimard, 2010.

[3] Op. cit., p. 45.

[4] Définition du Larousse.

[5] Lemoine-Luccionni E., La robe – Essai psychanalytique sur le vêtement, Paris, Seuil, 1983, p. 85.

[6] Ibid., p.16.

[7] Ibid., p.15.

[8] Bénaïm L., Yves Saint Laurent, Grasset & Fasquelle, Paris, 2002, p. 12.