Pour aborder la difficile question de « La pulsion et le corps, de Freud à Lacan », l’ACF réunionnaise a choisi un lieu de rencontre, la salle de cinéma.

L’obscur éclairé par la lumière de l’image y est propice à mettre le parlêtre en situation d’y éprouver ce qui vient à s’écrire et qui le concerne et s’y révèle.

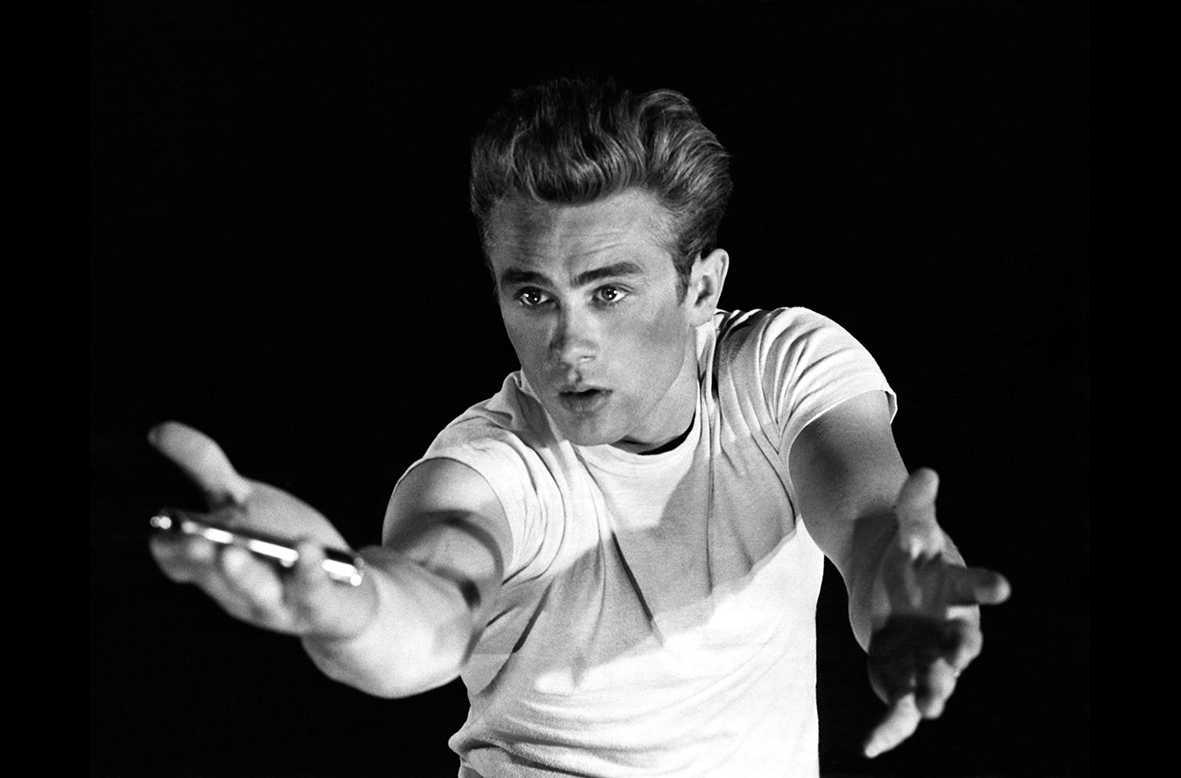

Pari est fait que le film La fureur de vivre sera le pré-texte ouvrant à une rencontre possible autour de la pulsion et la puberté.

Découvrons ici l’argument à partir duquel offre sera faite d’une conversation avec le public.

Analystes et analysants vont au cinéma. Certains cinéastes se sont intéressés plus particulièrement à la psychanalyse et l’on trouve parfois son influence dans leurs œuvres. Le cinéma peut alors devenir un outil sur lequel prendre appui pour illustrer les notions théoriques qui sont abordées lors du Séminaire d’introduction à la psychanalyse, dont le thème de cette année, articulé sur trois séances est : « La pulsion et le corps, de Freud à Lacan ».

Ce thème nous permet de nous questionner sur la distinction entre organisme et corps. Comment, par quoi, le corps est-il habité ? Quelles sont ces manifestations corporelles qui parfois nous encombrent ? Pour trouver une réponse à ces questions, c’est du côté de la pulsion, que nous devons chercher. C’est ce que J.-A. Miller rappelle : « Le corps parlant parle en terme de pulsions »[1] et c’est ce que Sigmund Freud, au début du XXe siècle, nous transmet dans ses Trois essais sur la théorie sexuelle.

C’est là qu’il emploie pour la première fois le terme de pulsion en développant la pulsion sexuelle à l’instar de celle de la faim. Ce n’est pas un instinct, mais un besoin qui appelle à la satisfaction par des voies différentes, même marquées du sceau de l’interdit, car des déviations sont possibles. Mais, pour qu’il y ait satisfaction, des objets doivent entrer en scène. Freud note que quel que soit le rapport du sujet à l’objet, quelle que soit la valeur accordée à cet objet, la pulsion trouve toujours un moyen pour se satisfaire.

C’est à partir de l’écoute de ses analysantes hystériques que Freud déploie le symptôme comme voie où puisse se frayer une pulsion sexuelle « développée » lorsqu’elle entre en conflit avec un rejet exagéré de la sexualité.

C’est en observant des enfants, et le plaisir trouvé dans certaines de leurs activités que Freud démontre que la pulsion trouve sa voie de satisfaction d’abord par le corps propre et ne demande qu’à se répéter. Nous sommes aujourd’hui loin du scandale que les notions de sexualité infantile et de pervers polymorphe ont déclenché à l’époque et il est admis aujourd’hui que l’enfant est un chercheur. Sa pulsion de savoir s’appuie sur le plaisir scopique et il a un attrait pour des questions d’ordre sexuel.

Les sensations éprouvées dans le corps dès le plus jeune âge, par l’autoérotisme ou en lien avec l’Autre, ont une place prépondérante dans nos représentations psychiques. Les activités sexuelles inscrites dès la prime enfance vont laisser des traces dans les modalités de rencontre avec l’Autre, et dans la construction du lien social. Les pulsions partielles, toujours à l’œuvre malgré le primat du génital, vont modeler la singularité du sujet dans son rapport à l’objet et ainsi teinter son mode d’être au monde, donner « corps » à ses petites particularités, faire que le corps parle, faire de l’homme un parlêtre.

La fureur de vivre[2] est le film qui a été choisi par notre séminaire pour aborder la pulsion à la puberté. La quête d’amour, les amitiés fortes, la remise en question de l’autorité parentale mais aussi l’appel au père en tant que référence, sont les thèmes mis en avant dans le scénario. Un adolescent est en quête d’une place, attend de son père qu’il occupe pleinement la sienne. Tout se bouscule lorsqu’il rencontre une jeune fille en mal d’amour. Le déferlement de la pulsion sexuelle à l’adolescence entraîne le déchaînement des émotions et des sensations. La pulsion cherche sa satisfaction, et parfois même au prix de la mort. La fiction rencontre ici la réalité, puisque James Dean, révélé par ce film, décède avant même la première projection au cinéma, à cause de sa passion pour la vitesse.

[1] Miller J.-A., Présentation du thème du Xe Congrès de l’AMP, Rio de Janeiro, 2016, « L’inconscient et le corps parlant », La Cause du désir, n° 88, Paris, Navarin, 2014, p. 112.

[2] Réalisé par Nicholas Ray, 1955, avec James Dean, Nathalie Wood, Sal Mineo.

![La solitude de la victime[1]](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/04/JouclaHD.jpg)