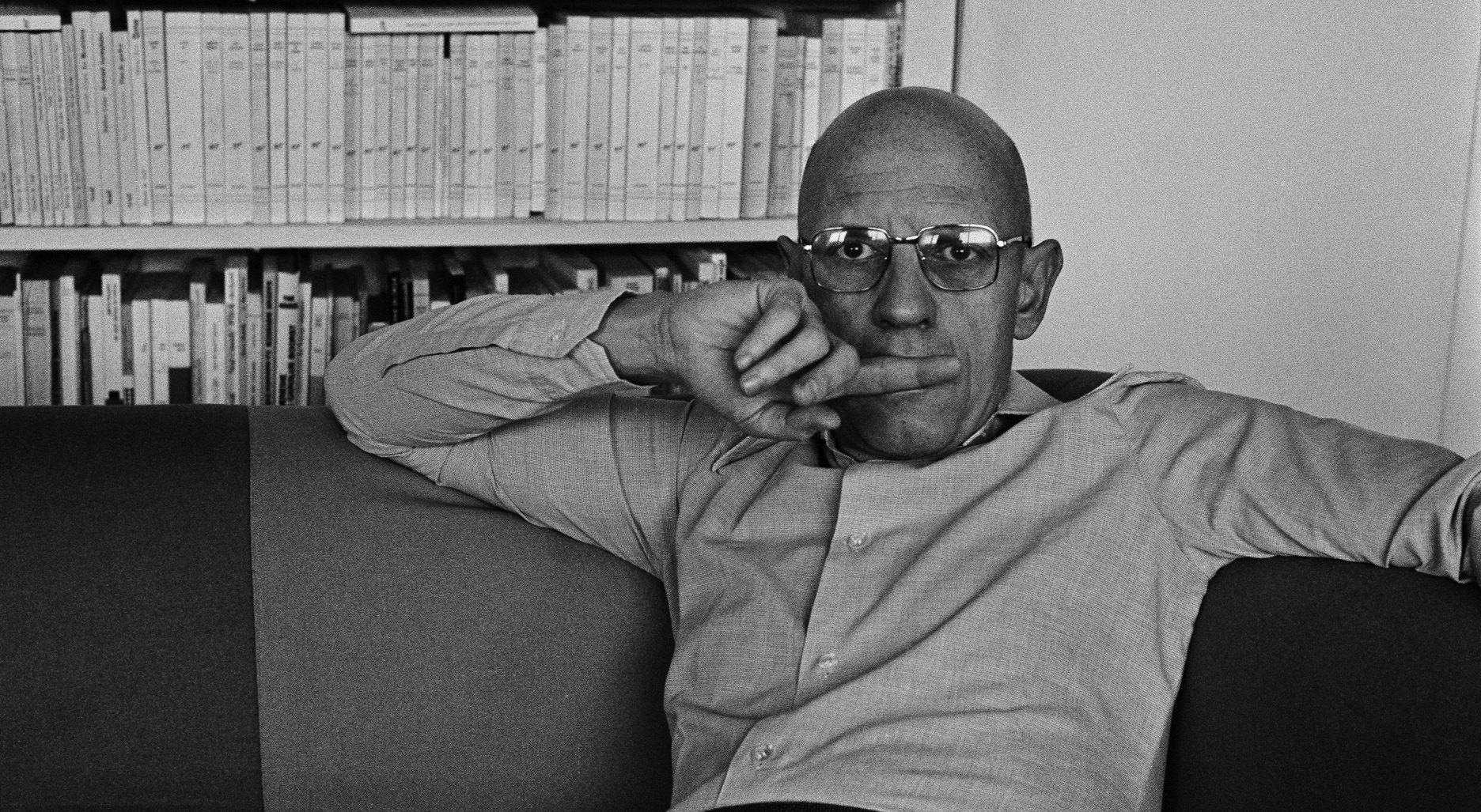

Philippe La Sagna : On considère généralement que l’expression « biopolitique » est née en 1974 au Brésil, à Rio de Janeiro. Michel Foucault qui l’a posée entendait par là que la modernité passe de l’administration des sujets à un pouvoir toujours plus présent sur les corps. L’un des instruments de ce pouvoir sera la santé et l’hygiène.

Aujourd’hui, on constate que les religions se disputent aussi avec les États l’accaparement des corps, plus que celui des sujets, se substituant aux corps politiques traditionnels. Pour la psychanalyse c’est avant tout un ordre des jouissances du corps qui est en jeu, ce qui fait votre sous-titre[1]. Le corps se manifeste d’abord pour le psychanalyste comme symptôme. Le symptôme est aussi un événement de corps et une écriture, ce qui est pour vous l’envers du biopolitique. En quoi ce qui s’écrit avec et par le corps peut représenter une issue, ou comme vous le dites un envers aux impasses de la biopolitique ?

Éric Laurent : À propos des rapports entre la biopolitique de Foucault et le symptôme comme événement de corps, j’ai en effet, pensé en choisissant le titre L’Envers de la biopolitique, que c’était à Rio que nous allions nous retrouver pour le Congrès de l’AMP et que c’était là aussi que Foucault avait lancé son signifiant biopolitique.

Je reformulerai votre question en précisant la façon dont Foucault a épinglé l’époque en la qualifiant ainsi. Il partait d’une constatation paradoxale. Le triomphe du capitalisme sous sa variante néo-libérale, s’accompagne d’une grande tolérance aux modes de jouissance. Cette tolérance est rendue possible par la transformation des bureaucraties issues de la Deuxième Guerre mondiale, les systèmes de sécurité sociale, une machine à classer de plus en plus les populations selon leurs modes de vie, en fonction de normes que la bureaucratie allait multiplier pour obtenir des catégories plus ou moins homogènes de populations à gérer. L’idée de peuple se voit remplacée par celle de catégories de public, catégories variables, dépendant à la fois des exigences propres à ces bureaucraties et de l’avancement de la science.

La psychanalyse se situe à l’envers de ce mode de classification, en rappelant la singularité de ce mixte entre symptôme et fantasme, qui définit le mode de jouir de chacun. En quoi est-ce un envers des impasses de la biopolitique ? Autant la biopolitique cherche à classer les sujets dans une catégorie, autant le memento de la psychanalyse, ça n’est pas memento mori, « rappelle-toi que tu dois mourir », mais « rappelle-toi ta singularité » qui ne rentrera dans aucune catégorie, quelle que soit l’ingéniosité avec laquelle les bureaucraties nous proposent de nous classer en vue d’obtenir des droits à la reconnaissance.

Le memento de cette singularité n’est cependant pas l’apanage de la psychanalyse… Kojève rappelait peu avant les années 70, que le dandysme était une des solutions possibles pour vivre la pulsion après la Révolution française. À l’époque du souci d’égalité voulant gommer toute différence, la seule façon de ne pas se faire absorber dans la condition du « tous pareils », était le souci dandy.

La tendance qui s’est développée depuis lors, est la démocratisation du dandysme saisissable dans l’intérêt porté à l’aspect people. La « peopolisation » du monde essaie d’attraper des modes de jouir singuliers. Elle montre une double dimension. On observe d’une part une mise en conformité selon les modèles fixés par les médias (véritables autorités ou bureaucraties peopolisatrices), et d’autre part la mise en valeur d’un certain nombre de comportements de « dandys » dans la culture populaire. En atteste l’extraordinaire retentissement médiatique que peuvent avoir la mort de David Bowie et celle de Prince, dandys remarquables de par leur singularité affichée, promue, jamais abandonnée. Bowie reprend en cela la tradition anglaise et Prince, bien que garçon issu d’un milieu modeste de la région des grands lacs des Etats-Unis (région sinistrée), peut être épinglé en ces termes par le New York Times : « Prince ne s’est jamais excusé de rien de ce qu’il était ».

La psychanalyse n’est donc pas le seul discours à rappeler la singularité et à montrer qu’elle est une forme de survie dans la mise en conformité généralisée à laquelle est soumis de façon croissante le sujet. Mais la psychanalyse ramène, quant à elle, cette protestation à ce qui résulte de l’expérience de la psychanalyse, soit à l’écriture du mode de jouissance singulier, se déposant dans un registre permettant de faire, à l’occasion, démonstration de cette singularité.

P. L. S. : Nous parlons à Rio du parlêtre et du corps parlant en nous orientant de l’argument de Jacques-Alain Miller qui peut dire : « Voilà l’opération dont je propose qu’elle nous donne notre boussole pour le prochain congrès. Cette métaphore, la substitution du parlêtre lacanien à l’inconscient freudien, fixe une étincelle. Je propose de la prendre comme index de ce qui change dans la psychanalyse au XXIe siècle, quand elle doit prendre en compte un autre ordre symbolique et un autre réel que ceux sur lesquels elle s’était établie. »

Lacan parle aussi de LOM qui a un corps. Ces trois lettres sont une écriture que vous faites valoir. Vous soulignez que, avec ces trois lettres, « C’est une attribution qui précède tout avoir et qui est définie d’avant le stade du miroir, d’avant le rapport du sujet à la vue. Avant toute entrée ou jeu du regard le corps est le produit d’une opération d’impact du dire. [2]» Vous ajoutez que LOM est une expression expressionniste mais aussi logique. Ce LOM ce n’est pas LAM. C’est en effet une des voies qu’utilise Lacan pour sortir de l’âme et réviser la psychologie. Est-ce que cela permet aussi de sortir de la religion ? Est-ce que cela a des conséquences sur l’amour qui est un mot qui commence par LAM lui aussi ? Il y a un choix : penser avec son âme ou parler avec son corps[3] ?

É. L. : La substitution du parlêtre à l’inconscient passe par la mise en avant du premier fondement du corps : le corps comme ce que l’on a. Il faut un corps pour jouir, dit Lacan ; c’est le moment de bascule qui se lit dans Encore. Or, cette déclaration « il faut un corps pour jouir », Lacan l’accompagne de cette remarque fondamentale : le corps, dans ses rapports avec la jouissance, peut être vivant ou mort – déclaration fort surprenante ! Si on considère le corps dans son mode d’existence premier – le fait qu’on l’a – on s’attendrait à se prémunir contre l’idéalisme de l’âme, en ayant un corps fermement lié à son être de vivant. C’est ce point de vue que refuse Lacan, qui fait valoir que vivant ou mort, le rapport du corps et de la jouissance répond à la même logique : si le corps est surface d’inscription de cette jouissance (il faut un corps pour jouir), alors il est en défaut par rapport à l’excès de la jouissance, de façon essentielle. D’où l’importance de la référence à la sépulture, dans « Radiophonie ». Lacan souligne d’un côté, le vide des ossements propre à marquer le corps comme vacuité et, de l’autre, l’ensemble de ce qui est déposé dans la tombe du type des ornements que portait le vivant, soit beaucoup plus d’éléments propres à énumérer la jouissance qu’à les faire entrer dans le corps. Cet accent est amené au moment même où Lacan affirme le primat du corps comme avoir, mais il s’agit d’un avoir en tant qu’il est marqué du rapport au vide. Il nous faut donc opposer à l’idéalisme de l’âme, une matérialité du corps, une matérialité logique. D’où l’accent mis par J.-A Miller dans son cours « L’être et l’Un » sur l’existence chez Lacan, en tant qu’elle n’est pas une existence naturelle, ou biologique, mais une existence logique. L’avoir en question est donc marqué par la logique des ensembles.

P. L. S. : Vous commentez le dialogue des années 70 entre Lacan, Derrida et Deleuze sur la question du sens et de l’écriture pour marquer la position singulière de Lacan. Celui-ci souligne par exemple que « le nœud Bo change complètement le sens de l’écriture[4] ». Il s’agit pour Lacan, comme vous le montrez, de se défaire de la lettre comme impression qui était plutôt la position de Freud, ou de la lettre comme précipitation du signifiant, que Lacan présente dans « Lituraterre » pour passer à la lettre qui fait trou. Selon Lacan, l’écriture ainsi posée change en particulier quelque chose à la philia, à l’amitié aristotélicienne. [5]

Il y a sans doute un effort constant de Lacan pour sortir de l’aristotélisme dans lequel nous baignons. La philia, comme vous le soulignez, c’est l’amour des frères. On sait que la fraternité peut être très bien la source de l’exclusion de l’autre et de la haine.

Quel pourrait être alors le lien social des corps parlants au XXI ème siècle ?

É. L. : Le lien social des corps parlants est un point fondamental qui accompagne cette promotion du corps que l’on a. Un des malentendus relatif à cette promotion serait de penser qu’il s’agit dans le « corps parlant » du corps du libéralisme : « j’ai un corps et il m’appartient ». Ce serait un avoir au sens légal. Le libéralisme a insisté sur ce point pour soustraire le corps aux obligations de l’Église. Lacan le rappelle, il était notamment interdit de se suicider. Le corps soustrait aux devoirs imposés par le lien religieux, était ainsi remis entre les mains du lien social qu’instaurait le capitalisme comme tel. D’où le fait que le corps une fois transformé en avoir légal peut se découper en morceaux. Dés lors que notre corps nous appartient, s’ouvre tout le questionnement sur le don d’organe, la gestation pour autrui, etc., relatif au corps en tant qu’avoir légal, ou valeur d’échange, qui peut être ainsi soustrait à l’évidence de sa plénitude.

Le lien social des corps parlants ne vise pas à mettre en avant cette juxtaposition de corps seulement tenue par la loi. Ce qui est premier pour Lacan, ce n’est pas le corps en tant qu’il est isolé, mais le corps en tant qu’il est pris dans le discours. Il y a d’un côté l’autoérotisme du corps – le corps se jouit -, et de l’autre sa prise dans les discours qui organisent le lien à l’Autre. On parle avec son corps.

Comment résoudre ce petit paradoxe : si la jouissance est autoérotique, comment peut-on concevoir le lien à l’Autre ? Précisément par l’affect qui vient toucher le corps. Le corps certes se jouit, mais l’angoisse est angoisse devant le désir de l’Autre. Les affects qui touchent le corps sont en lien avec l’Autre. L’angoisse et cette grande passion freudienne, l’hainamoration, amour / haine à la fois, sont en lien avec l’autre.

Nous retrouvons ainsi le corps tel que Lacan le conçoit, à savoir un corps pensé dans la lignée spinoziste et non pas libérale. Spinoza en tant que penseur des Lumières radicales du XVIIe siècle se démarque du corps hobbesien ou de celui du libéralisme, car un corps échappe à la dimension naturelle de l’organisme. Le corps politique n’est pas une métaphore du lien politique, métaphore biologique appliquée au corps social. Il est d’emblée un corps au même titre que l’organisme, car susceptible d’éprouver un affect, comme la haine, la peur, l’angoisse, l’amour pour le leader. C’est ce qui définit un corps, en tant que pris dans ce lien politique.

Le lien social du corps parlant met donc en avant l’événement de corps commun, à quoi J.-A. Miller a donné un relief nouveau, qui peut frapper par exemple le corps des croyants, aussi bien dans le sens de la sublimation que dans le sens de la folie destructrice, du triomphe. Cela permet de redonner sa place au lien des corps dans le discours en tant qu’ils sont affectés. Nous voyons à l’oeuvre ces affects sociaux dans les différents types de rassemblements informels qui agitent notre modernité, qui traversent ces nouvelles foules du XXIeme siècle, depuis les printemps arabes jusqu’à l’occupation des places dans les pays développés par les jeunes urbains à travers le monde, de la Turquie, à l’Espagne, aux États-Unis, à la France. Nous voyons des affects partagés par ces corps sociaux qui peuvent être éphémères ou qui peuvent avoir une durée mais qui sont le témoignage de ce qui vient rassembler, au-delà d’un trait identificatoire, les corps parlants. L’affect peut être aussi bien rassemblant que rejetant, selon la logique du fantasme.

P. L. S : Vous reprenez la critique que Lacan fait de l’éternité en prenant appui sur Joyce. Éternité qui trouve sa source dans l’idée de l’amour éternel. Pour sortir de cet être éternel, qui est à la racine des religions, ne faut-il pas trouver une conception nouvelle du temps et de l’Histoire qui ne suppose plus cette éternité ? La sortie de l’être, de l’éternité et du temps des philosophies peut-elle alors s’opérer en même temps que celle de l’Histoire ? Cette Histoire qui est toujours un peu teintée d’une providence, inhérente à l’idée du sens, providence où Freud voyait la figure du surmoi.

É. L. : Se défaire de l’éternité me semble, chez Lacan, une formulation qui s’inscrit dans la lignée de « se défaire de l’Idéal ». L’Idéal nous plonge dans l’éternité. L’Idéal du moi est dérivé du Père, dans la mesure où dans la dissolution du complexe d’Œdipe, selon Freud, il y a à la fois le surgissement des instances d’Idéal et du Surmoi, comme distincts.

Comment se défaire à la fois de cette emprise de l’Idéal et du Surmoi ? C’est ce que Lacan n’a jamais cessé de reformuler au long de son enseignement. Sa dernière formulation vise le père éternel ainsi que les liens qui nous mettent à l’abri de la contingence, au nom de la nécessité de l’Idéal, ou du pousse-au-jouir du Surmoi. Le pousse-au-jouir consumériste est pour tous, il est pris dans les discours du temps présent qui n’acceptent la singularité du programme de jouissance d’un sujet, qu’en le poussant vers sa mort ou vers les extrêmes de ce programme en le rendant invivable. Se défaire de l’éternité, c’est aussi se défaire de tout ce qui dans l’Histoire, est une sorte d’évidence où tout serait déjà écrit.

Par un savoir divin qui aurait écrit pour nous ce qu’est le destin. Se défaire de l’Idéal, se défaire de l’Histoire, c’est se défaire de tout ce qui peut faire catégorie du destin. Une fois explorées les déterminations qui nous sont propres – ce qui nous a marqués, tout ce qui nous a parlés, comme le dit Lacan – il s’agit de pouvoir les renvoyer à ce qui aurait pu ne pas être, soit à une contingence qui défait cette fascination pour le destin. L’écriture que permet la psychanalyse est le contraire d’une écriture divine, d’une écriture déjà là qui imposerait une voie unique. C’est à partir de l’écriture qui se dévoile dans l’expérience de la psychanalyse, qu’il est possible de reformuler son destin.

P. L. S. : « Le corps comme Autre trouvera tout son développement jusqu’à la conséquence qu’en dégage Jacques-Alain Miller, à savoir la volonté de Lacan de substituer à l’inconscient freudien le terme de parlêtre. Cet être articulé à un dire s’appuie sur le fait que son corps, le parlêtre ne l’est pas, mais il l’a. [6]» Vous montrez que cette approche nouvelle du parlêtre permet de reprendre à nouveaux frais le commentaire de la thèse de Lacan « l’inconscient, c’est la politique ».

L’une des premières conséquences de cette perspective est une critique du libéralisme qui réduit pour vous « le corps au corps comme propriété de chacun séparé de tous les autres. [7]» Ce qui ne va pas sans une mise à mal des corps sociaux.

À partir de la crise du modèle libéral, on vérifie que d’autres « corps » sociaux se forment aujourd’hui. Soit à partir d’un symptôme ou d’une addiction, soit à partir d’un affect commun, communautariste ou autre par exemple. Vous n’opposez pas à cela la raison comme source de l’universalisme abstrait de Kant à Rowles, mais vous dites : le désir d’universel ne s’inscrit pas seulement dans la raison, lui aussi peut se traduire par une inscription, une écriture du corps, un événement de corps. Pouvez-vous développer ?

É. L. : Pour sa conception du corps social, Lacan ne part pas de la sociologie des masses comme Freud l’a fait en s’inspirant de la nouveauté que représentait l’œuvre de Gustave Le Bon, qui fait partie des textes fondateurs de la sociologie avec Durkheim.

Lacan, qui critique à l’occasion Freud sur ce point, part plutôt du lien instauré par les religions et de ce fait frappant que les communautés religieuses n’ont jamais pensé qu’il puisse y avoir une limite à leur pouvoir d’agrégation des corps. Il n’y en a pas, même s’il y a des conditions d’appartenance de ces corps. On peut distinguer ici les religions universelles, prosélytes du type catholicisme et Islam, et le judaïsme où il y a des conditions de naissance propres à inclure le corps dans le lien, mais néanmoins, il n’y a pas non plus de limite posée à cet endroit.

Même dans l’hindouisme où il n’y a rien qui soit de l’ordre d’un sacrement, d’un baptême, d’une circoncision, etc., il n’y a pas de limite qui soit posée.

Le « tous » que pense Lacan est un tous assurément pensé à partir de ce lien religieux. Or, le lien religieux est, par excellence, un lien marqué d’abord par l’affect commun de croyance et par des affects comme la joie, ou aussi bien comme la haine de celui qui n’a pas la même religion. Il montre le lien d’un « tous » avec ces affects divers. A cet égard, Lacan ne met pas sur le même point l’Église, l’armée, les foules comme le texte freudien le laissait entendre, car le problème n’est pas le leader. Le problème est cet affect commun qui apparaît bien plus côté religieux et sans limitation du mode du lien.

Il convient donc de reformuler le désir d’universel où universel n’est pas à saisir en tant que formulation de la raison qui s’oppose à toute particularité, mais comme non limitation de ce qui peut inclure le tout. En ce sens, il faudrait déplacer le débat, en France particulièrement, lorsqu’il joue sur les oppositions entre l’universalisme ou le différentialisme tel que Madame Badinter le reprend spécialement sur des questions de société ou de croyance, voulant n’affirmer qu’un mode d’universel. Il s’agit pour ce faire, de prendre en compte les modes de constitution du tout ou des modes de constitution de séries sans limite de nombre sur l’exemple que donne l’affect qui saisit le corps religieux. Non pas pour en faire un idéal ou pour penser qu’il n’y a d’autre issue que le lien religieux, mais pour défaire cette opposition universaliste/différentialiste qui occulte l’évidence qu’il est possible de faire lien à partir d’affects communs, et en particulier d’un mode de joie propre à la psychanalyse.

Lorsque le final d’une psychanalyse est marqué par cet affect, Lacan disait plutôt « maniaco-dépressif » (alternances de joie et de tristesse) qui caractérise le franchissement de ce seuil, il y a un mode propre de cette joie, cette joie avertie, de la traversée de l’affect maniaco-dépressif, de séparation d’avec l’idéal. C’est en tout cas une façon d’interroger la façon dont le sujet reconnaît, au terme de l’expérience, à la fois la particularité de sa jouissance, et la possibilité de faire lien avec d’autres sans pour autant croire à un mode de résorption de son symptôme dans un universel. Cette résorption était la voie que proposait le philosophe allemand Habermas, dans les années 50, lisant le Lacan du « Rapport de Rome » dans cette perspective. Lacan avait une formulation assez distincte en disant qu’il s’agissait depuis la particularité de son symptôme, de rejoindre l’horizon d’une époque. Ce qui était beaucoup plus subtil car, ne renonçant pas à la particularité du symptôme, il s’agit de se faufiler avec son symptôme dans l’horizon d’une époque. À mesure que son enseignement s’est développé, c’est évidemment moins sur l’horizon de l’époque que Lacan fait porter l’accent, que d’un lien de discours avec d’autres : le discours de la psychanalyse n’a pas de limitation de nombre pour autant, mais peut soutenir le paradoxe de faire lien au un par un. Cette expérience propre à la psychanalyse, peut-elle éclairer les impasses de la raison à résorber les communautarismes issus des certitudes religieuses d’être, tout ce qui est fondé sur des modes de jouir sur lesquels l’universel de la raison n’a pas de prise ? Précisément, l’expérience de la psychanalyse pourrait contribuer à surmonter certaines impasses que nous voyons s’affirmer, selon la formulation de Lacan, comme les impasses de la civilisation de l’universel et de la dérive universalisante de la science.

[1] Laurent É., L’envers de la biopolitique, Une écriture pour la jouissance, Navarin, Le Champ freudien, 2016.

[2] Ibid., p. 97.

[3] Ibid., p. 66.

[4] Ibid., p. 109.

[5] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, Seuil, 2005, p. 145.

[6] Laurent É., L’envers de la biopolitique, op.cit., p. 229.

[7] Ibid., p. 231.