Archives des Journées

« Mâlaise » dans la civilisation

Le féminin, l’avenir de l’homme ?

Lire la suiteLe « Tao des machos »*

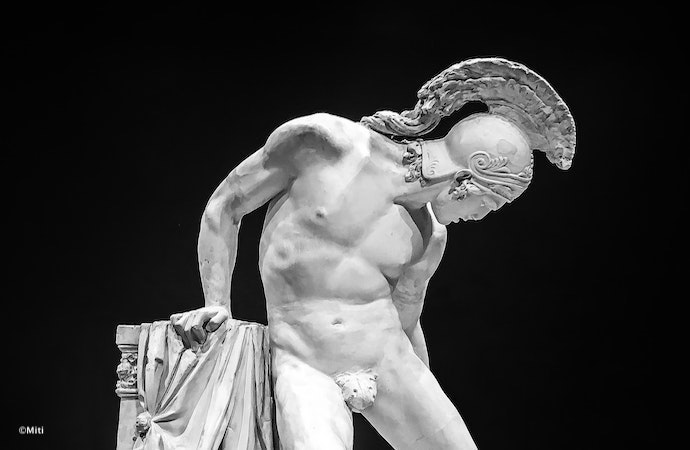

Le macho reste rivé à l’idéal de virilité.

Lire la suiteUn os, des hommes

Des hommes et des « Witz ».

Lire la suite« Backlash »

Des façons de faire avec le signifiant phallique.

Lire la suiteMarcius « re-n’hommé » Coriolan

Un héros et ses fixions.

Lire la suiteL’enfant qui ne marchait pas

Quand le regard n’a pas de direction, le petit d’homme fait des fausses routes. Et avec la psychomotricienne vers laquelle il consentira à se diriger, cet enfant fera ses premiers pas vers l’Autre, en courant, les bras ouverts.

Lire la suiteDe l’œil au regard : le mime d’une perte

Dans la clinique de l’autisme, le refus d’engager le regard est prégnant. Pourtant, il n’est pas rare de constater que les autistes fixent les objets du monde, y paraissant même happés. Le sujet autiste peut-il, au fil de sa construction, engager un regard ?

Lire la suiteParlêtremère

Que dire de ces dernières Journées de l’École de la Cause freudienne? Qu’elles ont été une vraie réussite ? En effet, ça a été le cas. La présence de plus de trois mille personnes inscrites en témoigne. Qu’elles ont été stimulantes ? Oui, ça va sans dire. Traiter un argument, qui aurait pu se loger dans le déjà-tout-dit analytique sur la bonne ou mauvaise mère ou bien plonger dans la platitude de la pensée passe-partout béatifiant la mère à tout prix, a montré quelles ressources a su mettre en œuvre une vaste équipe qui avait son point pivot dans une femme discrète mais décidée, je parle de Christiane Alberti.

Je ne ferai pas le tour de ces Journées : primo, parce que c’est impossible. Impossible de suivre toutes les variations qui ont été déclinées dans les 264 interventions au programme dans la journée du samedi. Pourtant, les douze que j’ai pu entendre m’ont appris beaucoup sur la mère, la femme dans la mère, la mère en tant que femme, sur leur rapport à l’homme et aux enfants. Deuxièmement parce que, pour le dimanche, en faire le tour demanderait bien plus que ces petit mots. Je ne parle pas uniquement du large enseignement que nous ont apporté nos Analystes de l’École dans leurs interventions, mais aussi de ces séquences de théâtre et de cinéma qui ont révélé comment on peut animer un public pas toujours très averti, et proposer des thèmes qui arrivent à toucher et à enseigner aussi les analystes eux-mêmes.

Je regrette, pourtant, de n’avoir eu le bonheur d’entendre, dans ces Journées, la voix de Jacques-Alain Miller, cette voix si importante pour le chemin à suivre dans notre champ, qui est le Champ freudien.

Lire la suiteLa fête des mères

Fourmillement : flash codes, pas ceux des trois mille qui se hâtent d’en être – de la party – pleine de surprises, celles des 44es Journées : « Être mère – Fantasmes de maternité en psychanalyse ». Non, nous n’entrions pas dans Motherland, mais nous allions entendre qu’être mère n’a de syntagmatique que le nom.

Étonnement : éclats de ce « segment holophrastique » selon les mots de Patricia Bosquin-Caroz, réfractés par des écritures, mieux, par des fragments d’écritures – psychanalyses-littératures-cinémas-théâtres –, incises palpitantes toujours au pluriel.

Allégresse : mère et maternité sont choses de finesse, ça se raconte, ça se fictionnalise, ça s’écrit car « c’est une par une qu’elles s’exposent seules dans leur genre » dit Christiane Alberti. Bouts de langues et corps de mères ainsi que mille et une autres qui bruissent ce samedi-là dans les salles et amphithéâtres. Vouloir être, ici : Entre refus inconscient et consentement, et là : Mère en fille ; tout contre et très contre, mais pourquoi se priver pour autant d’entendre les analystes de Ciel ! Se pourrait-il que les mères soient des femmes !

Enthousiasmant, avec une dose d’en theos sans doute et une pointe de transport pour la grâce du cinéma de Christophe Honoré qui développa pour nous un drôle de répartitoire d’actrices en mère sans oublier l’intensité de la mise en scène de la déchirure mise à nu des mères de Madame Klein ou de La Mouette.

Réjouissant, l’idiolecte des ae, mots tour à tour savoureux, émouvants, comiques, ceux d’un « Kinder en surprise », d’un « Rouge Baiser » ou d’une « mère agitée », touches précieuses d’un témoignage sur l’être mère qui en détachent les ressorts pour faire tinter le recel de jouissance.

Bref, ces journées hors-normes ont provoqué ce que Jean-Claude Ameisen qualifierait volontiers de discontinuité, discontinuité qui dynamite la routine d’un « je n’en veux rien savoir » de l’être mère, de la maternité et relance le désir pour la psychanalyse.

Oui, c’était une fête… La fête des mères !

Lire la suite