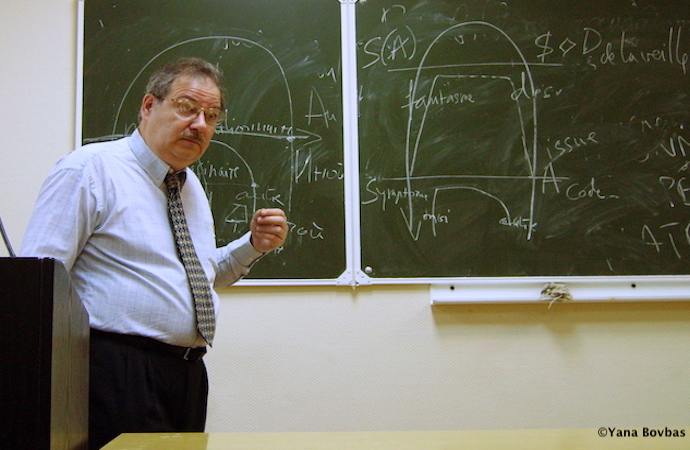

Parmi les multiples champs de recherche de François Sauvagnat, celui de l’hallucination verbale se distingue véritablement, tant les articles qui lui sont consacrés sont nombreux, chacun d’eux délivrant des apports théoriques et cliniques essentiels pour le clinicien. Pluralité donc, complémentarité également, à quoi s’ajoute une constante : son impressionnante érudition et une méthode, un style, celui d’opérer systématiquement un retour aux références psychiatriques de Jacques Lacan pour ensuite mieux introduire les développements de ce dernier sur la psychose.

Afin de l’illustrer, je vais présenter brièvement le parcours qui fut le mien lorsque j’effectuai ma thèse sous sa direction, précisément sur ce thème de l’hallucination verbale, et découvris progressivement ses travaux qui m’ont dès lors accompagné et orienté durant de nombreuses années, suivant une logique qui ne m’apparaît que maintenant.

J’évoquerai tout d’abord son article [1], devenu une référence, sur le concept de « signification personnelle » (apporté par Clemens Neisser en 1891) que Lacan évoque dans sa thèse [2], puis dans le Séminaire Les Psychoses [3]. Il s’agit d’un processus de pensée qui a la caractéristique de se manifester dans la façon dont les malades, « sans le vouloir ni le savoir, dans des états sans affect, saisissent les représentations qui se présentent dans leur conscience comme étant en relation particulière avec leur personne propre » [4]. Dit autrement, ils se sentent visés, ça s’adresse à eux, non sans la dimension de l’énigme et un vécu de perplexité. Et, comme le relève F. Sauvagnat, « c’est essentiellement sur ce phénomène “significatif” que J. Lacan va longtemps se régler pour envisager le cœur des troubles psychotiques » [5]. Dès lors, invitation était faite à découvrir ses nombreux articles dédiés au concept plus large de « phénomène élémentaire » [6], évoqué par Lacan dès 1932 [7], repris bien sûr dans le Séminaire, et qu’il dit avoir trouvé chez Gaëtan Gatian de Clérambault [8]. Enfin, troisième étape au sein de ce parcours, la découverte de ses travaux consacrés à ce que Lacan définissait comme étant la « forme la plus caractéristique » des phénomènes élémentaires [9], à savoir l’hallucination verbale.

Ne pouvant pas les détailler ici, tirons juste un fil, et épinglons ce que nous repérons comme étant un souci récurent, celui de toujours rappeler le mouvement de « désensorialisation » [10] dans lequel Lacan s’est inscrit, le parachevant alors en y introduisant des apports décisifs et définitifs.

Il y eut d’abord le psychiatre Jules Baillarger qui opéra une distinction entre les « hallucinations psychosensorielles » et les « hallucinations psychiques » qui, elles, n’auraient rien de sensoriel. Voici ce que nous dit F. Sauvagnat à ce propos : « Le mérite de Baillarger avait été de montrer qu’il existait certaines hallucinations qui ne supposaient chez le sujet qui en était le siège aucune certitude qu’un objet externe (absence de fait) se trouvât là devant lui – au contraire de ce qu’exigeait Esquirol – ni même une quelconque sensorialisation, au point que dans son discours, le patient pouvait hésiter entre des ‘‘voix’’ et des ‘‘idées’’ qui s’imposaient à lui, quoique ce fût entièrement à son corps défendant. » [11] Naissait le paradigme de la petite voix secrète…

Puis vint Jules Séglas, évoqué bien sûr par Lacan dans son Séminaire, qui poursuivit cette petite révolution en mettant au premier plan la fonction du langage, introduisant la catégorie de l’hallucination psychomotrice (les patients articulant eux-mêmes les « mots dont ils accusaient leurs voix de les avoir prononcés » [12]), puis celle de la pseudo-hallucination (voix intérieure), et F. Sauvagnat de conclure que cette dernière « serait en somme le pressentiment de la vraie nature du langage : celle d’être un parasite psychique » [13]. Ainsi nous pouvons considérer que la « Question préliminaire » – où Lacan rappelle, concernant l’hallucination verbale, que c’est « une erreur […] de la tenir pour auditive de sa nature » [14] – constitue la « tentative de conclusion d’une trentaine d’années de dialogues avec les différents courants psychiatriques qui avaient proposé des explications des hallucinations verbales » [15]. Mais encore aura-t-il fallu effectuer ce parcours pour s’en apercevoir…

Concluons sur ce qui fut pour moi le principal enseignement de ces années de recherche auprès de F. Sauvagnat, à savoir son invitation à m’intéresser davantage à un champ encore peu exploré, celui des hallucinations verbales chez les enfants. Dès lors, au clinicien soucieux d’en saisir la logique, les enjeux quant à leur repérage, la variété de leurs manifestations, ou enfin les usages que l’enfant peut en faire – je ne peux que recommander la lecture d’un de ses articles, destiné à faire référence sur cette question [16]. Et urgence il y a, puisque, comme il le relève, dans le DSM [17], « les troubles psychotiques des enfants ont pratiquement disparu, et se trouvent remplacés par les ‘‘troubles du développement’’ – le plus souvent envahissants » [18]. De nombreuses pistes de recherche nous sont alors offertes [19], permettant d’aborder et d’éclairer la difficile question du traitement des voix, et invitant résolument le clinicien à ne pas reculer devant la psychose (fût-elle chez les enfants), conformément à l’invitation de Lacan en ouverture de la Section clinique en 1976 [20].

[1] Sauvagnat F., « Histoire des phénomènes élémentaires. À propos de la ‘‘signification personnelle’’ », Ornicar ?, n°44, printemps 1988, p. 19-27.

[2] Cf. Lacan J., De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, Paris, Seuil, 1975, p. 140.

[3] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1981, p. 66.

[4] Sauvagnat F., « Histoire des phénomènes élémentaires… », op. cit., p. 22. Il s’agit d’une traduction de l’article de C. Neisser.

[5] Sauvagnat F., « La question des hallucinations verbales chez J. Lacan », Cahier de l’ACF Val-de-Loire/Bretagne, n°5, octobre 1995, p. 36.

[6] Cf. par exemple : Sauvagnat F., « De quoi les phénomènes élémentaires psychotiques sont-ils l’indice ? », in Grivois H. (s/dir.), Psychose naissante, psychose unique ?, Paris, Elsevier Masson, 1991, p. 69-83 ; Sauvagnat F., Vaissermann A., « Phénomènes élémentaires psychotiques et manœuvres thérapeutiques », Revue française de psychiatrie, n°10, vol. 8, janvier 1990, p. 20-26 ; Sauvagnat F., « Secrétaire de l’aliéné aujourd’hui », Ornicar digital ?, publication en ligne (wapol.org/ornicar/articles/svg0086.htm).

[7] Lacan J., De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, op. cit. Les occurrences sont nombreuses (voir par exemple p. 271).

[8] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, op. cit., p. 284.

[9] Ibid., p. 23.

[10] Cf. Sauvagnat F., « La “désensorialisation” des hallucinations acoustico-verbales : quelques résultats actuels d’un débat centenaire », in Collectif, Polyphonie pour Iván Fónagy, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 165-182.

[11] Cf. Sauvagnat F., « La question des hallucinations verbales chez J. Lacan », op. cit., p. 31-32.

[12] Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, op. cit., p. 33.

[13] Sauvagnat F., « “La désensorialisation” des hallucinations acoustico-verbales… », op. cit., p. 170.

[14] Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 532.

[15] Sauvagnat F., « La question des hallucinations verbales chez J. Lacan », op. cit., p. 31.

[16] Cf. Sauvagnat F., « Sur la difficulté du repérage des phénomènes élémentaires psychotiques chez les enfants », Spicilège. Revue de la section clinique de Rennes, 1999-2000, p. 35-60.

[17] DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux).

[18] Ibid., p. 36.

[19] Par exemple lorsqu’il évoque ce que l’enfant met en place pour « rendre le vécu hallucinatoire syntone », pour le « camoufler dans une “personnalité” » (Ibid., p. 54).

[20] Lacan J., « Ouverture de la section clinique », Ornicar ?, n°9, avril 1977, p. 12.