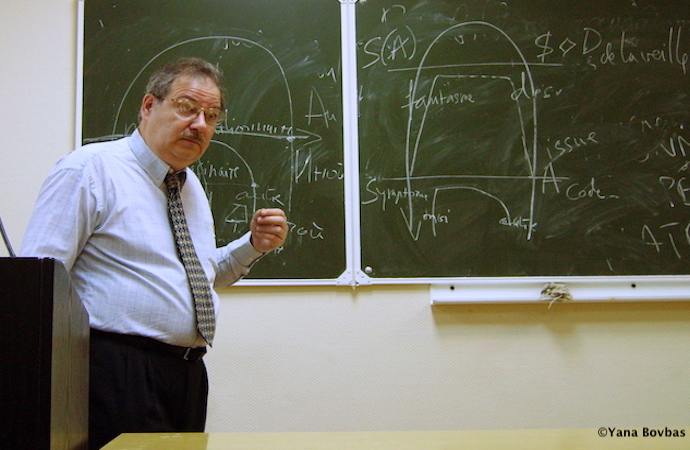

François Sauvagnat savait rassembler, sur des thématiques variables, une érudition mise au service de ses démonstrations. Plongé dans ce siècle communicant, dans lequel l’autisme occupe la place d’une inquiétante étrangeté, il suivait au plus près le rôle de tous ces nouveaux objets connectés dont se trouve appareillé désormais l’être parlant. Ces objets, ce sont autant les objets physiques (téléphone, ordinateurs, etc.) que les logiciels embarqués (notamment les « réseaux sociaux »). Dans un article de 2009 sur Twitter que vous trouverez sur le site de l’École de la Cause freudienne, il part de ce qu’il repère comme l’erreur de la cybernétique : cette dernière « supposait que toute forme vivante se laisse décrypter comme information – que le vivant, comme l’organisationnel, soit du langage intégral » [1]. Évidemment ça rate, et ça laisse persister un certain vacillement de l’ancrage des savoirs, propice à bien des dérives. La théorie du complot en est pour lui une scorie.

La question des sources, essentielles à tout commerce de l’information, est alors mise en question. Ce que F. Sauvagnat résume dans un raccourci temporel fulgurant, rapprochant le surgissement de l’imprimerie de la révolution numérique dans ce libelle : « On notera ainsi qu’un journal de premier plan en France, Le Monde, a jugé utile de promouvoir un système automatisé d’évaluation de la fiabilité des sources par Internet, selon un modèle très proche de l’Index librorum prohibitorum promulgué au Concile de Trente (1545-1563) par l’Église catholique suite, notamment, au sac de Rome. » [2] Maitriser l’information et sa circulation se révèle être ainsi un classique dans sa valeur sociale et politique.

Le capitalisme ayant néanmoins pris la main sur la structuration de nos sociétés modernes, F. Sauvagnat note « Concrètement, tout individu se voit équipé, à moindres frais, par abonnement, d’un appareil qui le rend communicant, jusque si possible dans sa vie pulsionnelle, et permet de le localiser. » [3] L’appareillage logique du parlêtre par le signifiant se voit doublé d’un appareillage technique au service d’un système de recueil de données, au motif d’une augmentation de ses capacités de communication. C’est l’émergence du langage augmenté…

Les promesses de la science faisaient ainsi rire jaune notre collègue, au-delà de ses revendications de certification dont il a souvent parlé. Il indiquait ironiquement qu’en « attendant que les nanotechnologies permettent un accès direct au décryptage des corps, des discours intérieurs, etc., c’est pour l’instant l’intimité externe, les messages digitaux, les contenus d’ordinateurs, de pages Facebook, etc., qui sont en permanence menacés d’être ouverts, exhibés par les nouvelles technologies, constituant ce que nous proposons d’appeler une néo-énonciation » [4].

Évidemment nous pouvons dire qu’il pousse les choses assez loin (mais faut-il le lui reprocher ?) quand il rajoute, dans un de ses textes, que le « terroriste est peut-être davantage repéré actuellement comme celui qui échappe à la maîtrise de la communication que par sa stricte dangerosité ; quelques journalistes en font régulièrement les frais » [5]. Ce style si propre à ses écrits, nous le retrouvons dans sa critique de « l’évaluation versus certification ». Il écrit : « On sait que dans les domaines de la santé et le domaine universitaire, la “certification” est appelée en Europe “excellence”, terme surgi au décours du procès du “bon docteur” Schipman, un médecin de famille britannique qui avait expédié dans l’autre monde plus d’une centaine de ses patients. Autrement dit, être excellent, c’est… pouvoir prouver que l’on n’est pas un meurtrier en série, ce qui en dit long sur le “toujours plus d’évaluation” auquel nous sommes contraints. » [6]

J’ai eu de mon côté la surprise de découvrir que Facebook avait répandu la nouvelle de sa disparition plus rapidement que tout communiqué, et y compris en Amérique du Sud, puisque d’anciens étudiants à lui, désormais enseignants là-bas, m’ont contacté deux jours après, dès que Facebook a mis en ligne l’information.

[1] Sauvagnat F., « Twitter, impuissance et diableries : l’inquiétante étrangeté aujourd’hui », 23 septembre 2009, disponible sur le site de l’ECF : causefreudienne.net

[2] Sauvagnat F., « Le pousse-au-fanatisme : dynamique de la provocation à l’époque des réseaux globaux et des guerres dissymétriques », in Hamon R., Trichet Y. (s/dir.), Les Fanatismes aujourd’hui. Enjeux cliniques des nouvelles radicalités, Toulouse, Érès, p. 185.

[3] Sauvagnat F., « Twitter, impuissance et diableries : l’inquiétante étrangeté aujourd’hui », op. cit.

[4] Sauvagnat F., « Le pousse-au-fanatisme : dynamique de la provocation à l’époque des réseaux globaux et des guerres dissymétriques », op. cit., p. 186-187.

[5] Sauvagnat F., « Twitter, impuissance et diableries : l’inquiétante étrangeté aujourd’hui », op. cit.

[6] Ibid.