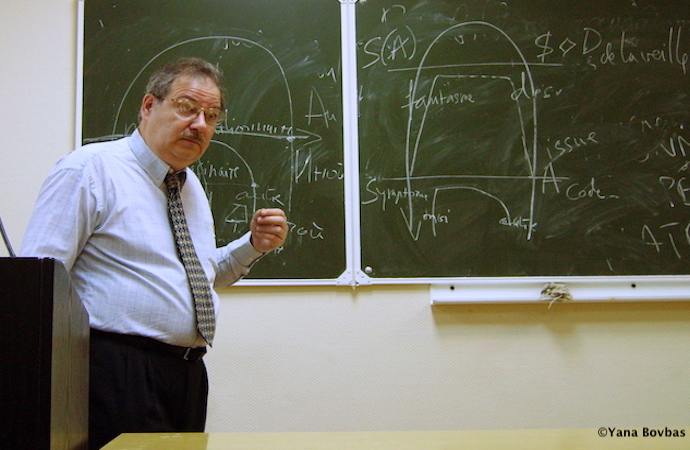

Alors jeune étudiante en psychologie à l’Université Rennes 2, les cours de François Sauvagnat sur le déclenchement psychotique au moment de l’adolescence [1] m’interpellèrent particulièrement, ils furent parmi les premiers à m’orienter vers l’enseignement de Jacques Lacan. Et puis, inoubliable fut une de ses transmissions sur le fétichisme où il prit l’exemple d’un sujet qui avait pour objet fétiche la botte (en cuir) féminine ! Il n’avait pas son pareil pour réveiller un amphithéâtre bondé ! Ce réveil, il le convoqua encore lors d’une présentation que je fis sur l’objet voix et la position d’énonciation dans l’autisme au séminaire des doctorants. François avait fait une thèse sur le statut de la voix en psychanalyse et ses références en la matière étaient innombrables. Il m’orienta vers des lectures insoupçonnées contribuant ainsi à orienter rigoureusement mon travail de thèse sur le statut du signifiant dans l’autisme. Pour lui rendre hommage aujourd’hui, je voudrais faire part de ses travaux très précis et pointus sur la question de l’autisme, ramassés dans un texte dont je recommande la lecture : « L’autisme à la lettre : quels types de changement sont proposés aux sujets autistes aujourd’hui ? » [2]

Dans ce texte, F. Sauvagnat établit d’abord un état des lieux des enjeux historiques pour la psychiatrie infantile quant au diagnostic différentiel entre démence infantile, schizophrénie et autisme. Puis, il fait état des trois types de conceptions de l’autisme qui s’opposent à la fin du XXe siècle : la première, issue des travaux de Schopler, soutient l’hypothèse de l’autisme comme déficit de socialisation (theory of mind) ; la deuxième considère au contraire que le symptôme (sameness), décrit par Léo Kanner, est le plus pathognomonique (theory of control) ; et la troisième « issue des élaborations lacaniennes [qui] se fonde sur l’idée que les troubles autistiques répondent à un type de difficulté dans le nouage entre la dimension imaginaire, symbolique et réelle pour ces sujets » [3].

Pour F. Sauvagnat, un trouble majeur dans l’autisme consiste « dans une difficulté essentielle à ce que le corps soit saisi, prenne forme et régulation par une précipitation symbolique, et notamment par une fonction d’exception qui attire l’adhésion du sujet » [4]. F. Sauvagnat y lit la prégnance du sentiment de laisser tomber ou celui de ne pouvoir opposer aucune résistance. La thèse originale que défend alors F. Sauvagnat s’écarte de celles qui considèrent que l’autiste refuse l’Autre, ou qu’il n’aurait pas d’Autre, ou qu’il n’aurait pas le sentiment de ce que peut être l’intersubjectivité, mais bien plutôt : « qu’il ne puisse pas avoir le sentiment de sécurité minimale devant le signifiant » [5]. Et de ce signifiant, quoi qu’il fasse, il ne peut s’en passer, « il ne peut le traiter que par l’écriture minimale de la stéréotypie, qui doit donc, écrit-il, être considérée comme le trouble le plus fondamental ». C’est ce qui le porte à considérer que le trouble fondamental de l’autiste renvoie à « un ‘‘vouloir’’ fondamental de l’Autre ». F. Sauvagnat se livre ensuite à une lecture clinique très précieuse du cas de Donna Williams, autiste dite de « haut niveau », et qui fait état de certains types de nouages qu’elle a réussi à fabriquer en se créant « des personnages de substitution » pourvoyeurs d’un caractère stabilisateur. F. Sauvagnat en déduit qu’il est possible « d’envisager les traitements de l’autisme à partir de la question du nouage entre l’imaginaire, le symbolique et le réel […], en prenant le point de vue de la stéréotypie » et son écriture unique pour chaque sujet. Pour F. Sauvagnat, c’est toute la question de « jusqu’à quel point le corps du sujet a trouvé à s’inscrire dans l’horreur du symbolique » [6], jusqu’à quel point la question de la jouissance de l’Autre a trouvé réponse.

François n’aura eu de cesse de poursuivre ses recherches sur l’autisme et ce fut un honneur de partager avec lui, comme collègue et ami, ces dernières années les séminaires et colloques sur ce thème, et bien d’autres, à l’Université Rennes 2 comme à la section clinique et à l’ECF.

Mais c’est bien sûr sa présence, son allure unique et son humour décapant qui laisseront un grand vide.

[1] Sauvagnat F. (s/dir.), Destin de l’adolescence, Rennes, PUR, 1992.

[2] Sauvagnat F., « L’autisme à la lettre : quels types de changements sont proposés aux sujets autistes aujourd’hui ? », in Collectif, Du changement dans l’autisme ? Actes de la journée du 27 mars 1999, Rennes, Champ Freudien, 1999.

[3] Ibid., p. 9.

[4] Ibid.

[5] Ibid., p. 27.

[6] Ibid., p. 35.