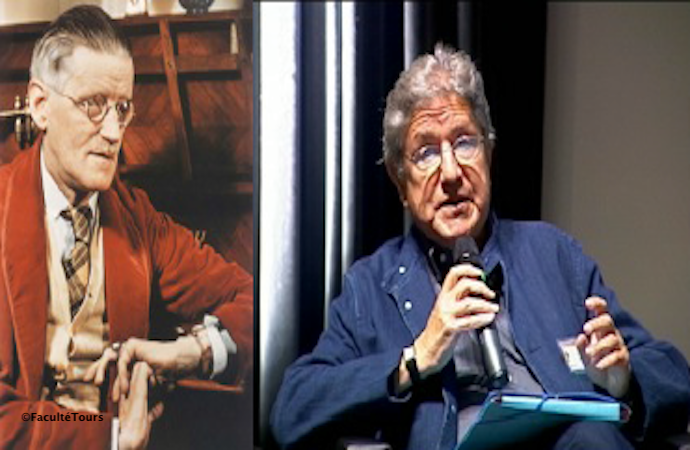

Jacques Aubert, professeur émérite à l’université Lyon 2, membre d’honneur de l’École de la Cause freudienne, nous a quittés.

Il laisse une place vide dans notre champ.

Son nom nous évoque immédiatement celui de Joyce, dont il introduisit l’œuvre à Lacan. Et c’est encore lui qui – il le rappelle dans l’avant-propos qu’il accepta généreusement d’écrire dans l’ouvrage collectif Virginia Woolf, L’écriture, refuge contre la folie [1] – proposa à Lacan de faire l’ouverture, en juin 1975, à la Sorbonne, du Symposium International James Joyce : « Il m’avait alors demandé une semaine de réflexion. Mais dans le séminaire il met en exergue le fait qu’il vient de passer huit jours où ? – je vous le donne en mille. À Londres » [2].

Pourquoi vous embrouiller ici avec la Sorbonne, Londres, et bientôt Dublin… ?

Il se trouve qu’en 2011, Jacques Aubert questionnait le désir de Lacan dans son Séminaire « R.S.I. » : Lacan n’est pas allé à Dublin, « lieu de bien des imaginaires, joyciens tout particulièrement, ce qui, après tout et tant qu’à faire, était concevable. Mais justement il est allé du côté de ce lieu qui est entre les lignes, le lieu de la langue, l’anglaise, celle d’Anglaises telle que la Reine Victoria ou Virginia Woolf » [3]. Il est allé du côté de « lalangue anglaise », celle qui, précise Lacan, « fait […] obstacle » [4] à l’inconscient.

Et en 2012, Jacques Aubert ne changea-t-il pas lui aussi d’orientation en allant de Dublin et Joyce à Paris via Londres en se consacrant à la direction de la traduction des Œuvres romanesques de Virginia Woolf [5] ?

2008, Joyce et Virginia, lettre et littérature

Pourquoi peut-on si vite ressentir que, dans l’esprit de Jacques Aubert, Joyce et V. Woolf étaient inséparables, et pourquoi ce sentiment de l’incommensurable nécessité de Joyce afin d’aborder les vagues woolfiennes, chez celui qui, durant des décennies, veilla à les traduire tous deux ?

Au cours d’une journée organisée autour de l’écriture de V. Woolf en 2008, Jacques Aubert distinguait ainsi les deux écrivains : « ce qui a aimanté l’écriture de Virginia Woolf, c’est la littérature plutôt que la langue » [6], « elle est peut-être restée un peu prisonnière de la littérature anglaise, sinon de la langue anglaise. Elle s’y “adosse”, s’y appuie tout en lui tournant le dos » [7], pendant que Joyce, lui, lecteur passionné des dictionnaires [8], malmena la langue.

V. Woolf, avançait encore Jacques Aubert, expérimenta plusieurs écritures en les relisant sans cesse, toujours insatisfaite, ce qui fait qu’elle s’avéra « plus difficile à traduire que Joyce » [9].

2011, « Avant-propos. C’est pas tout ça ! »

Dans l’avant-propos, « C’est pas tout ça ! », de l’ouvrage collectif évoqué, écrit par Jacques Aubert, la large place accordée à Joyce est encore saisissante, surprenante en toute première lecture. Avançons que Jacques Aubert s’adosse sur Joyce pour nous parler de V. Woolf : il évoque « Finnegan’s Wake, le lieu de la véritable dimension d’une parole comme jouissance autour du linge sale de la ville et de la culture[,] support de tous les malentendus possibles entre les deux rives, et le bla-bla comme produit privilégié de ce ratage. Encore fallait-il, n’est-ce-pas ? mettre cela en œuvre expérimentalement avec le fonctionnement d’Ulysses, pour passer à Finnegan’s Wake ». Puis il accoste V. Woolf : « c’est moins dans son œuvre que dans sa vie, en son crépuscule, que l’on, ou plutôt qu’elle, trouvera définitivement la rivière, par un froid matin de mars : une Ouse qui, elle, ne la ratera pas » [10]. Il conclut que Joyce « avait su se déblayer de la question de la garantie », en inscrivant « la lecture au cœur de l’écriture », quand « Virginia Woolf s’y essaiera à sa manière », sans parvenir à « une suppléance qui fasse bordure à sa jouissance » [11].

Deux illisibilités

Le 2 juin 2012, Jacques Aubert est interviewé sur France culture [12]. Alain Veinstein lui pose d’emblée cette (notre !) question : « Est-ce Joyce qui vous a amené à Virginia Woolf ? »

Il répond affirmativement : ce qui l’avait attiré vers la lecture de Joyce touche à la dimension de l’illisibilité. C’est « une autre façon d’être illisible » qu’il rencontre avec V. Woolf, « une façon d’être lue d’une manière qui n’était sans doute pas celle que Virginia Woolf avait au cœur d’elle-même, il y avait quelque chose d’un autre ordre du rapport au langage et au tragique ».

Sans doute chercherons-nous encore ce quelque chose, au cœur.

[1] Cf. Aubert J., « Avant-propos. C’est pas tout ça ! », in Harrison S. (s/dir.), Virginia Woolf. L’écriture refuge contre la folie, Paris, Michèle, 2011.

[2] Ibid., p. 10-11.

[3] Aubert J., « Avant-propos. C’est pas tout ça ! », op. cit., p. 11.

[4] Lacan J., Le Séminaire, livre XXII, « R.S.I. », leçon du 11 février 1975, Ornicar ?, n°4, octobre 1975, p. 93.

[5] Woolf V., Œuvres romanesques, Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, 2002.

[6] Aubert J., « Positions », in Duroux F. (s/dir.), Virginia Woolf. Identité, politique, écriture, Paris, INDIGO & Côté-femmes, 2008, p. 91.

[7] Ibid., p. 92.

[8] Cf. ibid., p. 91.

[9] Ibid., p. 90.

[10] Aubert J., « Avant-propos. C’est pas tout ça ! », op. cit., p. 15.

[11] Ibid., p. 16.

[12] Aubert J., « Du jour au lendemain. Virginia Woolf », entretien avec A. Veinstein, France culture, 2 juin 2012, disponible sur internet.