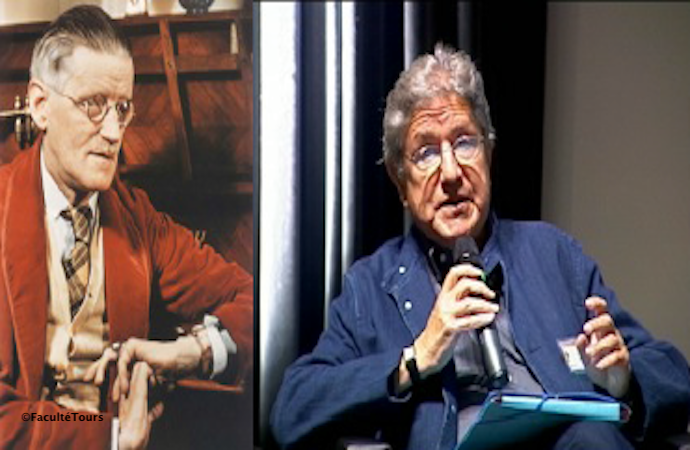

J’ai entendu Jacques Aubert pour la première fois le 20 janvier 1976, au Séminaire de Lacan à la faculté de droit de la rue Soufflot à Paris. Il y a prononcé l’exposé qui a marqué sa venue vers l’enseignement lacanien [1], intrusion fulgurante ayant largement contribué au moment Joyce avec Lacan [2] marqué de l’invention par Lacan du sinthome. Joyce, cet écrivain irlandais majeur du XXe siècle avec lequel on n’en a jamais fini, selon ses vœux mêmes, prévoyait de donner du travail aux universitaires pour très longtemps.

Lacan y a pourtant fourni une scansion décisive avec le symptôme devenu là sinthome, invention dans la veine joycienne. Il y fut amené par ce subtil, incisif et innovant universitaire lyonnais l’invitant à intervenir au Ve Symposium International James Joyce à la Sorbonne, dont le produit fut le texte « Joyce le Symptôme » [3]. Jacques Aubert devint à la suite membre de l’École freudienne de Paris (membre non-analyste, comme on disait, ce qui montre une fois de plus que les analystes ont à apprendre de ce qu’on leur amène !), puis de l’École de la Cause freudienne. Il l’est resté jusqu’à la fin.

À l’occasion, en 2005, des 34e journées de l’ECF sur « Les leçons du sinthome », à la suite de la parution du Séminaire XXIII, je fus amené, comme directeur des dites journées, à solliciter Jacques Aubert d’y contribuer. Sa retraite universitaire n’avait pas entamé sa proximité avec Lacan, il y était à sa place. Il proposa avec joie d’intervenir, dans la veine de ses travaux plus récents sur Joyce marqués de sa rencontre avec Lacan. Il y a trace de ces circonstances dans les publications de l’ECF, dans La Lettre Mensuelle [4] dit en avance sous le titre « Ego nominor N…ego », lors d’une Soirée de la Bibliothèque, et dans La Cause freudienne sous le titre « Histoires d’opâques » [5], reprise pour publication de son intervention aux journées.

Le rappel d’une telle « négociation », non sans une veine ironique toute joycienne, introduit là ce qu’il appelle le « Nego » de Joyce (chronologiquement le premier de ses néologismes selon Jacques Aubert), plus précisément le « N… ego », renvoyant à « L’écriture de l’ego » qui fit le titre de la dernière leçon du Séminaire de Lacan. Jacques Aubert se sert du « Portrait of the Artist » [6], premier écrit publié de Joyce et brouillon du Portrait of the Artist as a Young Man. Je me souviens de la voix de Lacan en préconisant la lecture dès le départ, dans une édition bien précise en anglais qu’on avait du mal à se procurer.

De fines remarques sur la lettre n, remplaçant pt dans le néologisme lacanien du sinthome, ouvrent le ban. Elle se repère aussi comme faisant apparaître le « sin », soit le péché en anglais, terme si prégnant pour Stephen Dedalus, avatar de Joyce jeune dans ses premiers livres. Cette lettre, n, désigne couramment non pas une lettre, mais l’espace de la lettre, non seulement son lieu, mais ses limites, le lieu en tant que limite. Elle fait trou, mais trou limité, autrement dit, faux trou, puisqu’il a vocation à être occupé. Les espaces situés après et avant lui font, eux, vrai trou, renvoyant à la notation de nombre de la lettre. Nous sommes là renvoyés au plus près du dernier Lacan.

Jacques Aubert poursuivit avec des considérations multiples sur le maniement de l’ego par Joyce, pour insister sur le n devenu majuscule, qui, accolé à l’ego, aboutit à une « nomination qui prend tout son poids d’être la figure d’une apparente négation de cet ego » [7]. Le nom « Nego » dont Joyce s’affuble va au-delà (et aussi bien en-deçà) d’un costume, il participe à partir de « N… ego » de l’espace du non, du nom, et même du pronom (ego), nomination minimale, virtuelle et pluralisante, dessinant, conclut Jacques Aubert, le cadre de « la pluralisation des Noms-du-Père » [8].

Nous y sommes, à la jointure de ce que Lacan a introduit depuis longtemps, la pluralisation des Noms-du-Père, et de l’avènement du sinthome joycien. Nous sommes sur le fil du père-symptôme, si crucial dans le legs du dernier Lacan. Que ce soit aussi occasion de marquer dans ce legs la touche de Jacques Aubert, de son apport « l’air de ne pas y toucher » résonnant avec les effets qu’il a laissés.

Même pour ceux qui ne l’ont pas côtoyé, il a touché les élaborations de Lacan, avec son élégance et son incroyable érudition associée à un travail des plus productifs pour notre bénéfice.

Merci à Jacques Aubert…

*En référence à l’intervention de Jacques Aubert aux 34e journées de l’ECF « Les leçons du sinthome » en 2005.

[1] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 171-188.

[2] Cf. Aubert J. (s/dir.), Joyce avec Lacan, Paris, Navarin, 1987.

[3] Cf. Lacan J., « Joyce le Symptôme », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 565-570.

[4] Cf. Aubert J., « Ego nominor N… ego », La Lettre mensuelle, n°240, juillet/août 2005, p. 52-56.

[5] Cf. Aubert J., « Histoires d’opâques », La Cause freudienne, n°62, mars 2006, p. 99-113.

[6] Cf. Joyce J., « A Portrait of the Artist », Œuvres, t. I, Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, 1982, p. 313-320.

[7] Cf. Aubert J., « Ego nominor N… ego », op. cit.

[8] Ibid.