Le sous-titre de l’ouvrage Duras avec Lacan, « Ne restons pas ravis par le ravissement », donne le ton des textes qui le composent [*]. En effet, à condition d’y être sensible, la fascination, produite par le ravissement de Lol V. Stein [1], écrase la lecture.

La forte prégnance imaginaire du roman, mise en évidence par Lacan dans son texte hommage[2], induit un trouble chez « le lecteur qui, cherchant à suivre Lol, essaye de s’identifier à elle dans un rapport duel. [Lacan] note qu’à deux, à ainsi la suivre, on la perd » [3]. La voie sur laquelle nous voici engagés nous déprend de cette fascination potentielle. Et, pour ne pas nous y perdre, il nous faut de solides balises, des clefs qui ouvrent sur l’architecture des textes, au-delà du sens, au-delà des dialogues et de la fiction.

« [S]avoir sans moi ce que j’enseigne » [4], citation de Lacan placée en exergue de la première partie, fait incipit à la suite. L’« Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein » de Lacan, revisité par Jacques-Alain Miller [5] et Éric Laurent [6], recèle quelques clefs.

Le commentaire qu’ils nous proposent ouvre à une lecture clinique. En effet, le fantasme d’un « être à trois » [7], qui se dégage du roman de Duras, est une balise précieuse : « cette femme se satisfait profondément de voir l’homme jouir d’une autre femme qui ne sait pas qu’elle est là. Il faut qu’elle reste dans cette position, sinon c’est le déclenchement de la folie » [8]. Or, privée du regard porté sur le corps dénudé de l’autre femme [9], Lol, qui ne sait plus la différence entre elle et l’autre femme, est ainsi privée de son être même et sombre dans la folie. Ce point clinique essentiel n’est pas sans éclairer l’hystérique en « défaut d’identification narcissique » [10] et son rapport à l’autre femme.

Au centre de la réflexion conceptuelle, la chute de l’objet regard permet d’« appréhender, […] aborder, au-delà du sens, entre les signifiants, la question de la jouissance » [11], celle du corps donc, non sans ouvrir la voie aux questions de l’amour et de la mort.

Par ailleurs, le lien entre ravissement, nouage et féminité, passé au filtre des concepts conduit inévitablement à la question de l’amour qui bouleverse les héroïnes de Duras et qui relève d’un drame exacerbé par le féminin. Si toutes les histoires d’amour « désignent un point d’impasse », comme nous le rappelle É. Laurent [12], chez les personnages féminins de Duras, le jeu de l’amour dévoile le trauma du non-rapport sexuel et cède à un penchant mortifère. Or, la capacité de l’auteur à affronter l’horreur du réel ne se dément ni dans ses romans, ni dans ses films, ni dans les interviews qu’elle a pu donner. C’est probablement cette caractéristique précise, isolée par Guy Briole [13], qui a pu générer, pour moi, un recul sur la lecture de ses romans. Il y manquait la présence d’un écran pour contrer la puissante aspiration imaginaire qu’elle met en œuvre. Mais le savoir mis aux commandes redessine l’abord du réel qui émerge.

L’ouvrage éclaire la singularité de l’écriture durassienne qui, explorant les méandres du désir et se dépouillant peu à peu, devient un « moyen […] d’assertion du féminin » [14].

À l’heure où s’ouvre une réflexion sur la question du genre au sein de l’École de la Cause freudienne, Duras avec Lacan offre de précieuses balises sur l’énigme de l’amour qui tente de se déprendre d’un rapport à la jouissance au-delà des limites phalliques – une jouissance qui quête « le rapport sexuel comme réalisé » [15], et rencontre un réel mortifère.

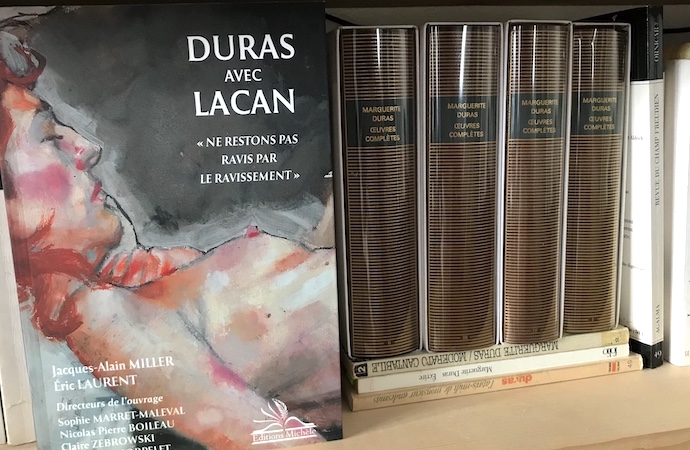

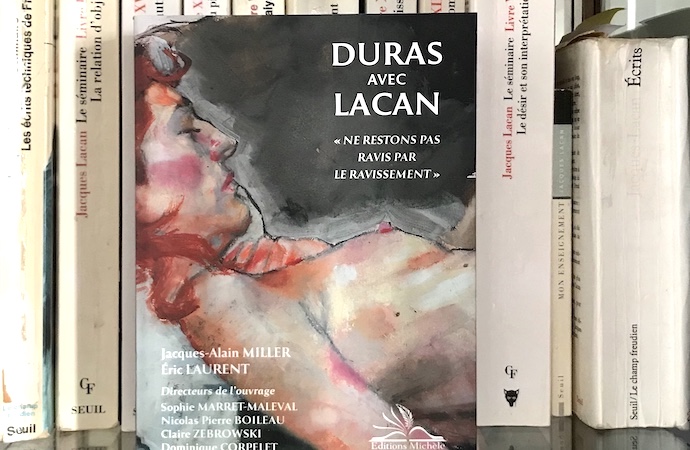

[*] L’ouvrage collectif, dirigé par S. Marret-Maleval, N. P. Boileau, C. Zebrowski & D. Corpelet, Duras avec Lacan. « Ne restons pas ravis par le ravissement », Paris, Michèle, 2020, est disponible à la vente en ligne sur le site de ECF-Echoppe.

[1] Cf. Duras M., Le Ravissement de Lol V. Stein, Paris, Gallimard, 1976.

[2] Cf. Lacan J., « Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 191-197.

[3] Laurent É., « Un nœud logique », in Marret-Maleval S. & al. (s/dir.), Duras avec Lacan. « Ne restons pas ravis par le ravissement », Paris, Michèle, 2020, p. 16.

[4] Lacan J., « Hommage… », op. cit., p. 193.

[5] Cf. Miller J.-A., « “Les Us du laps”. Vingtième séance du Cours du mercredi 31 mai 2000 » & « “Les Us du laps”. Vingt-deuxième séance du Cours du mercredi 14 juin 2000 » in Marret-Maleval S. & al. (s/dir.), Duras avec Lacan, op. cit., p. 45-60 & p. 61-80.

[6] Cf. Laurent É., « Un nœud logique », op. cit., p. 15-35.

[7] Lacan J., « Hommage… », op. cit., p. 195.

[8] Miller J.-A., « Commentaire de l’intervention d’Éric Laurent », in Marret-Maleval S. & al. (s/dir.), Duras avec Lacan, op. cit., p. 39.

[9] Cf. ibid., p. 41.

[10] Miller J.-A., « “Les Us du laps”. Vingt-deuxième séance… », op. cit., p. 68.

[11] Marret-Maleval S., « L’Être, à trois : Lecture de “l’Hommage fait à Marguerite Duras du Ravissement de Lol V. Stein” », in Marret-Maleval S. & al. (s/dir.), Duras avec Lacan, op. cit., p. 107.

[12] Laurent É., « Un nœud logique », op. cit., p. 33.

[13] Cf. Briole G., « Tourments. La guerre, l’amour, la mort », in Marret-Maleval S. & al. (s/dir.), Duras avec Lacan, op. cit., p. 307.

[14] Boileau N. P., « Blabla, féminisme et féminité : Les Parleuses, un autre usage de la langue », in Marret-Maleval S. & al. (s/dir.), Duras avec Lacan, op. cit., p. 353.

[15] Miller J.-A., « “Les Us du laps”. Vingt-deuxième séance du Cours du mercredi 14 juin 2000 », in Marret-Maleval S. & al. (s/dir.), Duras avec Lacan, op. cit., p. 78.