Comme les activités dites féminines, que sont le tressage et le tissage, le nouage a partie liée avec l’écriture, indépendamment du sexe de qui s’y adonne[**]. Une telle pratique implique un faire qui peut donner lieu à une création, pour peu que l’objet – voix, regard s’y trouve enserré par le savoir insu de l’artiste. C’est ce que Lacan a repéré chez Marguerite Duras, au moment où il travaille sur l’objet regard dans le Séminaire XI. À travers les lectures proposées dans l’ouvrage collectif, récemment paru, Duras avec Lacan [1] , suivons le file de ce faire.

On trouve chez Duras une écriture du fantasme soutenue par la double dimension d’écran de la fiction – à la fois comme voile de protection et comme espace de projection. Son œuvre témoigne aussi d’une écriture du sinthome touchant au réel de la jouissance, et il serait dans son cas trompeur de séparer les deux. Si avec Lol V. Stein Lacan suit les démêlés d’un sujet avec l’objet regard, suspendu à un fantasme, il s’agit curieusement du fantasme « d’un au-delà soutenu par le thème de la robe » [2]. Une robe, un rien, qui une fois tombé dévoile non pas un corps, mais le vide abyssal d’un manque-à-être. Dans la scène du champ de seigle, Lol tente de refaire le nœud de « l’être à trois »[3] qui s’est défait lorsque son image lui a été ravie lors de la scène du bal. Elle le fait, à sa façon : elle vient se réduire à un être de pur regard, à ce que Lacan appelle « l’objet-noyau » [4]. Autrement dit, elle ne prend pas la place du sujet divisé par l’objet dans le fantasme, mais celle de l’objet : elle est la tache anamorphique de Holbein [5]. Le montage de la fiction fait passer sur le devant le trouble éclat de l’objet informe, qui à la fois troue et cadre la scène. En réduisant son personnage à un simple shifter sans atours imaginaires, Duras sait nous inclure dans ce qui se joue : elle crée une place vide donnée en partage au lecteur, un point aveugle qui fait tache et qui nous regarde.

La question de la fiction sublimatoire se pose alors, puisque l’artiste a « récupéré » l’objet par son art – de même que Lol a récupéré une place dans le nouage des éléments de la structure. Curieusement, il s’agit d’une sublimation qui n’exclut pas la jouissance, et celle-ci est désarrimée : on ne sait pas trop de quoi jouit Lol dans ce « fantasme […] d’un au-delà » [6] – le ravissement ne s’équivaut pas à la possession qui anime le désir du voyeur. Et tout se passe comme si le travail de récupération de l’artiste redoublait la tentative de réparation de Lol. Comment ne pas penser au raboutage du nœud [7] dont il sera plus tard question quand Lacan se mettra à lire Joyce ?

On voit ce détachement, ce dénudement se produire dans les livres de Duras, qui s’éloignent de plus en plus du bavardage pour venir chatouiller, par l’intérieur, le vide de l’objet voix.

Lacan souligne, chez Duras, une beauté qui nous captive. Mais de quel ravissement s’agit-il ? Non pas celui de la belle forme agalmatique, qui peuple les « livres charmants » pour lesquels la romancière n’a guère de goût. Pour elle, les vrais livres sont ceux qui isolent un point d’indicible ou d’indescriptible – zone de silence, ou tache informe. Retenons alors cette formule de Deborah Gutermann-Jacquet : « L’écriture de Duras nous plonge dans le hors sens, hors temps. Une autre forme de beauté est là visée, dans l’épure du style : une beauté hérétique, qui se fait belle à partir du déchet. » [8]

[*] « Ce n’est pas l’événement, mais un nœud qui se refait là. Et c’est ce que ce nœud enserre qui proprement ravit » (Lacan J., « Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein », Autres écrits, Paris, Seuil, p. 192).

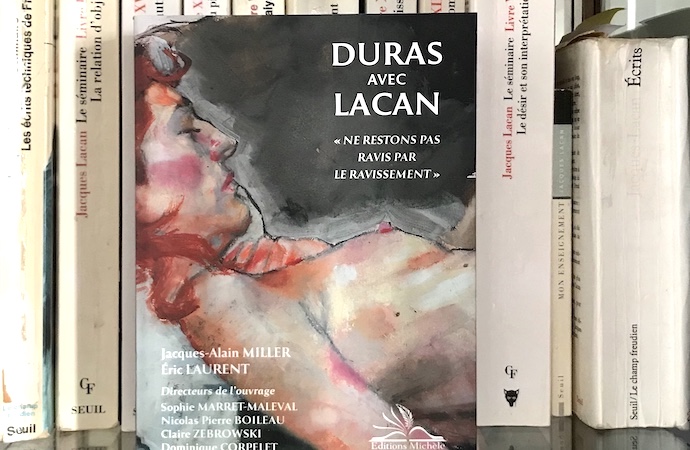

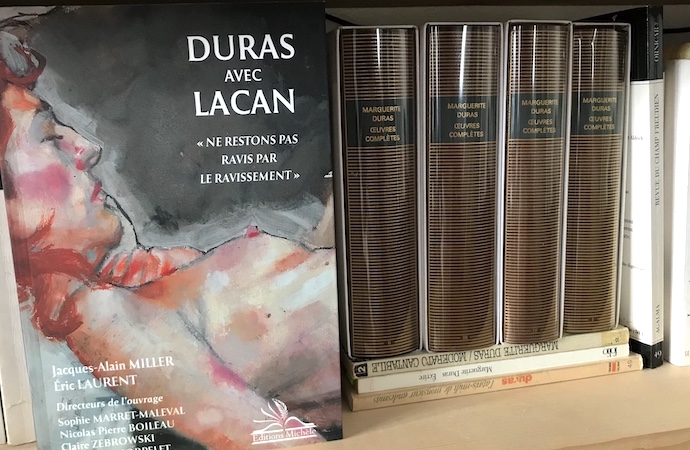

[**] L’ouvrage collectif, dirigé par S. Marret-Maleval, N. P. Boileau, C. Zebrowski & D. Corpelet, Duras avec Lacan. « Ne restons pas ravis par le ravissement », Paris, Michèle, 2020, est disponible à la vente en ligne sur le site de ECF-Echoppe.

[1] Marret-Maleval S. & al. (s/dir.), Duras avec Lacan. « Ne restons pas ravis par le ravissement », Paris, Michèle, 2020.

[2] Lacan J., « Hommage fait à Marguerite Duras… », op. cit., p. 193.

[3] Ibid., p. 195.

[4] Lacan, Le Séminaire, livre XII, « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse », leçon du 23 juin 1965, inédit.

[5] Holbein le Jeune H., Les Ambassadeurs, peinture, Londres, National Gallery, 1533.

[6] Lacan J., « Hommage fait à Marguerite Duras… », op. cit., p. 193.

[7] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 73.

[8] Gutermann-Jacquet D., « D’un hurlement, l’Autre silence », in Marret-Maleval S. & al. (s/dir.), Duras avec Lacan, op. cit., p. 163.