« Il y a donc le moins dont on se plaint et celui que l’on cultive, le moins qui sert à séduire et permet d’attraper l’autre dans les filets. Le désir qui court fait la femme vivante, séduisante, séductrice, il peut aussi la rendre folle » [1].

Sonia Chiriaco, « Le vide et le rien »

Ce précepte, énoncé par Sonia Chiriaco à propos de la jouissance féminine, semble illustrer parfaitement le roman de Leila Slimani, Dans le jardin de l’ogre [2].

Ce roman vif, tel une fulgurance, transporte littéralement le lecteur au cœur de ce qui ne peut se dire. L. Slimani dépeint, au travers de la course folle d’une femme, la dialectique d’une jouissance Autre. Adèle est journaliste, elle est ailleurs. En retard, elle n’a pas rendu ses deux papiers. Elle s’absente là où elle est attendue, et se trouve là où on ne l’attend pas. D’emblée, elle se dévoile. Les premières pages décrivent les affres d’une jeune femme prise dans les embrouilles d’une jouissance sans borne. Sexe et alcool permettent d’y concéder. L’auteure nous plonge dans le sevrage douloureux d’Adèle, qui s’accompagne d’un rêve prenant la forme d’un désir fébrile : « elle en a rêvé et n’a pas su se rendormir […]. Sous la douche, elle a envie de se griffer, de se déchirer le corps en deux. Elle cogne son front contre le mur. Elle veut qu’on la saisisse, qu’on lui brise le crâne contre la vitre. Dès qu’elle ferme les yeux, elle entend les bruits, les soupirs, les hurlements, les coups. Un homme nu qui halète, une femme qui jouit. Elle voudrait n’être qu’un objet au milieu d’une horde, être dévorée, sucée, avalée tout entière. […] Elle veut être une poupée dans le jardin d’un ogre » [3].

Alcool et sexe sont ici indissociables, l’un engendre l’autre et conduit inéluctablement sur cette jouissance recherchée avec avidité. Au delà d’une simple addiction, Adèle court. Elle court après la jouissance. Elle court après ce qui pourrait l’apaiser, car le sexe et l’alcool la lénifient. Pour ce faire, elle multiplie les rencontres sexuelles. En dehors de cette course effrénée, Adèle est mariée à Richard, avec qui elle a un fils de cinq ans, Lucien. L’un comme l’autre comptent pour elle, et pourtant aucun d’entre eux ne semble pouvoir la combler. C’est ailleurs, sur la scène sexuelle, là où l’amour n’est pas convoqué, que cela se passe.

Lors de sa première fois, après l’acte sexuel, Adèle est à la recherche d’une trace de cette expérience : « Une preuve, un signe. Son vagin était vide. Elle regrettait qu’ils n’aient pas eu un lit. Qu’il n’y ait pas eu de lumière dans ce petit garage. Elle ne savait même pas si elle avait saigné. » [4]

Adèle cherche dans le corps une trace réelle de ce qui s’est passé. Elle s’évertue à trouver une preuve tangible de l’existence du rapport sexuel. Pourtant, il n’y a aucune trace pour la soutenir : pas de lit, pas de lumière, rien, elle y rencontre un vide. Du rien, lié aux limites de la place, elle est face à l’illimité du vide. Cela renvoie à l’axiome formulé par Lacan, Il n’y a pas de rapport sexuel. « Autrement dit, il y a un trou dans le savoir concernant la sexualité, un point de réel – qui est ce qui est impossible à écrire, hors loi, hors savoir. » [5] C’est parce qu’Adèle tente inlassablement de faire exister le rapport sexuel dans le réel, hors discours, qu’elle se trouve dans la réitération de la jouissance de l’Un. Ça ne cesse pas de ne pas s’écrire.

Ses situations sexuelles réalisées, réelisées, pourrait-on dire, la conduisent à n’être plus que déchet, presque plus rien [6], un sac « par terre, éventré, vide » [7]. Adèle se fait pur objet de jouissance, elle incarne l’objet a, et sa chute. Exclusivement du côté d’une jouissance Autre, absolue [8], elle se dirige vers ce qu’on pourrait appeler un au-delà de la jouissance supplémentaire, la jouissance du vide qui conduit à celle de la disparition. Marie-Hélène Brousse nous enseigne que cette jouissance de la disparition « est la jouissance de la barre elle-même qui affecte non le parlêtre, mais le corps parlant. Il s’agit de se faire barre, se barrer » [9]. Adèle s’est barrée, elle n’(a)-d’elle que le vide illimité, perdue, sans nom, jusqu’à disparaître radicalement.

[1] Chiriaco S., « Le vide et le rien », Midite, n°1, 30 avril 2019, publication en ligne.

[2] Slimani L., Dans le jardin de l’ogre, Paris, Gallimard, 2014.

[3] Ibid., p. 13-14.

[4] Ibid., p. 99.

[5] Lysy A., « “La femme n’existe pas” : un scandale lacanien – Retour sur la “question” de la féminité », Quarto, n°122, juillet 2019, p. 76.

[6] Cf. Slimani L., Dans le jardin de l’ogre, op. cit., p. 66.

[7] Ibid., p. 132.

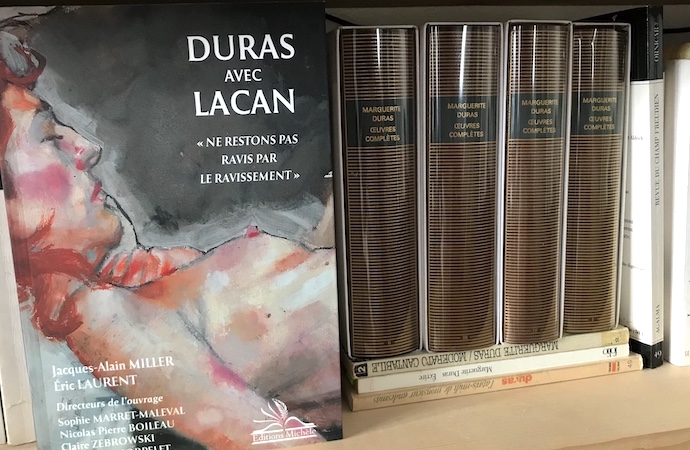

[8] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XVI, D’un Autre à l’autre, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2006, p. 212.

[9] Brousse M.-H., Mode de jouir au féminin, Paris, Navarin, 2020, p. 93.