La psychanalyse est une pratique de la parole. Freud invente la psychanalyse et fait la découverte de l’inconscient, à partir de ses rencontres avec les hystériques, en leur proposant la talking cure. Leurs symptômes sont d’origine sexuelle dont la cause est refoulée dans l’inconscient. Le rêve est accomplissement de désir et doit être déchiffré comme un rébus. L’interprétation vise alors le sens caché.

L’inconscient est ce qui se lit

Reprenons le rêve de l’injection faite à Irma : « Triméthylamine. Je vois dans le rêve la formule chimique de ce corps […], la formule est en caractères gras, comme si l’on voulait faire ressortir du contexte quelque chose qui serait particulièrement important. […] Ce corps me mène donc à la sexualité, ce facteur auquel j’accorde la plus grande significativité pour la genèse des affections nerveuses que j’entends guérir » [1], dit Freud.

Lacan traduit en termes de métaphore et de métonymie les mécanismes de condensation et de déplacement que Freud avait repérés dans L’Interprétation du rêve. L’inconscient structuré comme un langage, aporie de Lacan, est aussi bien à déchiffrer. L’interprétation vise alors la vérité du sujet.

Il commente ainsi le rêve de l’injection faite à Irma : « la formule en caractères gras qui apparaît au terme, est là pour montrer la solution de ce qui est au bout du désir de Freud – rien de plus important en effet qu’une formule de chimie organique – de même, nous trouvons dans le phénomène du délire […] l’indication que ce dont il s’agit, c’est de la question du signifiant » [2].

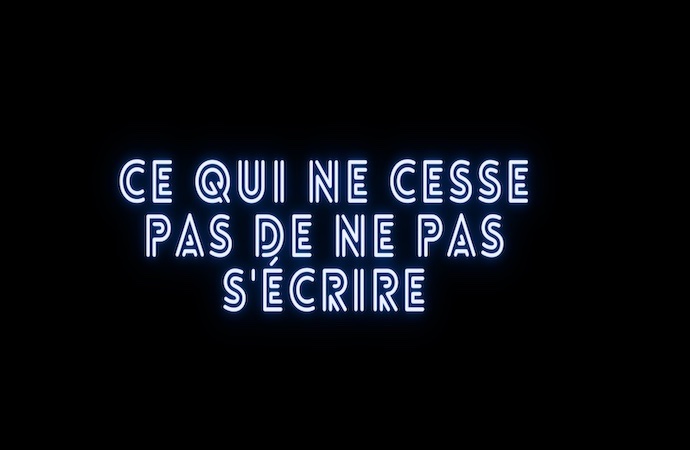

Le rêve est ainsi écriture, liée à la rencontre d’un impossible. C’est ce que Lacan formule précisément dans Encore : « il n’y a pas de rapport sexuel – c’est là une formule qui ne peut s’articuler que grâce à toute la construction du discours analytique […]. Tout ce qui est écrit part du fait qu’il sera à jamais impossible d’écrire comme tel le rapport sexuel. C’est de là qu’il y a un certain effet du discours qui s’appelle l’écriture » [3].

« L’inconscient c’est l’impossible »

Lors de sa conférence du 10 novembre 1978, Lacan dit avoir fait un premier déblayage avec son discours : « Ce premier déblayage portait bien sûr sur l’inconscient » [4]. « Bien sûr » est à souligner en référence à l’un des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse développé en 1964. Il a présenté les choses sous la forme qui était déjà engagée du nœud et donne une nouvelle définition de l’inconscient : « L’inconscient c’est l’impossible, à savoir, que c’est ce qu’on construit avec le langage […]. [L’inconscient] tient au Réel et même il le commande. C’est en cela que le langage régit le réel. C’est bien pour cela que j’énonce que le Réel c’est l’impossible, il est tout à fait impossible que le langage régisse le réel » [5].

Par ailleurs, dans la leçon du 4 décembre 1968 de son Séminaire D’un Autre à l’autre, Lacan énonce que s’il existe une théorie de la pratique analytique, il n’y a pas de théorie de l’inconscient. Il reprend la notion de réel, défini comme impossible, et note une nouvelle définition du sujet : « il n’y a de sujet que d’un dire » [6]. Le sujet est effet de dire : « Dire d’autre part que le réel, c’est l’impossible, c’est aussi énoncer que c’est seulement le serrage extrême du dire, poursuit Lacan, en tant que le dire introduit l’impossible et non pas seulement l’énonce. » [7]

À partir de la rencontre avec un impossible une autre réponse est possible. C’est ce que Lacan note dès 1966, sur le point de rebroussement du symptôme : « l’enveloppe formelle du symptôme […] nous mena à cette limite où elle se rebrousse en effets de création » [8].

La pratique analytique orientée par le réel est une politique du symptôme. Par le serrage extrême du dire, elle vise le hors-sens du symptôme. La rencontre d’un impossible permet une autre réponse, inédite, possible rectification du rapport singulier de chaque Un à sa jouissance, dans la contingence, ce qui cesse de ne pas s’écrire.

La rencontre d’un impossible, ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire, est ce qui ouvre à l’écriture, à une création, à un effort de poésie [9].

[1] Freud S., L’Interprétation du rêve, Paris, PUF, 2010, p. 152.

[2] Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1981, p. 220.

[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 35-36.

[4] Lacan J., « Conférences chez le Professeur Deniker, hôpital Saint-Anne, le 10 novembre 1978 », Journal français de psychiatrie, n°41, mai 2015, p. 7, disponible sur Cairn.

[5] Ibid., p. 7-8.

[6] Lacan J., Le Séminaire, livre XVI, D’un Autre à l’autre, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2006, p. 66.

[7] Ibid.

[8] Lacan J., « De nos antécédents », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 66.

[9] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Un effort de poésie » (2002-2003), enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, inédit.