Au cœur de la parole, il y a un impossible à dire. Ainsi, la psychanalyse lacanienne ne vise pas la communication, elle s’oriente de ce que le rapport sexuel est impossible à écrire, ce qui ouvre à différentes écritures d’une jouissance qui parcourt chacun à son insu et qui exige satisfaction : « La solitude […] donne un accès à ce qui est impossible à échanger, voire à communiquer » [1]. Le savoir n’a pas d’unité, il est disparate. Lacan ajoute : « Cette solitude, elle, de rupture du savoir, non seulement elle peut s’écrire, mais elle est même ce qui s’écrit par excellence, car elle est ce qui d’une rupture de l’être laisse trace. » [2]

Voyons comment un récit, qui s’apparente à un conte, peut illustrer cette écriture de la solitude. Jean Giono, en 1946, écrit Un roi sans divertissement [3].

L’intrigue se passe dans un pays de montagne, recouvert de neige. Des faits mystérieux se produisent, notamment des disparitions inexpliquées de femmes ainsi que des entailles sur la peau d’un cochon : « On les voyait, est-il précisé, faites avec plaisir » [4].

Le capitaine de gendarmerie Langlois est envoyé mener l’enquête et, tel Œdipe, sa mission est de délivrer les villageois de cette peste.

« Ce n’est pas un monstre » qui a fait cela, conclut Langlois, qui perçoit de quel côté se déchiffre « ce langage barbare, inconnu » [5]. Il emploiera le mot « divertissement », terme qui lui servira de boussole dans son enquête. Le divertissement a ici le sens pascalien – ce que le titre du livre évoque. C’est ce qui permet à cet homme d’esquiver la misère de son existence. Celle-ci est présentifiée, dans le récit, par le blanc de la neige, l’ennui qui couvre les villageois et, ajoutons, le blanc de la page d’écriture.

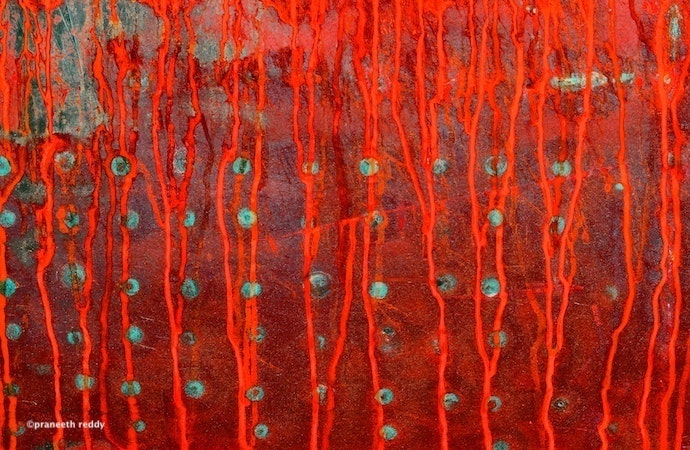

Les traces de l’assassin se perdent dans les nuages, jusqu’au jour où un habitant le poursuit. Cette longue course entre les deux hommes montre la transformation du poursuivant : « le sang sur la neige […] c’était très beau ».

L’homme sera arrêté et exécuté.

C’est finalement Langlois lui-même qui devient une énigme pour les habitants, l’intrigue passe des événements sanglants au hors-sens du personnage de Langlois.

La narration, par la forme qu’elle prend, rend compte de ce changement.

C’est un « récit polyphonique » [6], indique Philippe Arnaud. En effet, plusieurs voix se succèdent dans la narration, à travers les époques et les styles, directs et indirects, solitaires ou groupés, fragments, interrogatifs. Ainsi, l’énonciation s’échappe, constamment redistribuée. Une note d’ironie se dégage dans l’évocation de ces efforts vains pour savoir.

Langlois est dans la communauté, il a sauvé la cité et il est exilé. Son exil est celui d’un homme qui a rencontré un impossible à partager, un impossible rapport avec les autres.

La scène de fin est racontée par Anselmie, personnage d’idiot faulknérien, ce qui renforce et l’ironie et la tragédie du propos, tout en soulignant la pureté de l’acte et l’incompréhension pour les autres : Langlois fait couper la tête d’une oie, puis il contemple les traces de sang laissées sur la neige. Il reste longuement immobile.

Ici, c’est le bout du chemin de ce qui a parcouru tout ce récit, un trou, un hors-sens qui répond à la question de l’existence, c’est une pure trace, « pas-à-lire » [7].

Le corps de Langlois en est percuté.

Dans son cours « Le lieu et le lien », Jacques-Alain Miller évoque une « théorie de la double écriture » et parle d’écriture pure : « Il y a une écriture qui est liée à la parole, […] une précipitation du signifiant […]. [Et il] il y a une autre écriture […]. C’est le pur trait d’écrit […]. Le nœud borroméen représenté, dessiné, est de cet ordre. Là, il y a écriture mais dénouée de la voix et de la parole porteuse de sens » [8]. Avançons qu’il s’agit de l’écriture de la solitude, écrite avec ça, cet impartageable.

Langlois substitue une cartouche de dynamite à son cigare habituel : « Il y eut au fond du jardin, l’énorme éclaboussement d’or qui éclaira la nuit pendant une seconde. C’était la tête de Langlois qui prenait, enfin, les dimensions de l’univers » [9]. « C’est une des fins les plus éblouissantes de l’histoire de la littérature » [10], estime Pierre Michon. Certes, mais c’est l’éblouissement procuré au lecteur par la création de l’écrivain. L’écriture est à situer ici comme un phénomène qui opère sur le pourtour du trou [11]. La solitude, irréductible de chacun des personnages à l’égard du réel, se saisit au-delà du récit et de ses péripéties.

[1] La Sagna Ph., « De l’isolement à la solitude », La Cause freudienne, n°66, juin 2007, p. 45, disponible sur le site de Cairn.

[2] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 109.

[3] Giono J., Un roi sans divertissement, Paris, Gallimard, 1948.

[4] Ibid., p. 22.

[5] Ibid.

[6] Arnaud P., Essai sur Un roi sans divertissement de Jean Giono. Anatomie d’un chef d’œuvre, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 95.

[7] Lacan J., « Postface », Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1073, p. 252.

[8] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le lieu et lien », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 24 janvier 2001, inédit.

[9] Giono J., Un roi sans divertissement, op. cit. p. 243.

[10] Michon P., « Et voilà pourquoi notre fille est muette », entretien avec A. Castiglione, in Castiglione A. & Sacotte M. (s/dir.), Giono, Paris, L’Herne, coll. Les cahiers, 2020, p. 283.

[11] Cf. Miller J.-A., « Sept remarques de Jacques-Alain Miller sur la création », La Lettre mensuelle, n°68, avril 1988, p. 11.