S’intéresser aux multiples facettes linguistiques repérables dans la clinique de l’autisme – à partir des témoignages des autistes et des observations détaillées de nombreux cliniciens – comporte des conséquences cliniques. Cela permet de mieux s’orienter en tant que partenaire d’un sujet autiste, dans une logique qui lui est propre, au cas par cas.

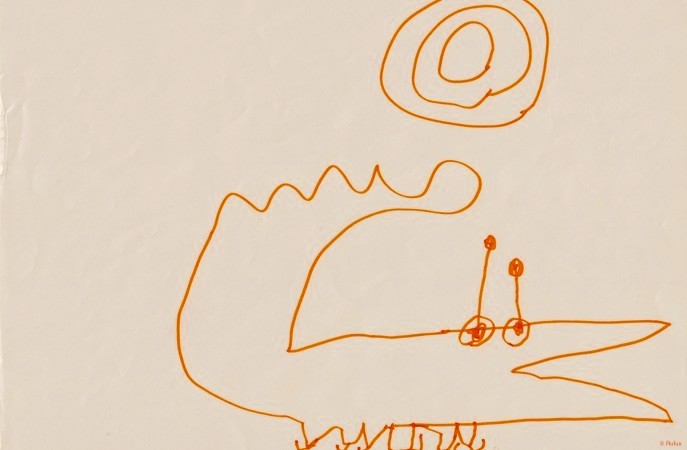

Deux énoncés de Jacques Lacan nous orientent en ce qui concerne le rapport du sujet au langage dans l’autisme. Dans le Séminaire I, daté des années cinquante, Lacan évoque le syntagme Au loup ! prononcé par le jeune patient de Rosine Lefort, comme correspondant à une « parole réduite à son trognon […] [dans son] état nodal »[1] : elle n’est « ni lui », au sens où elle ne le représente pas, « ni quelqu’un d’autre »[2] ; elle ne s’accroche à rien, ne se noue pas à d’autres signifiants, il n’y a pas de connexion possible. Une « parole arrêtée »[3], dit-il.

Bien plus tard, en 1975, dans sa Conférence à Genève, il surprend en disant trouver les autistes « plutôt verbeux » : « Que vous ayez de la peine à entendre, à donner sa portée à ce qu’ils disent, n’empêche pas que ce sont des personnages plutôt verbeux. »[4]

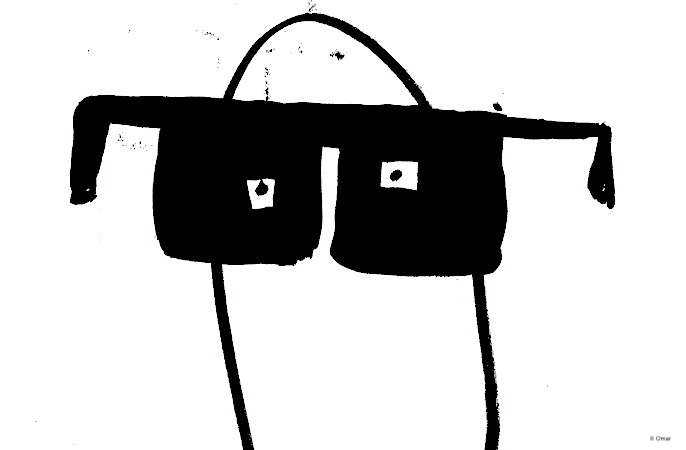

Qu’il s’agisse d’une vocalisation originale ou d’un mutisme, les autistes sont plongés dans le bain du langage. Comment se dessine pour chacun ce passage de l’immersion dans la langue à l’articulation signifiante, lorsque la parole est retenue, voire arrêtée ? Jean-Claude Maleval insiste sur « la rétention de l’objet vocal chez l’autiste »[5], tout en précisant que la voix se distingue de la parole.

La fonction de la parole « est celle qui confère un sens aux fonctions de l’individu »[6]. Elle noue l’un à l’autre le signifié et le signifiant ; « ce nouage comporte toujours un troisième terme, écrit Jacques-Alain Miller, qui est celui de la voix »[7]. Et J.-C. Maleval de préciser : « La voix en tant qu’objet pulsionnel n’est pas la sonorité de la parole, mais ce qui porte la présence du sujet dans son dire. »[8]

Dans le Séminaire X, Lacan précise que la voix résonne dans un vide au-delà du creux de l’oreille interne, elle résonne dans « le vide de l’Autre comme tel »[9]. Pour qu’elle puisse répondre à ce qui se dit, et de ce qu’elle dit, Lacan signale qu’elle doit être incorporée comme « l’altérité de ce qui se dit »[10]. La voix donc ne s’assimile pas, mais elle est incorporée. L’autiste est réticent à entrer dans un échange qui le conduira à placer sa voix dans le vide de l’Autre, ce qui constitue un obstacle à l’inscription du sujet au champ de l’Autre.

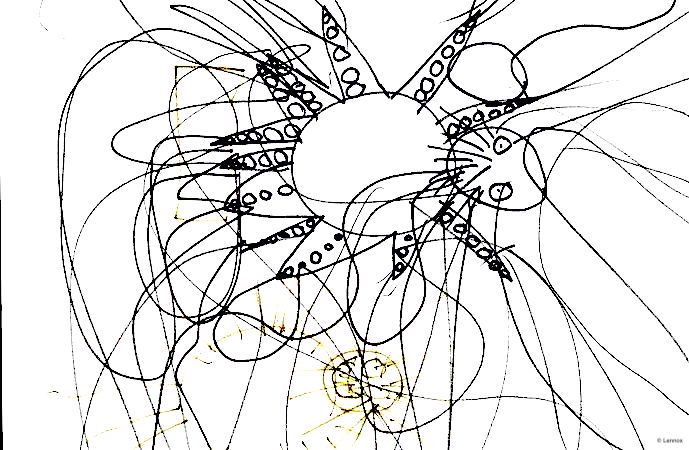

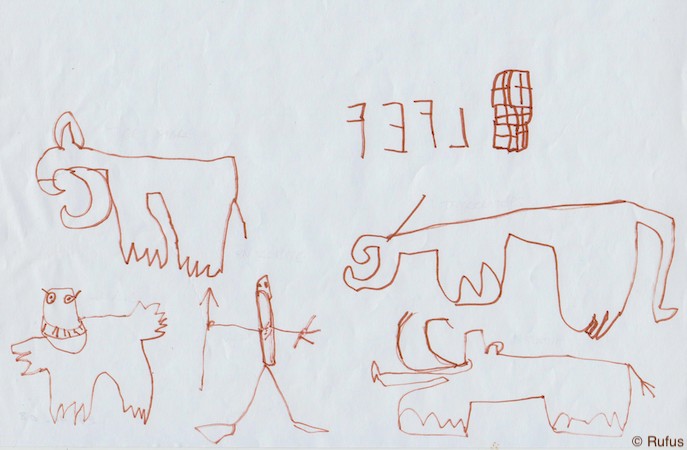

Les différentes modalités d’utilisation de la parole chez l’autiste viennent traiter des circuits de la voix. J.-C. Maleval en fait une description minutieuse dans son nouvel ouvrage La différence autistique[11]. Des lallations souvent rares et monotones du babil autistique à « une parole qui sort des tripes »[12] dans une vocalisation involontaire ; du verbiage ou langue verbeuse comme défense à l’intrusion de la parole, jusqu’aux inventions plus structurées des langues privées pour éviter les équivoques de la langue commune – les palettes linguistiques présentes dans l’autisme correspondent à autant de stratégies pour contourner un point d’impasse, l’impossible entrée de la parole arrêtée dans la chaîne signifiante. Si l’on adopte une posture coercitive à vouloir normaliser l’enfant à tout prix, non seulement on passe à côté de ses inventions singulières, mais encore on risque d’empêcher le sujet d’aller vers une solution à ce qui fait pour lui barrage au lien social.

L’expérience nous apprend qu’il faut toujours parier qu’il y a là une logique en jeu, même lorsque l’enfant paraît complètement désorganisé. Faire signe à la logique singulière du sujet, aux circuits qu’il composera et à l’inédit de son invention, permettra son entrée dans le discours, et son inclusion dans le monde.

Ligia Gorini

__________________

[1] Lacan J., Le Séminaire, livre I, Les écrits techniques de Freud, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 121.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Lacan J., « Conférence à Genève sur le symptôme », La Cause du désir, n°95, avril 2017, p. 17.

[5] Maleval J.-C., La différence autistique, Paris, Presses universitaires de Vincennes, 2021, p. 68.

[6] Miller J.-A., « Jacques Lacan et la voix », Quarto, n°54, juin 1994, p. 32.

[7] Ibid.

[8] Maleval J.-C., « Plutôt verbeux, les autistes », L’autiste et sa voix, Paris, Seuil, 2009, p. 78.

[9] Lacan, J., Le Séminaire, livre x, L’Angoisse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2004, p. 318.

[10] Ibid.

[11] Cf. Maleval J.-C., La différence autistique, op. cit.

[12] Ibid., p. 107.