« Moi, Éric Z., polémiste français »…

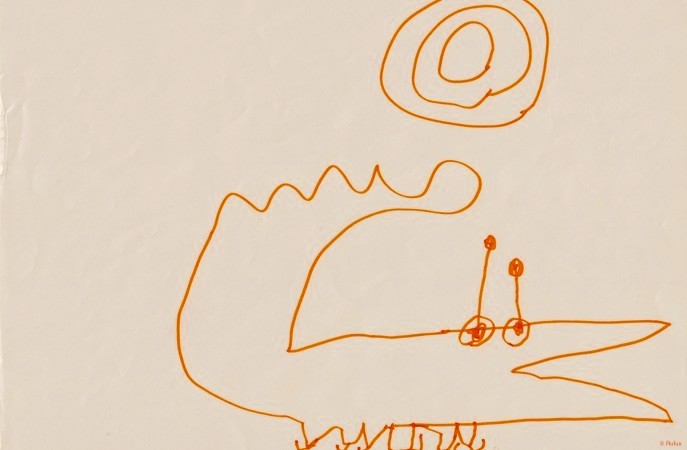

Sa voix n’était pas encore très assurée, mais cette formule lui plaisait tout à fait. Il était penché en avant sur son pupitre, comme le faisaient les bêtes de scène, les as de la tribune : Clemenceau, certes, mais aussi Maurras, Daudet, Déroulède… et Jean-Marie ! Mais, lui, il ressemblait plus à un petit oiseau déplumé qui s’accroche à sa branche qu’à un tigre prêt à bondir. Il fallait qu’il trouve son souffle et la cadence. L’auditoire massé devant lui le pétrifiait un peu. Surtout qu’il était seul à savoir ce qu’il allait leur dire : le contraire de ce qu’ils étaient venus entendre. Ils attendaient tous ses bons jeux de mots, ses attaques grinçantes, ses images approximatives, ses anecdotes pseudo-historiques falsifiées. Ils aimaient qu’on leur dise tout haut ce qu’ils osaient à peine penser tout bas, ou qu’ils disaient, au comptoir des bistrots populaires ou dans les salons chics, « entre eux », dans l’assurance des connivences franchouillardes. En réalité, il venait de s’en rendre compte, il les méprisait presque tous.

Il avait fini par se souvenir de ce que disaient ses grands-oncles et cousins, qui avaient fréquenté les collèges et lycées d’Algérie en 1940 et qui un beau matin avaient trouvé porte close « pour eux », parce qu’ils étaient juifs. Ses propres parents s’étaient trouvés déchus de la nationalité française. Ils n’avaient pas connu le sort des juifs d’Europe, mais au moins cette humiliation. Les lois de Vichy s’appliquaient soudain à la colonie et les ricanements des petits blancs venaient dire cette joie mauvaise et ce lâche soulagement : les juifs d’Afrique du Nord allaient devoir se souvenir que rien ou presque ne les séparait des indigènes avec qui ils vivaient avant l’arrivée des colons. Ils avaient cru pouvoir être des Français comme les autres et, grâce au Maréchal, c’était fini ! Certains ravalaient péniblement leur humiliation et tâchaient de ne pas se faire remarquer, mais d’autres entraient en Résistance : ils étaient proches de Camus, ils prépareraient le débarquement allié, anticipaient la fin des Giraudistes qui tenaient le haut du pavé dans la ville blanche. Ils seraient portés par l’enthousiasme des idéaux républicains que vomissaient ceux de l’État français, de la Révolution Nationale et leurs valets d’Alger.

Longtemps, il avait voulu oublier tout ça. Il s’était convaincu qu’il était parfaitement assimilé à la France des Rois dont, enfant, il avait vu avec émotion les gisants et les transis, à la Basilique de Saint-Denis. Il était né dans le 93, à Montreuil, où ses grands-parents étaient venus en 1953, changeant leurs prénoms Liaou, Messouka et Ourida, pour des prénoms bien d’ici. Ils avaient tous voulu couper leurs racines, ce long passé de juifs arabes ou de juifs berbères, dont beaucoup étaient des berbères convertis. Et pourtant, son nom voulait dire « olivier » en langue berbère ! Mais il avait vomi tout ce qui ne consonnait pas avec cette envie forcenée d’être « français de souche », depuis Clovis et Duguesclin, le baptême de Reims avec l’évêque Rémi et Grégoire de Tours. Il fallait qu’on reparle de ça, de Jeanne d’Arc et des chouans, qu’on défende la chrétienté contre les hordes arabo-musulmanes. Parler de la France d’avant, et pas des états d’âme des immigrés trans et végans. Le seul Camus qui avait grâce à ses yeux s’appelait Renaud. Finkielkraut en faisait son mentor et traçait la voie de ce rejet ferme et définitif du grand remplacement. Il fallait retrouver les accents virils de Charles Martel et venger la France de Jules Ferry de l’affront des accords d’Évian.

Voilà ce qui l’avait porté au sommet de cette gloire médiatique que la France moisie accordait aux nostalgiques du Maréchal. Il s’était remis lentement de sa principale déception : ne pas être entré à l’ENA, où il aurait trouvé l’accomplissement de cette assimilation parfaite, en devenant serviteur de l’État. À présent, son succès télévisuel avait fini par lui faire pousser des ailes. Trump n’était-il pas d’abord connu pour ses émissions de téléréalité ? Berlusconi n’avait-il pas commencé de la même manière ? L’heure était aux bateleurs de foire et aux bonimenteurs ! C’était son heure : le terrain était dégagé et il était possible de retrouver les élans patriotiques de Barrès, Maurras et Daudet, du colonel de La Rocque et de ses ligueurs qui avaient fait trembler la répoublique en 1934. Il fallait dénoncer la démocrassouille et le pouvoir maçonnique…

Pour préparer l’étape décisive que devait être son élection à la Présidence de la République, Éric Z. avait relu avec passion les polémistes dont il était le dernier héritier. Jean-Marie lui avait fait passer les pamphlets de Xavier de Maistre et la prose enflammée des antidreyfusards. Car la France, la « vraie » France, était Une, éternelle dans son être intangible. Le vainqueur de Verdun l’avait dit : « Suivez-moi, et gardez confiance en la France éternelle ».

Un petit malin avait cru bon de lui offrir la biographie de Bernanos. Un pur et dur, lui aussi, à l’acier trempé dans la foi catholique et au verbe acéré et tranchant… Mais voilà qu’il découvrait, après les phrases incandescentes de La grande peur des bien-pensants, dignes de Léon Bloy dans son rejet cinglant de la décadence, le texte aussi vibrant des Grands cimetières sous la lune : voilà Bernanos qui rencontre son chemin de Damas. Son fils a beau avoir combattu sous l’uniforme de la Phalange, voici que celui qui incendiait l’emprise de la juiverie sur la France éternelle découvre la saloperie de son propre camp. Et voilà qu’il dénonce Franco avec la même fougue et la même véhémence. Puis qu’il ose écrire, en se ralliant à De Gaulle, qu’en somme, après Hitler, on ne peut plus être antisémite : « Ce mot, dit-il, me fait de plus en plus horreur : Hitler l’a déshonoré à jamais ».

Le sang d’Éric Z. ne fait qu’un tour. C’est une conversion, une révélation, un retour à lui-même : il va leur dire qui il est vraiment. Il doit en finir enfin avec cette haine de soi qui le ronge et le mine, et dont le seul exutoire jusqu’ici a été le déchaînement fanatique et retors contre les nouveaux immigrants. Il va les faire vibrer, ou quelques-uns au moins, au rappel de ce qu’est la République depuis le 14 juillet 1789. Il finira son discours, la main sur la poitrine, en criant : « Vive Clermont-Tonnerre, l’Abbé Grégoire et Mirabeau ! Vive la Convention ! Vive Crémieux ! Et bienvenue aux nouveaux arrivants ! »

Soudain, Éric Z. se réveille. Il est en nage, son petit pyjama gris trempé d’une sueur froide et aigre. Sarah K. est réveillée aussi, en sursaut, par cette agitation incompréhensible.

‒ « J’ai fait un cauchemar terrible : je faisais un discours antiraciste ! »

Il tremble de tout son maigre corps et quelques sanglots l’agitent.

‒ « Tu te surmènes, Éric ! Il faut que tu te reprennes, que tu souffles un peu… Tu devrais faire une cure ! »

‒ « Une psychanalyse ? Jamais ! »

‒ « Mais non, nigaud : une cure thermale ! À Évian, par exemple. »

‒ « Évian ? Pas d’accord ! »

‒ « Alors, allons à Vichy… »

Philippe De Georges