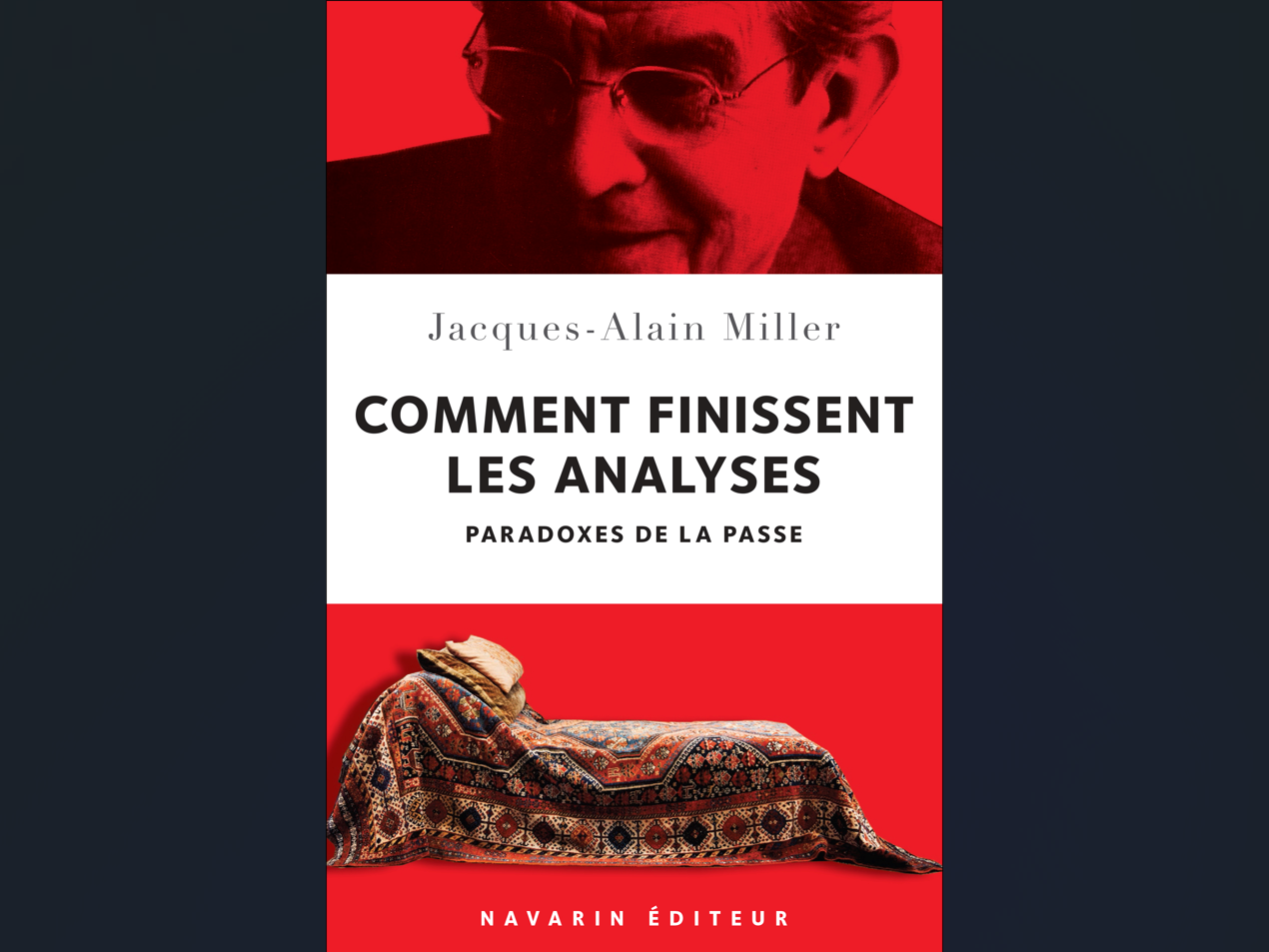

La dialectique entre le caractère tragique ou comique de l’expérience analytique et, de ce fait, de l’existence même, a été traitée par Lacan dès son premier enseignement.

On peut constater qu’elle reste aujourd’hui tout à fait d’actualité dans l’interrogation faite sur sa place dans les témoignages de passe.

Après avoir abordé la question de la comédie dans le Séminaire V, Les Formations de l’inconscient, Lacan étudie la tragédie pour lui donner une valeur essentielle dans les deux séminaires suivants. S’adressant alors aux analystes qui étaient ses élèves, il s’agissait pour lui de leur faire entendre la dignité de la psychanalyse, dévoyée par le caractère trivial des théories de la fin d’analyse centrées sur l’accession au stade génital, version normative du rapport sexuel qu’il n’y a pas.

Mais la dimension comique de l’expérience n’en était pas pour autant méconnue et elle l’est encore davantage lors de la leçon d’ouverture du Séminaire « Le moment de conclure » du 15 novembre 1977, où Lacan énonce : « La vie n’est pas tragique. Elle est comique »[1].

L’interprétation du comique par le premier Lacan peut être ainsi résumée. Il y a comique lorsque se montre que l’objet visé par le désir, auquel est donné une valeur d’objet le plus précieux pour le sujet, échappe toujours à celui qui fait tout pour le posséder et ne pas le perdre. Cette valeur phallique de l’objet qui se dérobe est au centre de la comédie et Lacan de l’illustrer avec le personnage d’Arnolphe dans L’école des femmes de Molière.

Cette interprétation est pertinente également dans ce qui est identifié comme la première comédie de l’histoire de la littérature française. Il s’agit de L’Eugène de Jodelle, datant de 1553. Elle est alors une profession de foi, issue du mouvement de la Pléiade, pour la promotion du genre nouveau de la comédie dite régulière, pensé comme genre sérieux sinon noble et dont les modèles latins de Plaute et Térence assurent la dignité, par opposition aux formes comiques connues jusque-là, fabliau, sotie, moralité, farce. L’Eugène est la première comédie de langue française construite en cinq actes sur le modèle des tragédies.

Le personnage central qui donne son nom à la pièce est un abbé, qui loue sa condition de clerc, qui lui permet de jouir au quotidien, sans connaître les affres de la vie des puissants, des marchands, des paysans. Et ce gaillard a son objet, une demoiselle nommée Alix, qu’il a bien l’intention de garder à ses côtés, pour s’en satisfaire en toute discrétion. Et pour ce faire, il la marie à un « bon lourdaud » qui restera ignorant de l’affaire. Il ignore cependant l’existence d’un capitaine à qui la belle Alix avait été promise. La pièce se déroule sur fond du retour du militaire et déploie les tentatives de l’abbé pour garder son objet, tentatives qui le montrent prêt à sacrifier jusqu’à l’honneur de sa sœur. Voici donc une autre illustration de l’enjeu de la comédie, tel que lu par Lacan et dont la pertinence peut se vérifier sur de nombreuses œuvres.

Qu’en est-il du rire que produit le spectacle de la comédie pour son public ? Lacan prend soin de distinguer rire et comique, le premier étant un phénomène dont les variétés, du fou rire au rire sardonique, ne peuvent se résumer à la conséquence du comique dans le corps. Dans le Séminaire V, le rire produit par le mot d’esprit est corrélé à la fonction du grand Autre, mais Lacan prend soin de dire qu’il y a un « rapport très intense, très serré entre les phénomènes du rire et la fonction chez l’homme de l’imaginaire »[2] et donc la relation au petit autre. Lacan parle ensuite de la connexion entre le risible et le comique. « [C]’est certainement dans la mesure où l’imaginaire est intéressé quelque part dans le rapport au symbolique que se retrouve […] le rire en tant qu’il connote et accompagne le comique »[3].

Proposons que ce qui produit le rire sur le versant de l’imaginaire, c’est le spectacle du ridicule des personnages. Ce sont les prestiges du moi qui sont dénoncés dans leur dimension de leurre et d’infatuation, que nous voyons donc révélés dans leur vérité.

Philippe Benichou

________________________

[1] Lacan J., « Une pratique de bavardage », texte établi par J.-A. Miller, Ornicar ?, n°19, janvier 1979, p. 9.

[2] Lacan J., Le Séminaire, livre V, Les Formations de l’inconscient, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1998, p. 131.

[3] Ibid., p. 131-132.