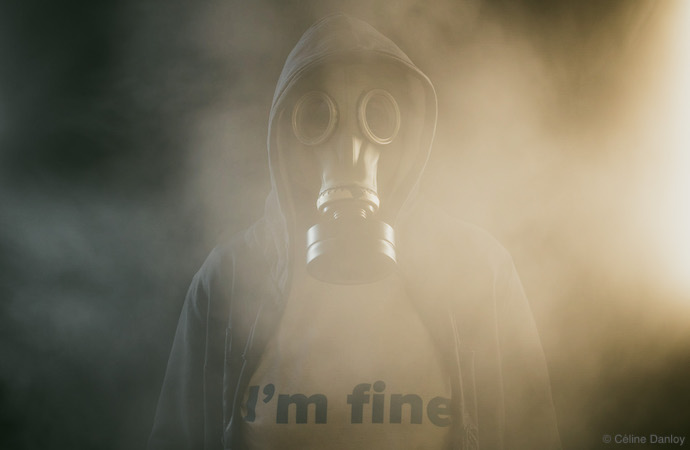

Si Gabriel García Márquez abordait l’amour au temps du choléra, ne faudrait-il pas parler de la haine au temps du coronavirus ? Avec lui, la haine est devenue plus évidente encore. Une haine politique, une haine subjective, une haine issue de la peur. Une haine dans le rapport à l’autre qui constitue un danger, une haine dans le rapport à l’État, une haine face aux décisions engagées, vécues comme imposées. Le bien pour tous n’est pas vécu comme un bien pour soi, et le bien pour soi exclut parfois celui des autres.

Le fameux amour pour le prochain dévoile la haine comme sa part cachée. On rejoint la critique par Lacan du commandement biblique d’aimer son prochain comme soi-même. La haine habite soi-même autant que son prochain : « Et qu’est-ce qui m’est plus prochain que ce cœur en moi-même qui est celui de ma jouissance, dont je n’ose approcher ? Car dès que j’en approche – c’est là le sens du Malaise dans la civilisation – surgit cette insondable agressivité devant quoi je recule »[1].

Quand la pandémie s’insinue dans les corps, elle s’en prend aussi à la société. Au XIXe, face au typhus, Rudolf Virchow l’avait déjà énoncé en une formule saisissante où il considérait une pandémie comme un phénomène social, avec quelques aspects médicaux ! C’est ainsi qu’il a été amené à nouer du même coup médecine et politique : « La médecine est une science sociale, et [que] la politique n’est rien d’autre que la médecine à grande échelle »[2]. Ce à quoi on pourrait ajouter Freud « Dans la vie psychique de l’individu pris isolément, l’Autre intervient très régulièrement en tant que modèle, soutien et adversaire, et de ce fait la psychologie individuelle est aussi, d’emblée et simultanément, une psychologie sociale, en ce sens élargi mais parfaitement justifié »[3]. R. Virchow, avec Freud, nous amène à faire d’une pandémie un phénomène social qui implique, de façon majeure, des phénomènes subjectifs tels que l’angoisse, mais aussi la haine.

Tel est le malaise. La pandémie virale se double d’une pandémie de haine. Si le combat contre la pandémie est un combat pour la vie, cela n’empêche pas qu’un travail de mort soit en jeu au cœur même de cette lutte, une pandémie de pulsion de mort par-delà la pandémie virale. Ces mouvements contradictoires s’intriquent, se cristallisent sous la forme d’une ambivalence où coexistent simultanément des forces contraires, non compatibles : confiance et défiance, peur et défi, solidarité et haine.

Quelle est la fonction de la haine si évidente dans le contexte pandémique actuel ? De quoi l’humain se préserve-t-il en la retournant contre l’autre ? Quelle menace peut conduire à la haine de l’autre ? S’agit-il vraiment d’une peur de l’autre ? Ou d’une peur de soi, d’une peur de quelque chose en soi ? N’y aurait-il pas paradoxalement quelque chose de vital dans la haine, même s’il s’agit d’une tendance qui va contre la vie : une contradiction fondamentale entre les racines et les conséquences de la haine ? L’humain se sauve à travers la haine. Freud pointe justement ce paradoxe dans sa réponse à Einstein en 1932 sur la question « Pourquoi la guerre ? » : « L’être vivant préserve pour ainsi dire sa propre vie en détruisant celle d’autrui. »[4]

La peur ouvre à un risque totalitaire, en nourrissant la servitude : une servitude volontaire qui peut s’installer à l’insu de chacun, à l’insu de tous. Tel est le malaise. Chacun est à risque d’y participer. Qu’en sera-t-il des frontières, des liens sociaux, de la place des enfants ? Qu’en sera-t-il de l’amour ? Qu’en sera-t-il de soi ? Qu’en sera-t-il de la société ? C’est aussi la responsabilité de la psychanalyse de faire coupure dans le malaise comme seule issue. Encore faut-il qu’elle s’y consacre comme une priorité, dans l’époque contemporaine où l’intime se conjugue autant avec le collectif.

François Ansermet

_____________________

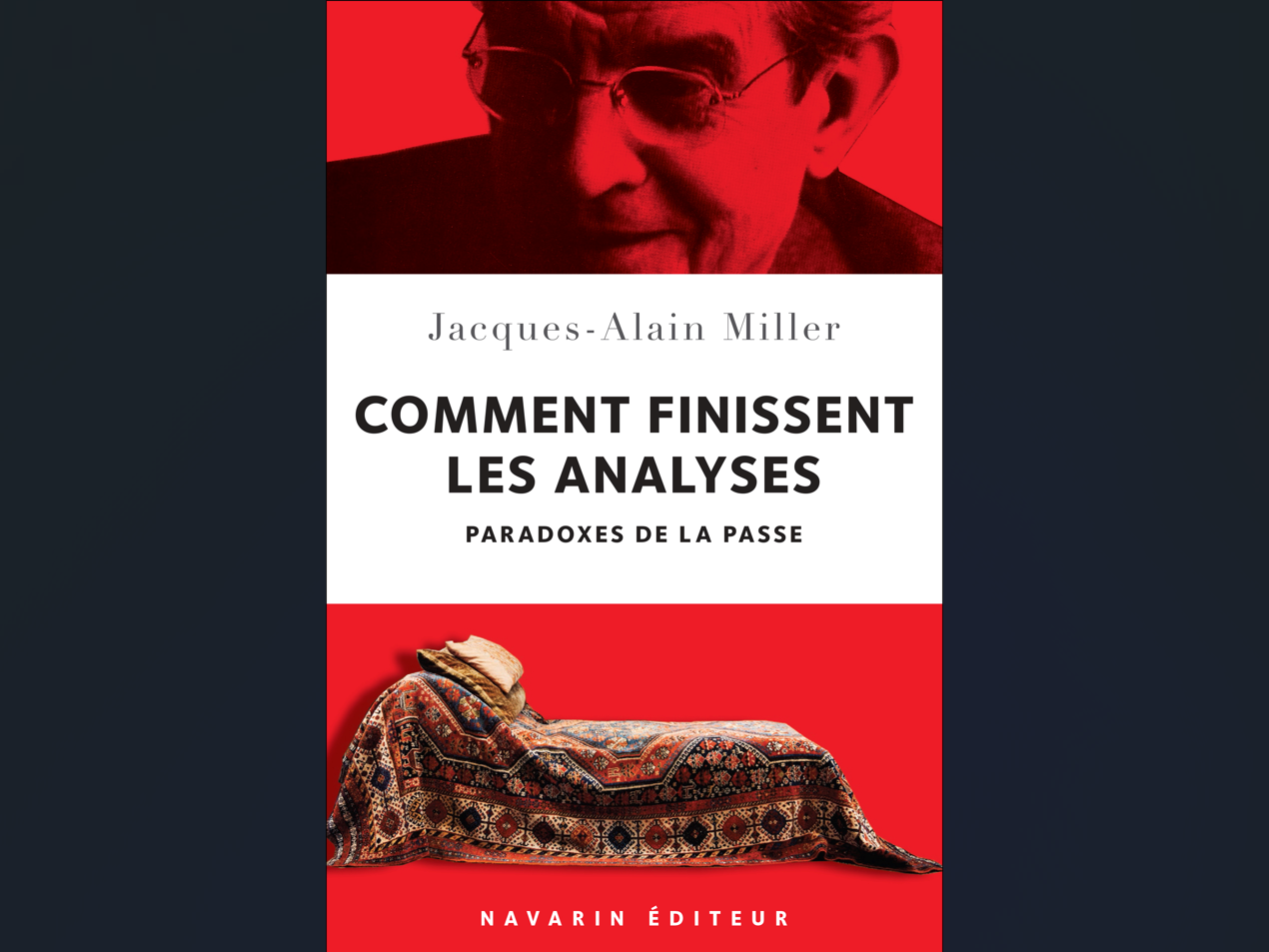

[1] Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L’éthique de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1986, p. 219.

[2] Virchow R., Virchow RC. Collected essays on public health and epidemiology. Vol 1. Rather LJ, rédacteur. Boston, MA : Science History Publications ; 1985, cité par L.C Low, N. Rajaram, « Virchow 2.0. et la promotion de la santé par les médecins », Can Fam Physician. 2020 Dec ; 66(12) : 887-890. Disponible en ligne.

[3] Freud S., « Psychologie des foules et analyse du moi », Essais de psychanalyse, Paris, éditions Payot, 2001, p. 137.

[4] Freud S., « Pourquoi la guerre ? », Résultats, idées, problèmes II, Paris, PUF, 1985, p. 211.