Logique du réseau

Interroger le statut de la vérité dans la modernité implique de nous référer aux réseaux sociaux, où la vérité apparaît multiple, faisant couple avec le mensonge, deux caractéristiques que nous retenons bien volontiers [*].

Ce terme de réseau, qui s’oppose à celui de hiérarchie [1], est du temps de l’Autre qui n’existe pas dont la logique se répercute à deux niveaux, rappelle Jacques-Alain Miller en 1996 : « Premièrement, pas de tout universel : on ne peut pas former l’espace fermé du “pour tout x”, et deuxièmement, il n’y a pas non plus l’ex-sistence du Un. » [2] Nous avons alors ce qu’il appelle le « pas-tout généralisé » [3], concluant qu’internet doit être appréhendé à partir de cette structure.

Donc d’un côté l’au-moins un, l’exception (dont la référence est le père), et en découle la hiérarchie ; de l’autre le pas d’exception, dit pas-tout, et nous avons la structure du réseau. Dire par ailleurs que cet ensemble ne se ferme pas, c’est indiquer qu’il s’inscrit dans la structure d’infini [4], rejetant la limite, ce qu’écrit, nous le savons, les deux quanteurs de la sexuation féminine [5]. C’est le pas-tout d’inconsistance « qui ne permet pas de former un tout pour dire ici il y a le vrai, ici il y a le faux » [6]. En somme, plus rien n’est sûr !

Suspicion généralisée

Apparaît alors une des conséquences de ce nouveau régime, que cette absence d’exception et de loi générale induit, à savoir le fait que « chacun qui se présente est suspect puisqu’on ne sait pas d’avance », et J.-A. Miller de conclure ainsi : « le pas-tout, c’est aussi la suspicion généralisée » [7]. Nous avons ici une des causes de la paranoïa ambiante dont est issu le fake. Il est intéressant alors de se souvenir de la différence qu’établissait Clérambault entre deux modes d’extension du délire, l’un en secteur, l’autre en réseau ; l’un renvoyant aux passionnels, l’autre aux interprétateurs pour lesquels ça ne reste pas confiné entre l’objet et le sujet, et où, au contraire, ça s’étend, ça tisse sa toile [8]…

Le discours analytique

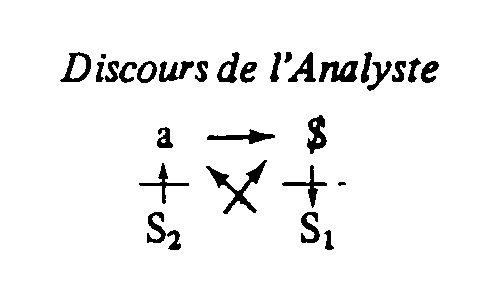

Il est également question d’interprétation et de vérité en psychanalyse. Abordons, dès lors, le discours analytique où la dimension de la vérité est convoquée, mais dans lequel elle a une place fixe (en bas à gauche) en ayant, d’une certaine façon, une fonction. S’y trouve l’élément savoir (S2) au-dessus duquel se trouve l’objet a, disons l’analyste. Ce savoir est donc posé sous la barre, sub-posé, d’où se déduit le terme de « supposé », essentiel au dispositif. Ce « savoir supposé » est attribué à la fois à l’analyste (la flèche monte) et au sujet lui-même ($), situé en haut à droite (flèche transversale). Se retrouve ici convoquée la logique du sujet supposé savoir, cause du transfert.

Résumons très simplement sa fonction : à supposer un savoir à l’Autre, qui ne répond pas, c’est le propre savoir (inconscient) [9] du sujet qui sera convoqué et qui va, progressivement, s’élaborer. Sur ce point, c’est l’envers du fonctionnement de Google qui répond « toujours, et tout de suite » [10]. Seulement, comme avec Google, il y a production de sens, car le langage « ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont trois, quatre, cinq, dix, vingt-cinq sens », dit Lacan en 1972, avant de conclure : « C’est ainsi que j’ai parlé du sujet supposé savoir. » [11]

En effet, une fois le mouvement interprétatif lancé, l’effet de signification enclenché, le sens est mobilisé et il s’agit alors de « faire vérité de ce qui a été » [12]. Nous parlons de découvertes, de révélations. Le signifiant binaire du savoir (S2) s’ajoute au S1. Ce S2 « ne cache pas en l’occurrence sa nature de délire » [13]. Sa « nature » uniquement, et sous transfert ! Et la vérité dont il s’agit ici, de l’ordre de l’effet, résulte d’une articulation. Bref, elle ne peut se dire toute. « C’est même par cet impossible, précise Lacan dans “Télévision”, que la vérité tient au réel » [14]. Ainsi le discours analytique est construit sur et autour d’un impossible, d’un réel – auquel la vérité se réfère, réel qui est à cerner, à démontrer [15]. Il n’est en rien neutralisé, ni dénié ou rejeté.

À cette fonction du sujet supposé savoir s’ajoute, par ailleurs, celle relative à l’objet a (situé au-dessus du S2), convoquant l’analyste (et son désir) en tant qu’il doit « faire semblant de l’objet petit a » [16]. Nous introduisons alors la dimension de la jouissance via le fantasme, qui, en analyse, doit se construire. C’est en touchant au registre des identifications (production des S1, en bas à droite), que nous touchons à la jouissance (au final, l’objet a s’isole, s’extrait) [17]. Le mode interprétatif qui y concourt se déduit de la ligne du bas du discours analytique où nous posons une double barre entre S2 et S1 indiquant la désarticulation de la chaîne ; à rebours du sens, et « reconduisant le sujet à l’opacité de sa jouissance » [18]. Éloge par conséquent de l’opacité, de l’indicible et du « non-sens » [19], envers de l’injonction de transparence promue par le discours du maître actuel.

Pour conclure

Nous avons évoqué l’importance de cette fonction du sujet supposé savoir afin de soutenir la machine interprétative, tout en rappelant qu’il s’agit, par ailleurs, de ramener le sujet vers l’ensemble des signifiants-maîtres « à partir de quoi il y a signification » [20]. Nous reconnaissons aussi l’opérativité du sens – ajoutons œdipien – pour « résoudre » la jouissance [21], pour la déchiffrer, tout en rappelant par ailleurs que demeure un point d’opacité rétif au sens [22].

Dit autrement, une disjonction entre vérité et jouissance, entre vrai et réel perdure, ce dernier – le réel – changeant d’ailleurs de statut dans le dernier Lacan, devenant un réel qui ne « se démontre pas, mais qui s’éprouve comme ce qui ne trompe pas » [23]. Dès lors, la formalisation du discours analytique rencontre une certaine limite et un nouveau mode d’interprétation semble requis.

Que l’on se réfère au réel comme impossible, duquel se déduit que la vérité ne peut pas toute se dire, ou au réel comme relié à rien, sans loi [24] – nous retrouvons notre pas-tout, et qui ment à passer à la vérité, dans tous les cas, c’est d’un bon usage du « mi-dire » [25] de la vérité auquel sera convié l’analysant. Notre « éthique de la vérité »[26] est une éthique du « Bien-dire » [27] et de la responsabilité du sujet ; un bien-dire sur sa jouissance propre et sur sa « vérité menteuse » [28] ; orientation strictement inverse de celle consistant à traquer et à dénoncer la jouissance mauvaise de l’Autre.

[*] Texte prononcé lors de la journée « Question d’École. Le Fake », le 23 janvier 2021, en visioconférence.

[1] Cf. Miller J.-A., in Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, texte établi par J.-A. Miller, Paris, La Martinière/Le Champ freudien, 2013, quatrième de couverture.

[2] Miller J.-A., in Miller J.-A. & Laurent É., « L’orientation lacanienne. L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 4 décembre 1996, inédit.

[3] Ibid.

[4] Cf. Miller J.-A., « Un répartitoire sexuel », La Cause freudienne, n°40, janvier 1999, p. 15.

[5] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 73-82.

[6] Miller J.-A., « Un répartitoire sexuel », op. cit., p. 16.

[7] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Pièces détachées », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 6 avril 2005, inédit.

[8] C’est ce que nous dit Lacan en 1946 alors qu’il rappelle son intérêt pour le cas Aimée (dans sa thèse de 1932). Je le cite : « Et revenant à ma connaissance paranoïaque, j’essayais de concevoir la structure en réseau, les relations de participation, les perspectives en enfilade, le palais des mirages, qui règnent dans les limbes de ce monde que l’Œdipe fait sombrer dans l’oubli. » Lacan J., « Propos sur la causalité psychique », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 184.

[9] Nous posons ici une équivalence entre inconscient et savoir (l’inconscient est défini à partir du savoir). Cf. Lacan J., « Radiophonie », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 425.

[10] Miller J.-A., « Google », La Cause du désir, n°97, novembre 2017, p. 77, disponible sur internet.

[11] Lacan J., « Conférence de Louvain », La Cause du désir, n°96, juin 2017, p. 13, disponible sur internet.

[12] Miller J.-A., « La vérité fait couple avec le sens », La Cause du désir, n°92, mars 2016, p. 85, disponible sur internet. En italique dans le texte.

[13] Miller J.-A., « L’interprétation à l’envers », La Cause freudienne, n°32, février 1996, p. 11. Il ajoute juste après : « On dit très bien – le délire d’interprétation ». Et, page 13, il précise que ce délire est « au service du Nom-du-Père ».

[14] Lacan J., « Télévision », Autres écrits, op. cit., p. 509.

[15] Cf. Lacan J., « Radiophonie », op. cit., p. 408. Texte où Lacan précise que « l’impossible, c’est le réel », p. 431.

[16] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 124. En italique dans le texte.

[17] Cf. Miller J.-A., « Nous sommes tous ventriloques », Filum, n°8/9, décembre 1996, p. 25.

[18] Miller J.-A., « L’interprétation à l’envers », op. cit. Dans son cours « Choses de finesse… », J.-A. Miller évoque le fait de « reconduire le sujet aux éléments absolus de son existence contingente » (Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Choses de finesse en psychanalyse », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 10 décembre, inédit).

[19] Terme qui revient très souvent dans Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse (texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1973), afin de caractériser le « signifiant primordial ».

[20] Miller J.-A., « Le sinthome, un mixte de symptôme et fantasme », La Cause freudienne, n°39, mai 1998, p. 11.

[21] Cf. Lacan J., « Joyce le symptôme », Autres écrits, op. cit., p. 570.

[22] Bref, nous qualifions le sujet supposé savoir de fiction et le Nom-du-Père d’instrument, de semblant, afin de pointer, dans le même temps, leur nécessité et leur limite.

[23] Miller J.-A., « La vérité fait couple avec le sens », op. cit., p. 93.

[24] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, op. cit., p. 123 & p. 137.

[25] Lacan J, « Préface à une thèse », Autres écrits, op. cit., p. 394.

[26] Formulation de Laurent Dupont dans son argument : « Argument à “Question d’École. Le Fake” », disponible sur internet.

[27] Cf. Lacan J., « Télévision », op. cit., p. 541.

[28] Lacan J., « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », Autres écrits, op. cit., p. 573.