La nuit des rois de William Shakespeare est montée par Thomas Ostermeier à la Comédie Française, du 22 septembre au 28 février 2019, d’après une nouvelle traduction d’Olivier Cadiot. Si Umberto Eco écrivait que traduire n’est jamais dire la même chose, mais « presque », c’était pour mieux interroger cette marge infime qui sépare l’interprétation de « la chose qu’un texte veut transmettre »[1]. Jusqu’où cette marge est-elle extensible ? Un texte d’Éric Laurent « Feste-le-psy, l’incorruptible corrupteur de mots »[2], sur les passions shakespeariennes et la fonction du fool dans La nuit des rois invite à s’interroger.

Quelques mots de l’intrigue : Viola et son frère Sébastien, deux jeunes gens nés nobles, ont fait naufrage en Illyrie, pays où règne le duc Orsino. Viola, ignorant si son frère s’est noyé, entre au service du duc, en se faisant passer pour un homme. Devenue Césario, elle est missionnée par le duc auprès de la comtesse, mais celle-ci, elle même inconsolable de la mort de son propre frère, est sourde aux déclarations d’amour du Duc. Pourtant, elle tombe éperdument amoureuse de son ambassadeur, Césario ou Viola, travestie en homme. À la fin de la pièce, après de multiples péripéties, chacune et chacun retrouve son identité et un partenaire de l’autre sexe. Shakespeare, selon Thomas Ostermeier, « décide de refermer cette boîte qui est trop troublante et de reconstruire des identités sexuelles normatives. Mais il montre bien que, même à ce moment, c’est un choix et donc une construction »[3].

Il y a, en effet, une dimension troublante dans La nuit des rois qui s’intitule en anglais Twelfth Night, Or what you will. Ce nom évoque la douzième nuit après Noël, la dernière d’une période carnavalesque où s’inaugure, durant le temps de la fête, un renversement de l’ordre social, nuit où s’effacent les frontières entre les statuts, le féminin, le masculin. Les spectateurs sont, eux aussi, invités à goûter aux joies festives des bacchanales. Dans la pièce, plusieurs personnages oeuvrent à la bascule de la réalité dans cette dimension dionysiaque et parmi eux, le fou, Feste.

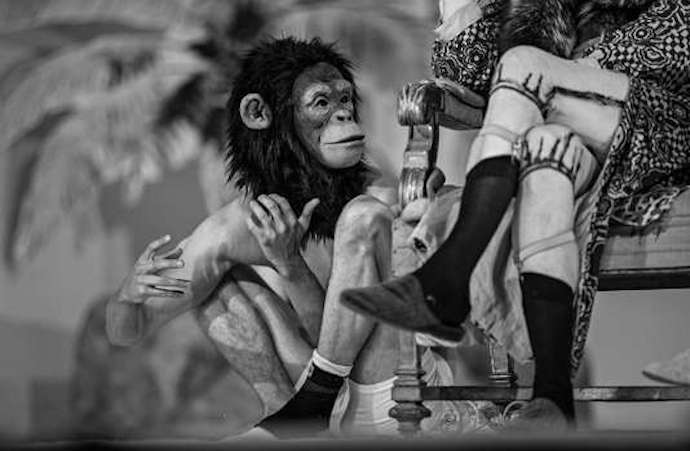

Thomas Ostermeier l’évoque dans le livret de présentation de la pièce et lui donne une fonction spécifique : c’est un « empoisonneur de mots professionnel » qui « déplore ou célèbre […] l’histoire d’une décomposition du langage, de la perception des genres et de l’idée que nous nous faisons de l’amour »[4]. « Empoisonneur de mots » est un terme choisi par Olivier Cadiot pour traduire « Corrupter of words »[5] extrait d’un dialogue entre Feste et Viola au début de l’acte III. Empoisonner les mots, n’est-ce pas les rendre toxiques ? Une opération qui participe sans doute de ce que Tomas Ostermeier appelle « une décomposition du langage », ce que l’on saisit comme un dévoilement de la face mensongère de la langue commune visant une chute des semblants et une révélation de la comédie des genres. Les acteurs, déambulant très déshabillés dans la pièce, s’emploient, en effet, avec brio à faire monter sur scène un univers de jouissance qui déborde la question de l’identité homme/femme. Sir Andrew ressemble à Iggy pop et l’on découvre des strings masculins nous faisant, sans doute, entrevoir l’univers des clubs hots des quartiers gays.

L’on peut supposer que Thomas Ostermeier a éprouvé une certaine jubilation à créer cette nuit des rois en français, autorisé par l’institution elle-même à porter un coup de griffe à ses idéaux : « rhabillant la Comédie Française pour mieux déshabiller les acteurs », s’amusent les critiques[6]. Ce show intense happe le spectateur, d’autant que les acteurs sont excellents et que le metteur en scène a su obtenir beaucoup d’eux.

Pourtant, curieusement, en dépit de ce tumulte, la mise en scène semble manquer de force. N’est-ce pas lié à ceci que traducteur et metteur en scène s’acharnent à arracher une vérité ultime à la langue de Shakespeare ?

Une langue dont l’or distille le mystère des choses pour mieux faire entrevoir le miroitement du monde et ses artifices. Cette position est précisément incarnée par le fool, comme le montre Éric Laurent dans son article qui nous introduit à la subtilité subversive de ce personnage[7]. Dans ce texte, l’auteur se réfère à la première traduction du mot « corrupter » et nous en fait saisir le poids : « Le fool shakespearien se sert de toutes les ressources du langage et de ses équivoques pour faire apparaître les passions dans lesquelles chacun se perd. Il se qualifie lui-même de « corrupteur de mots »[8]. Si l’on constate une proximité sémantique entre « empoisonneur » et « corrupteur », car il est question dans les deux cas de changer l’état d’un produit en le gâtant, l’écart entre les deux termes pourrait se révéler un gouffre. Car le corrupteur n’intoxique pas mais altère, ce qui signifie ici qu’il manie le signifiant pour en laisser entrevoir la jouissance et parfois la jouissance mauvaise : « Il y a toutes sortes de passions dans La nuit des rois : la dépression, le deuil pathologique, l’amour oblatif suicidaire, le narcisse aveuglé par l’amour, les miroitements des franges de l’identité sexuelle, les vertiges du miroir. Les ressources de l’équivoque des énoncés n’y suffisent pas. Le fool est aussi praticien des subtilités de l’acte de langage, particulièrement interrogé dans les époques de guerres de religion »[9]. Feste, en effet, « rencontre tous les personnages. Sa folie comme celle d’Érasme “brille en tous lieux”. D’abord, chez la riche comtesse Olivia, à la cour de laquelle il est attaché. Plongée dans une dépression, dans le deuil impossible de son frère, elle ne veut plus du fou : “Plus de fol ici : qu’on l’emmène”. Feste répond : “emmenez madame”. Sommé de s’expliquer, il démontre la folie du deuil de son interlocutrice, au moyen de ses facéties. Juste assez pour conclure : “D’autant plus folle de mener deuil sur l’âme de votre frère, qui est au ciel… emmenez la folle, messieurs” » Puis, « il s’adresse au carnavalesque bachique cortège des parents et prétendants qui entourent Olivia, se rend au chevet du duc Orsino, rencontre Viola et l’intendant Malvolio… »

Feste « corrupteur de mots » opère, un peu comme un psychanalyste avant l’heure, relève Éric Laurent, car son intérêt « se porte, lui aussi, sur le grain de folie propre à chacun ». Il « fait mouche »[10] auprès de ses interlocuteurs et réclame son dû pour ça. Shakespeare, avec le personnage du fool, sème le désordre dans les identités y compris sexuelles en subvertissant la langue en douce. Sans doute le minuscule écart qu’il convient d’introduire avec cette nouvelle traduction se trouve-t-il ici.

[1] Eco U., Dire presque la même chose, expériences de traduction, Paris, le livre de poche, 2017, pp. 8 et 9.

[2] Laurent É, « Feste-le-psy, l’incorruptible corrupteur de mots », Élucidation, n°10, Verdier, 2003.

[3] Ostermeier T., « Shakespeare pose la question du genre », Le Monde, 21septembre 2018, lemonde. fr.

[4] Ostermeier T., « La nuit des rois ou tout ce que vous voulez », livret de la pièce, p. 10.

[5] Cf. « I am, indeed, not her fool, but her corrupter of words », Shakespeare W., « La nuit des rois », Oeuvres Complètes, tome VI, Comédies, Gallimard, Paris, nrf, 2016, p. 818.

[6] « La Dispute », France Culture, le 8 octobre 2018.

[7] Laurent É., « Feste-le-psy, l’incorruptible corrupteur de mots », op. cit., 2003.

[8] Ibid. (l’auteur se réfère à la traduction d’Henri Fluchère qui fait référence à l’édition de La Pléiade)

[9] Ibid.

[10] Ibid.