L’analyste interprète

Au début de la cure il peut être utile d’introduire l’analysant au discours analytique. Les interprétations sont alors une façon « d’exposer » le savoir de l’analyste, de faire la preuve qu’il sait entendre et lire le discours de l’analysant, ce qui l’institue en tant que sujet-supposé-savoir. Cela est proche de ce que Freud appelait attendre l’instauration du transfert pour commencer à interpréter. Il est question de l’investissement libidinal dans la relation analytique. Mais Lacan prend dans le Séminaire XI le contre-pied de cette affirmation et fait remarquer que le transfert en tant qu’obstacle est plutôt du côté de la fermeture de l’inconscient. Cet obstacle consiste plus précisément à faire appel à la « partie saine du sujet » [1] pour analyser le transfert, le « résoudre », alors que, justement, « c’est elle qui ferme la porte ». Mais « Il n’y a pas de résistance de la part du sujet » [2], nous dit Lacan ; « la belle avec qui on veut parler est là derrière, qui ne demande qu’à les rouvrir, les volets. C’est bien pour ça que c’est à ce moment que l’interprétation devient décisive, car c’est à la belle qu’on a à s’adresser » [3]. Il n’y a donc de résistance que de l’analyste [4], et si celui-ci au contraire « en appelle à la réouverture du volet », le discours de l’Autre qu’est l’inconscient, peut se réaliser. L’inconscient n’est « pas au-delà de la fermeture, il est au dehors » nous indique Lacan. Il a une position extime, comme l’objet a, ou bien pour le dire comme Freud il est « une terre étrangère à l’intérieur de soi » [5].

L’inconscient interprète [6]

Si c’est l’inconscient qui interprète, alors cela peut être l’absence d’interprétation de l’analyste, un non-savoir mis en action, qui permet à l’interprétation de l’analysant de se produire. C’est en quelque sorte une non-interprétation qui produit alors l’interprétation. Cela peut être un simple silence, un geste… Cette absence de signifiants est propice, pour l’analyste, à se faire semblant d’objet a, c’est-à-dire une négativité active qui suscite une réponse de l’inconscient.

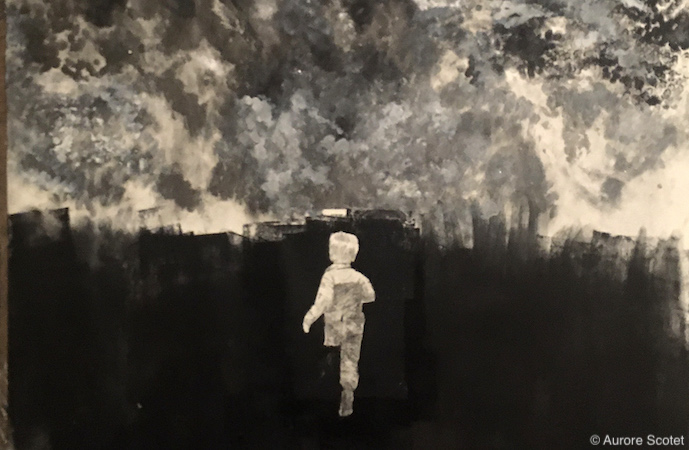

C’est ce qui s’est passé pour Anna qui laisse échapper un matin à son mari « si tu pars, ce soir je ne serai plus là ». Elle ne comprend pas ce que cela signifie, ni pourquoi elle l’a dit. C’est une phrase qui lui est étrangère. C’est un S1 sans S2 et aussi bien un S1 sans sujet. L’entourage et le médecin l’entendent comme une envie suicidaire ou bien de séparation. Mais Anna récuse ces interprétations : elle n’a aucune envie de mourir ni de se séparer de son mari. C’est une énigme. Alors qu’elle habite maintenant loin, elle se décide à retourner voir l’analyste. Celui-ci souligne l’importance de la phrase : il n’est pas possible de faire comme si elle ne l’avait pas prononcée, mais n’en interprète pas le sens. Anna repart contrariée : alors qu’elle venait trouver un apaisement, elle repart angoissée. Mais sur le retour un souvenir lui revient : celui d’un avortement traumatisant, qu’elle avait affronté seule, où elle était restée longuement en suspens, fascinée, devant le haricot contenant l’œuf expulsé. « La mort était rentrée en moi ». À la séance suivante, elle a retrouvé son entrain et fait de cet épisode la cause de sa dépression. C’est son inconscient qui aura interprété le « ce soir je ne serai plus là » d’une façon inattendue, en le rattachant à l’épisode refoulé.

Jérôme Lecaux

__________________________

[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1973, p. 119.

[2] Lacan J., Le Séminaire, livre II, Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1978, p. 266 : « Il n’y a pas de résistance de la part du sujet. ».

[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, op. cit., p. 119.

[4] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre II, Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, op. cit., p. 267 : « Il n’y a qu’une seule résistance, c’est la résistance de l’analyste. L’analyste résiste quand il ne comprend pas à quoi il a affaire. »

[5] Cf. Freud S., « XXXIᵉ Conférence. La décomposition de la personnalité psychique », Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Paris, Folio essais Gallimard, 1989, p.80. Traduction par l’auteur de : « das Verdrängte ist aber für das Ich Ausland, inneres Ausland ». C’est à proprement parler du « refoulé » dont il s’agit.

[6] Miller J.-A., « L’interprétation à l’envers », La Cause freudienne, nº32, février 1996, p. 10.