« il y a des mots qui portent …» [1]

« Le Maître à qui revient l’oracle, celui de Delphes, ne parle ni ne cache, mais fait signe » [2]. Ce trait d’Héraclite est un des quelques fragments qui diffusent encore de nos jours leur obscure clarté depuis l’ancien monde de la Grèce classique. Plutarque, qui rapporte cette parole prononcée plus de cinq siècles avant lui, a été longtemps prêtre du temple d’Apollon, à Delphes. Il a tenté pendant plusieurs décennies de restaurer l’importance politique que ce sanctuaire avait perdue au fil des siècles. Mais dans l’antiquité Romaine, Apollon n’était plus celui qui commandait, il était le maître d’hier. Son surnom, « Loxias » – qui signifie « l’Oblique » – renvoie directement à ses formulations équivoques. Revenait à celui qui consultait l’oracle de les interpréter. C’est cette voie qu’indique Lacan, l’interprétation analytique doit rester du même niveau que « le tranchant de l’énonciation de l’oracle » [3].

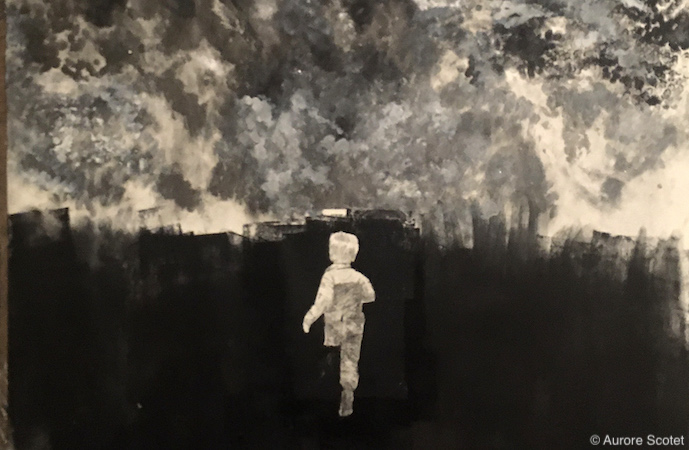

Les mots qui portent, soutiennent, ou blessent, tracent tôt leur marque. En donnant une signification au petit d’homme qui choit dans le monde, le désir de la mère l’interprète et leste son sentiment d’existence. Ce désir sera interprété à son tour par l’intervention de ce qui l’amène à désirer ailleurs qu’au lieu de son enfant. Ce deuxième détour par la métaphore arrimera ce sujet au langage. D’être interprété puis interprétant donnera au sujet le goût du sens, jusqu’à devenir addict de ce moyen de se défendre contre le réel. Mais cette voie du sens est aussi celle qui peut installer le sujet dans l’expérience analytique, par goût du déchiffrage. Elle a donc toute sa valeur. Inventé par Freud pour la traduction des rêves, puis étendu aux autres formations de l’inconscient, ce déchiffrage fait l’interprétation traduction. Cette possibilité d’interprétation de la parole de l’Autre est nécessaire pour l’analyse.

L’interprétation lacanienne indique l’impossible et singulièrement le non-rapport sexuel, « elle lit ce-qui-ne-peut-pas-se-dire » [4]. L’analyste pointe le réel. Par le signe, il touche au plus près du référent qu’est le réel, à l’envers du sens. Lacan trouvera dans son dernier enseignement comment forcer l’accès à un au-delà du sens, pour ne pas arrêter l’interprétation dès la découverte du « sens sexuel de ce message chiffré inconscient » [5]. Il fera équivaloir l’interprétation à l’acte de la coupure.

L’envers [6] de l’interprétation traduction sera donc l’interprétation asémantique. Ce que dit l’analyste fait coupure en jouant sur la matière sonore équivoque. La fonction poétique permet ce forçage propre à faire résonner autre chose que le sens. Elle « révèle que le langage n’est pas signification, mais résonance, et met en valeur la matière qui, dans le son, excède le sens » [7]. Pierre Malengreau explore cette voie avec précision, nous conduisant à lire Lacan avec le poète et écrivain Francis Ponge. Son recours à la réson permet de « passer d’une pratique orientée vers le réel à une pratique orientée par le réel » [8], où « les mots qui portent » [9] résonnent avec la façon dont se nouent pour chacun la parole et le corps, la chair et le verbe, pour faire jouissance.

Philippe Giovanelli

________________________

[1] Lacan J., « Le phénomène lacanien », Conférence prononcée au centre universitaire méditerranéen de Nice, le 30 novembre 1974, texte établi par J.-A. Miller, tiré à part des Cahiers cliniques de Nice, n°1, juin 1998, p. 17. Voir également Essaim, n°35, 2015/2, p. 143-158 consultable sur https://www.cairn.info/revue-essaim-2015-2-page-143.htm?try_download=1#no1

[2] Munier R., Les Fragments d’Héraclite, Saint-Clément, Fata Morgana, 2021, p. 59.

[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2006, p. 13.

[4] Miller J.-A., « Le mot qui blesse », La Cause freudienne, n°72, novembre 2009, p. 136.

[5] Cf. ibid., p. 135.

[6] Cf. Miller J.-A., « L’interprétation à l’envers », La Cause freudienne, n°32, janvier 1996, p. 9-13.

[7] Laurent É., « L’interprétation : de l’écoute à l’écrit », La Cause du désir, n°108, juillet 2021, p. 59.

[8] Malengreau P., L’interprétation à l’œuvre. Lire Lacan avec Ponge, Bruxelles, La Lettre volée, 2017, p. 112.

[9] Lacan J., « Le phénomène lacanien », op. cit., p. 17.