Face à l’impossible, l’expérience de la conversation

Certains élèves qui vivent à l’école l’utilisent souvent comme une scène du monde où ils se donnent à voir et se font entendre de façon si particulière qu’on les qualifie d’insupportables ou ayant des troubles du comportement. Ils font surtout entendre, au-delà de leur comportement, leurs voix, souvent dans leur langue si vive, et difficile à s’inscrire dans la langue de l’école. Ils viennent de milieux sociaux variés et font sonner leurs langues, pas toujours en accord avec celle que l’on serait en droit d’attendre et d’entendre à l’école. Et pourtant pour certains c’est ainsi qu’ils parlent non sans faire entendre une langue en souffrance. C’est cette même langue vivante mais en souffrance et à court d’arguments qui les pousse à court-circuiter la relation à l’Autre et à utiliser, de façon immédiate, la voie du corps et de son agitation pour se faire remarquer et distinguer. Ils sont souvent d’ailleurs de façon paradoxale irrespectueux tout en réclamant le respect. Comment alors leur répondre ?

Freud a souvent dit qu’il y a trois professions impossibles[1]: gouverner, éduquer, analyser, sur lesquelles Jacques Lacan est souvent revenu ; on peut aussi ajouter la voie ouverte par J. Lacan, celle de « faire désirer »[2]. C’est en tenant compte de cet impossible que nous avons créé dans les écoles des lieux de conversations[3].

Ainsi, chacun dans leur domaine, certains professeurs ne se résignent pas et le font savoir, s’ils ont la chance de pouvoir en parler. Ils inventent des solutions que les programmes établis n’ont pas souhaité mettre en place, et qui répondent souvent par des mots simples aux troubles ou symptômes dans lesquels certains élèves s’enferment. Certains professeurs essayent de contrer cet impossible par l’invention, par la prise en compte des sujets, en faisant de cet impossible non pas une impasse mais un point d’appui, comme un levier, pour remettre en mouvement un désir. Ce désir, c’est le petit détour qui subvertit le discours enseignant.

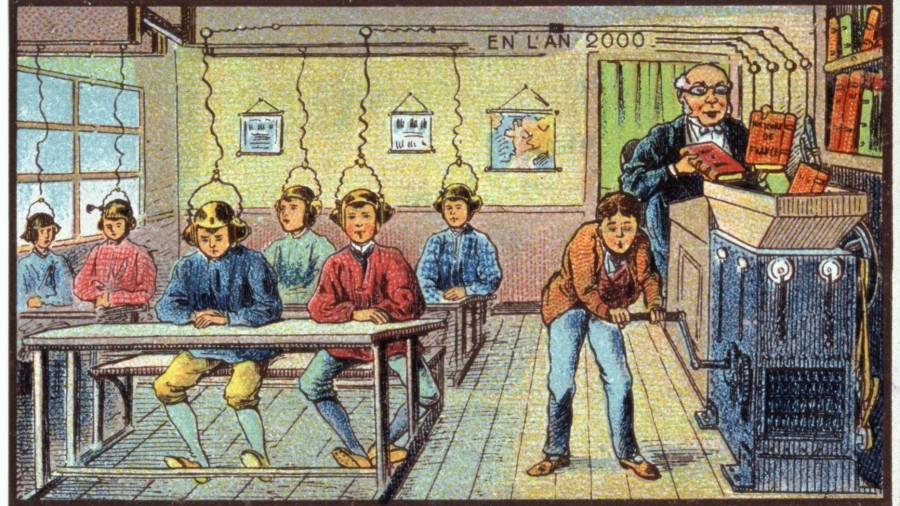

Aujourd’hui l’école, dans ce moment de la révolution du monde numérique, se trouve face à des enjeux fondamentaux. Du côté des élèves : les rendre plus présents aux professeurs dans ce moment de rencontre avec la transmission du savoir, et aussi les rendre plus responsables dans ce lieu de construction de la vie qu’est l’école. Du côté des professeurs les rendre aussi plus présents dans leur désir de transmission et d’inventions.

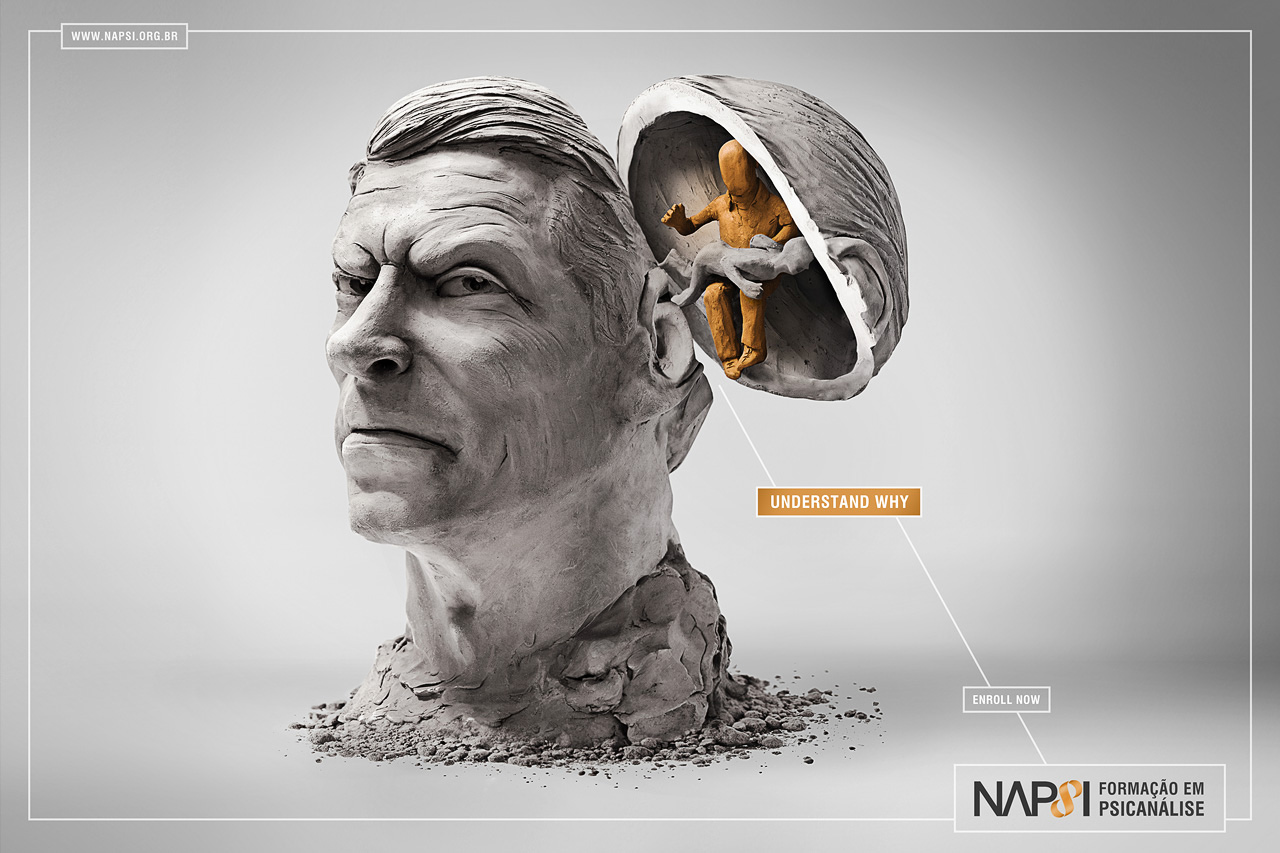

Ce que je nomme La vraie vie à l’école doit prendre en compte cet apport de la psychanalyse : s’orienter – non pas à partir de l’identification – toujours trop idéalisant, de ne vouloir produire que du bon élève, mais à partir de ce qu’il peut y avoir du « peu réjouissant », de ce qui ne va pas, là où se laisse entendre la mise en jeu de la dimension de la pulsion et de l’objet.

À l’heure actuelle, l’enseignant ne peut plus se ranger sous le seul signifiant de vouloir suivre son programme à l’aveugle avec la seule exigence de la bonne évaluation. À méconnaître les traits subjectifs particuliers d’un tel, à vouloir trop le traiter comme les autres, on renforce son auto-exclusion contre tous. Le maître a les moyens, à condition de ne pas les méconnaître, de rétablir des distinctions subjectives qui produisent pour le sujet un effet anti-ségrégatif. C’est ce qui se vérifie dans les nombreuses conversations : savoir ne pas négliger la vérité de la dimension pulsionnelle, du fait justement de la chute des idéaux, culturels et sociaux, qui soutenaient auparavant le sujet dans sa présence au monde. C’est une des façons de dire oui au symptôme inclus dans ce peu réjouissant.

Ces conversations produisent aussi le « desserrage des identifications »[4] dans lesquelles on peut enfermer l’élève en échec ; c’est une façon de dire non à la place qu’il entend occuper en faisant un mauvaise usage de son symptôme.

Ainsi on introduit du jeu dans la vie identificatoire du sujet : il n’est pas que ce mauvais élève, qui souvent en rajoute en se présentifiant comme nul, comme un zéro. Ce mauvais usage de son symptôme produit la peur de certains élèves : peur de ne pas comprendre, peur de ne pas répondre juste, peur d’avoir une mauvaise note, peur de passer pour un crétin… C’est l’ennemi principal !

La peur ou le stress de l’élève gangrène tout. Elle engendre la honte qui produit le retrait sur soi ou l’humiliation ou encore la soumission, produisant à leur tour la violence sur l’autre – sur le bon élève ou sur le professeur, par exemple. Elle devient très vite aussi la peur du professeur lui-même. « Les collègues vont voir que je ne réussis pas, je ne serai jamais un bon prof » mais aussi la peur des parents « qu’est-ce que notre enfant va devenir ? » La peur enferme et isole l’élève mais aussi le professeur, chacun dans son propre réel.

Dès lors, il s’agit de dédramatiser l’ignorance pour s’ouvrir à l’école de L’expérience de l’Autre, les grandes portes à la connaissance. Il semble qu’au-delà d’un savoir-faire transmissible, universel, qui vaut pour tous, certains professeurs témoignent dans mon livre d’un « savoir-y-faire » avec cet élève qui, débordé par son symptôme, arrive à l’incarner dans la classe.

On doit pouvoir dire « oui » à cette dimension vivante du sujet tout en disant « non » à ce qui le déborde comme élève.

La conversation du banquet d’Athènes sur l’école

Philippe Meirieu pédagogue : « Ce n’est pas, ici, la bonne volonté, ni même la – volonté bonne – des professeurs qui est en cause, c’est l’écart qui se développe sans cesse entre la réalité concrète de la vie des adolescents et les savoirs scolaires. »[5] Face à un monde qui n’a pas toujours su se rendre responsable de ce qu’il offrait à ses enfants, qui ne sait plus que leur promettre ni même quel futur leur proposer, les adolescents s’enferment dans leurs questions et dans une langue qui souvent les plonge dans une insécurité langagière par laquelle ils « se fabriquent une vie mentale qui, quoique douloureuse, leur sert de refuge. » Ils souffrent de ce qu’ils vivent et ne parviennent plus à vivre qu’en souffrant. Beaucoup se trouvent assignés à une place qui les contraint à se nier eux-mêmes alors qu’ils sont en pleine mutation. Meirieu se demande si le collège pour les adolescents est encore un lieu possible et si oui comment le concevoir ? [6] Il invite à apprendre à réinscrire les savoirs scolaires dans leur perspective anthropologique. « Quelles sont les questions fondatrices qui gisent là, entre les plis des ouvrages savants et au milieu des énoncés de programme ? En quoi les savoirs élaborés par les hommes tout au long de leur histoire ont-ils été, pour eux, des outils d’émancipation ? Qu’y a-t-il encore de vivant là-dedans qui puisse les concerner ? On voit les progrès qu’il nous reste à faire : pour faire de la vie avec de la mort… quand les adolescents croient que l’école ne sait faire que le contraire. Pour prendre au sérieux « la culture jeune » et y débusquer les interrogations auxquelles notre culture savante peut faire écho. »

Le philosophe Jean-Luc Nancy indique l’importance de la distinction des lieux, et la nécessité d’éclairer ce qu’est un lieu d’instruction. Ce lieu qui met en place et en ordre l’acquisition d’un savoir.[7] Mais, précise-t-il, « un lieu d’instruction ne peut être vraiment instruit que s’il s’ordonne au trait commun du savoir, et s’il sait, par conséquent, qu’il n’y a pas en toute rigueur de savoir pour un seul. Ni de savoir par un seul. »

Bien sur que le lieu d’instruction n’est pas un lieu de vie au sens courant qu’on donne à cette expression. On sait bien qu’au contraire, on a tout fait pour qu’il soit séparé de « la vie ». La « classe » précise Jean-Luc Nancy indique encore la mise en ordre, la « discipline » dans le double sens « de champ déterminé du savoir et de rigueur requise par l’exercice de l’acquisition. » Si le lieu de la classe doit être détourné de « la vie », l’idée de mon livre est de mettre en évidence que, si le fait que « la vie » pénètre en ces lieux est contradictoire avec l’enseignement, il importe de faire entendre que la classe est pourtant le lieu où doit se jouer, voire se théâtraliser un jeu de la vie de l’esprit.

ll s’agit de l’instruction mais aussi de l’éducation. Educere, c’est conduire au-dehors, soit faire sortir d’un état pour ouvrir « la voie d’une sortie indéfinie. » Jean-Luc Nancy propose que si l’instruction peut avoir au moins un terme raisonnable, mesuré à l’efficience, l’éducation elle, ne le peut pas. « Être éduqué, c’est ne pas cesser de l’être à nouveau, de sortir de ce qui a pu s’établir comme acquis. Cela se passe d’emblée et sans cesse, non dans le lieu, mais dans la distinction des lieux. » C’est ce qui oriente aussi le livre, soit d’un lieu, en distinguer ou en discerner un autre, vers lequel quitter le premier, afin que le mouvement de la vie trouve son chemin. C’est là le lieu de l’exercice d’un amour de savoir, où le désir constitue lui-même le savoir. Ne serait-ce pas là en soi « une pédagogie, une interminable conduite de l’enfance hors d’elle-même »[8]? L’éducation ne doit-elle pas s’éduquer elle-même au savoir, de ce que ce savoir lui-même est la voie de la vie de son propre désir, soit une école de la vraie vie du désir d’apprendre ?

Extraits de la conférence prononcée à Athènes le 20 mai 2O16.

[1] Freud S, Préface au livre d’August Aichhorn, Jeunes en souffrance ; Psychanalyse et éducation spécialisée, cf. traduction de F. Cambon dans le livre La vraie vie à l’école de P.Lacadée, éditions Michèle, Paris, 2013.

[2] Comme l’indique si bien Noëlle De Smet dans son livre Au front des classes.

[3] Bourineau Marianne, Henri Catherine, Baliki Céline, De Smet Noëlle, et bien d’autres que nous avons rencontrés dans les conversations du CIEN, ou dont nous avons lu les livres.

[4] Laurent É., Actes du IIIe Colloque du CIEN.

[5] Meirieu P., » L’adolescent au collège, est-ce possible ? », in La vraie vie à l’école, Lacadée P., chapitre 13, p. 165.

[6] Meirieu P., ibid, p. 82.

[7] Nancy J.-L., » Distinction des lieux », in La vraie vie à l’école, Lacadée P., chapitre 14, p. 181.

[8] Nancy, J-L., ibid, p. 191. .