« Je suis un débile émotionnel »

Kévin, vingt-huit ans, s’adresse au CPCT après avoir ciblé deux problèmes qu’il qualifie d’irrationnels et dont il voudrait se défaire.

Il est actuellement doctorant en informatique, il rédige une thèse en intelligence artificielle. Il travaille à la mise au point d’un logiciel qui viendrait modéliser les relations interpersonnelles en entreprise, afin d’en analyser les dysfonctionnements et de proposer des solutions d’amélioration de la qualité de vie au travail.

La demande : deux symptômes à éradiquer

Il en fera un exposé très clair, non subjectivé, sans l’affect de l’angoisse.

« Je ne supporte pas les bruits de bouche ».

Les bruits émis par la bouche de l’autre en train de manger lui sont insupportables. Il ressent alors une irritation et une colère. Le phénomène a débuté vers l’âge de seize ans, par les bruits de bouche du père qui mangeait avec plaisir. Le phénomène s’est rapidement étendu à tout l’entourage et s’est enrichi d’une manière plus générale du bruit émis par le corps de l’autre : la respiration de sa petite amie lorsqu’elle dort, les bruits du clavier d’ordinateur causés par un autre doctorant qui partage son bureau.

Il reconnait avec finesse qu’il n’a, à sa disposition, que des conduites d’évitement : boules Quies et casque sur les oreilles.

« Je suis un débile émotionnel. »

Il résume par cette formule condensée son rapport à l’autre féminin. Il vit dans l’inquiétude quasi permanente que sa compagne le trompe, lui mente, le trahisse. L’image que l’autre lui renvoie est-elle fiable ? Ainsi, il épie, dans une tentative de décodage sans limite les attitudes corporelles de sa petite amie qui viendraient trahir la vérité de son discours.

Pourtant, cette jeune femme qu’il fréquente depuis deux ans est, à ses yeux, exceptionnelle. Elle s’évertue en effet à faire le moins de bruit possible en mangeant et à l’assurer inlassablement de son amour et de sa fidélité. Il constate néanmoins qu’il remet toujours en place les mêmes schémas de suspicion.

Si au fil des séances il ne témoignera d’aucune réticence à déplier ses symptômes, à aucun moment il ne manifestera le désir d’en savoir quelque chose.

Deux symptômes à l’état brut illustrés par deux rêves, non pris dans le discours associatif :

- Un rêve d’angoisse itératif :

Il dort dans une chambre, dans le noir complet. Il sent une présence, à priori humaine, menaçante. Mais il est comme paralysé, n’arrive ni à bouger ni à parler, ni à se réveiller pour se défendre.

- Un rêve récurrent en lien à sa jalousie :

Il est le témoin direct de la tromperie. Sa copine et un autre homme n’éprouvent aucune gêne à être découverts comme si tout cela était normal. « Et moi je reste comme un con. »

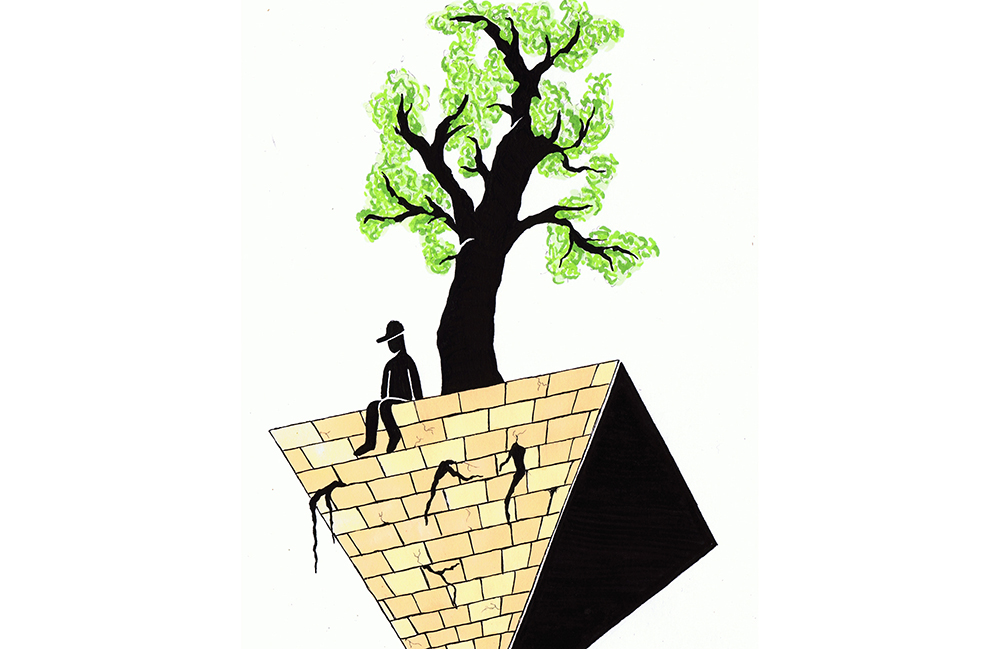

Un corps énigmatique

Le corps de l’autre semble surgir comme un réel, un réel insupportable témoin du vivant. Un autre trop présent qui respire, émet des bruits de bouche, agite ses doigts sur un clavier. Un corps robotisé, sans discours qui ne se manifeste que par un bruit mécanisé.

Son propre corps fait énigme pour lui. Enfant, il souffrait de douleurs abdominales, mais il n’établit pas de lien direct avec le fait que jusqu’à l’âge de dix ans, il retenait ses selles. Il avait également ce qu’il nomme un tic : il ne pouvait s’empêcher de manière « mécanique » de sentir ses lèvres par un mouvement de contorsion qui les faisaient remonter jusqu’à son nez. Aujourd’hui encore, il aime à sentir ses doigts et même ses ongles une fois qu’il les a coupés.

Un autre réel du corps surgira quand il a quatorze ans par la découverte d’une maladie de Hodgkin (lymphome) traitée par chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Il affirme ne pas avoir pensé à la mort.

La rencontre avec l’autre sexe, un an plus tard, le plongera rapidement dans les affres de la jalousie. C’est aussi à ce moment-là que les bruits de bouche commencent à le gêner.

Une phénoménologie singulière de la persécution

Ce sujet déplie une clinique du réel en prise directe avec des phénomènes élémentaires qui disent son incapacité à faire consister un autre autrement que par un trop de présence du corps ou son envers, un laisser en plan.

Le signifiant « mécanique » insiste pour dire quelque chose de sa perception du corps déserté par la pulsion. L’autre semble réduit à cet objet qui le vise, à une bouche dont il ne sort qu’un bruit : un phénomène élémentaire pur, sans signification particulière. L’objet a ne semble pas s’être constitué comme condensateur de jouissance.

L’intervention du praticien aura été prudente, laissant de côté tout maniement de l’équivoque. « Un débile émotionnel » à prendre aux pieds de la lettre, qui n’a à sa disposition, pour traiter son rapport à l’autre, que l’invention d’un logiciel visant à mécaniser les rapports sociaux dans une tentative désespérée d’éradiquer toute circulation de l’objet pulsionnel.

Ce sujet, non déclenché, détient sa solution. L’intelligence artificielle lui tient lieu de fantasme et « ses deux symptômes » n’ont pas pour destin d’être éradiqués.

Lire la suite