Étiquette : L’Hebdo-Blog 171

Un parlêtre ordinaire

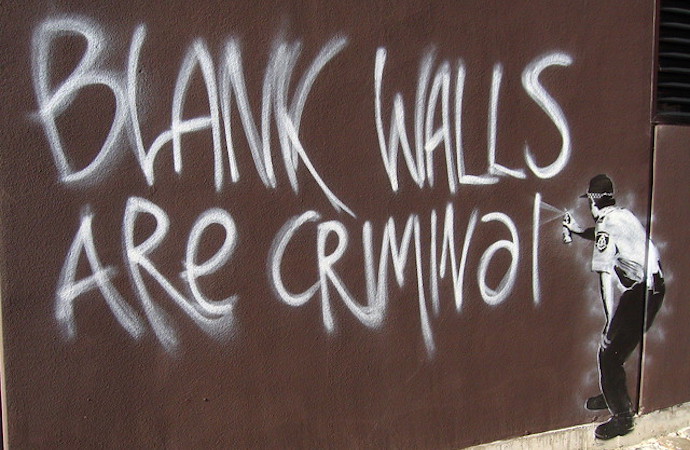

« Rien n’est plus humain que le crime »

Lire la suiteDetailsJon Fosse : au plus près du mystère du corps parlant

Chaînes de jouissance

Lire la suiteDetailsDe l’angoisse au désir

Viser le sçavoir

Lire la suiteDetails