Interrogé à la fin d’une conférence donnée à l’université de Yale, Lacan explique que, pour la science, l’épidémie est une « simple émergence, alors que c’est en fait une rupture radicale » [1] ; « Ce qu’on appelle l’histoire, ajoute-t-il, est l’histoire des épidémies. » [2] On peut donner le statut d’épidémie à l’empire romain, au christianisme, et même à la psychanalyse, ainsi qu’à tout ce qui fait événement et se propage dans le monde comme discours, en marquant une rupture : « C’est un événement historique, dit-il, qui s’est propagé et qui a grandement influencé la conception de ce qu’on appelle univers, qui en soi-même a une base très étroite, sauf dans l’imaginaire. » [3]

Un imaginaire se déploie actuellement avec la propagation de multiples théories du complot et de fake news qui accompagnent l’épidémie de coronavirus. C’est une forme de contagion propre au sujet, parasité par le langage qui affecte son corps d’une autre manière. Dans cette même conférence, Lacan parle d’une affliction : « Par ce langage dont [l’homme] est affligé, il supplée à ce qui est absolument incontournable : pas de rapport sexuel chez l’humain » [4].

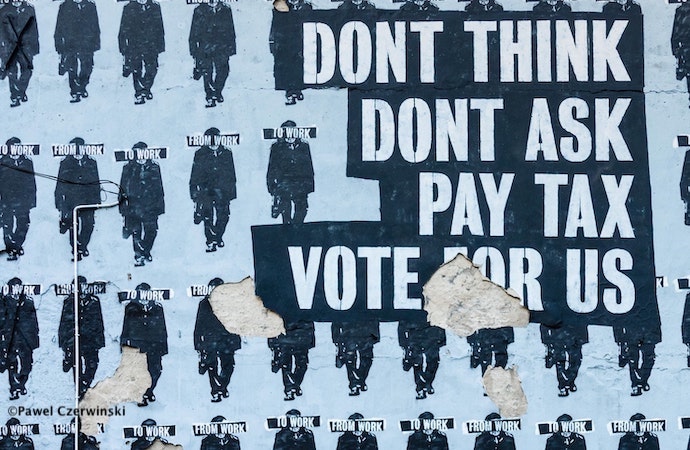

C’est sur ce réel impossible que se greffent des délires complotistes. Il existe certes des manigances diverses et des conspirations avérées, mais elles tiennent à la politique comme telle – ce dont la série Baron noir [5], par exemple, témoigne finement. Or, comme le signale Jacques-Alain Miller, « le récit complotiste est d’un autre ordre […]. Il vous démontre à sa façon que le réel est rationnel. Autrement dit, il simule le savoir scientifique » [6]. Devant l’incommensurable d’un réel sans loi, le conspirationniste postule un grand Autre qui est foncièrement toxique, manipulateur, malveillant… Bref, dont la réalité est « immorale » [7].

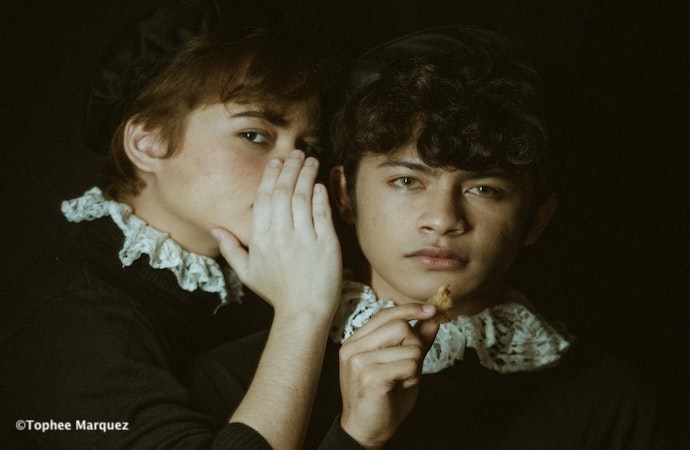

Certains modes de réponse du sujet face à la toxicité de l’Autre seraient à mettre en valeur, telle que la phobie ou la « névrose de contrainte », dont Freud parle dans Inhibition, symptôme et angoisse [8]. Mais il semble que ces derniers temps la logique paranoïaque soit celle qui se diffuse le plus rapidement. Elle procède selon différents modes opératoires : parfois direct, le plus souvent allusif et elliptique ; toujours elle brosse le portrait d’un Autre puissant, qui tirerait les ficelles en cachette.

Dans L’Opium des imbéciles, Rudy Reichstadt note qu’il y a une satisfaction propre au complotisme : « L’opium complotiste produit une illusion particulièrement satisfaisante pour l’ego : elle donne l’impression de comprendre le monde sans s’en donner vraiment la peine. » [9] Il indique aussi subtilement que, si « un peu de paranoïa rapproche du réel, beaucoup en éloigne » [10]. Il se demande comment trouver « l’équilibre juste entre la nécessaire (saine) méfiance à l’égard des pouvoirs et sa dégradation en paranoïa » [11].

De quoi ces discours sont-ils faits ? Quels changements induisent-ils sur la subjectivité de notre époque, sur le rapport à la vérité, au savoir, à la croyance ? Les auteurs de ce numéro de L’Hebdo-Blog, nouvelle série s’attachent à ne pas reculer devant cette paranoïa, mais au contraire, à en élucider les ressorts et à en tirer enseignement.

[1] Lacan J., « Conférences et entretiens dans les universités nord-américaines. Yale University, Kanzer Seminar. 24 novembre 1975 », Scilicet, n°6/7, 1976, p. 31.

[2] Ibid., p. 20.

[3] Ibid., p. 31.

[4] Ibid., p. 18.

[5] Doueiri Z. & Chevrollier A., Baron noir, série télévisée, France, 2016-2020, 3 saisons.

[6] Miller J.-A., « Dès qu’on parle, on complote », Le Point, 15 décembre 2011, disponible sur internet.

[7] Miller J.-A., « En direction de l’adolescence », in Roy D. (s/dir.), Interpréter l’enfant, Paris, Navarin, 2015, p. 197.

[8] Cf. notamment le chapitre VI d’Inhibition, symptôme et angoisse : Freud S., Inhibition, symptôme et angoisse, Paris, PUF, 1993, p. 34 et suivantes.

[9] Reichstadt R., L’Opium des imbéciles. Essai sur la question complotiste, Paris, Grasset, 2019, p. 158.

[10] Ibid., p. 146.

[11] Ibid.