Dans le séminaire « du symptôme au fantasme et retour », Jacques-Alain Miller fait une référence explicite à l’œuvre de Marcel Duchamp « La mariée mise à nu par ses célibataires, même » dite aussi « Le Grand Verre » soulevant la mise en scène du passage de la vierge à la mariée.

Dans le séminaire « du symptôme au fantasme et retour », Jacques-Alain Miller fait une référence explicite à l’œuvre de Marcel Duchamp « La mariée mise à nu par ses célibataires, même » dite aussi « Le Grand Verre » soulevant la mise en scène du passage de la vierge à la mariée.

Duchamp est souvent considéré comme un de plus grands artistes du siècle. Octavio Paz va même envisager Picasso et Duchamp auraient exercé la plus grande influence plastique dans le XX siècle. Le premier par l’importance fondamentale de ses œuvres, le deuxième par son œuvre Le Grand Verre conçu comme la « négation même de la notion moderne de l’œuvre » [1]. Duchamp avait renoncé à la peinture proprement dite très tôt car il voulait substituer la « peinture-peinture », rétinienne et parfumée à l’odeur à térébenthine, par la « peinture-idée ». Dans une soirée de 1911 accompagné de ses amis Picabia, Apollinaire et Buffet, Marcel Duchamp découvrait l’écrivain Raymond Roussel alors qu’il assistait à la représentation des Impressions d’Afrique. C’est alors qu’il se laissa influencer par l’écriture et l’écrivain, les préférant à toute autre influence picturale.

Duchamp initie l’année 1912 la réalisation de son Grand Verre, La mariée mise à nu par ses célibataires, même, son œuvre majeure de jeunesse. Le titre de l’œuvre sera pour Duchamp un élément aussi essentiel que la couleur ou le dessin dans la peinture. Il introduit le titre dans l’œuvre qui va évoluer au fur et à mesure qu’il applique ses récréations arithmétiques, sa physique amusante, sa méta-ironie, ses calculs sur dessins. Avec la linguistique en mouvement, il bouleverse le langage par la combinaison plastique de deux mots ou deux sonorités verbales sous une mécanique érotique. Il prépare d’abord sa Vierge (1 et 2), ensuite Le passage de la Vierge à la Mariée, plus tard La Mariée, et La première recherche pour la mariée mise à nu par ses célibataires, sans introduire encore l’adverbe « même », qui donnera sa vacillation et son heurt à la phrase finale, telle une « imprécision » sans aucun sens, selon le propre Duchamp. C’est une œuvre qui vit avec lui et évolue dans sa pensée une douzaine d’années durant. Il la réalise, il l’abandonne, il la reprend et elle ne sera définitivement inachevé qu’en 1923 lorsque le verre sera accidentellement fêlé. L’œuvre se trouve aujourd’hui au Musée des Beaux-Arts de Philadelphie, dans la collection Louise et Walter Arensberg.

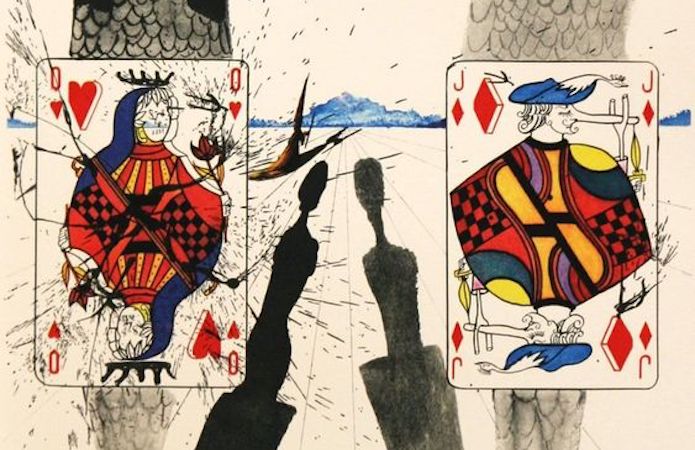

Composée de deux parties égales, séparées par le vêtement transparent de la mariée, sa partie supérieure féminine dont la Mariée flotte dans une Voie Lactée en forme de papillon de nuit. La partie inférieure mâle est composée de neuf « moules mâliques » qui représentent les prototypes de mâles célibataires (chasseur, gendarme, livreur, prêtre…) gonflés d’un gaz nommé désirant s’assemblant mécaniquement selon les fonctionnalités : ciseaux, broyeuse de chocolat, cravate, moulin d’eau…Cet ingénieux artifice est animé d’un mouvement de va-et-vient face à des sortes de miroirs, témoins oculaires de la scène. Cette mécanique servirait à propulser la semence à l’étage supérieur féminin. Le grand Verre est la mise à nu, strip-tease de la vierge arrivée au terme de son magnéto-désir, par ses célibataires. Elle devient La Mariée, puissance timide qui explose et s’épanouit.

Le Grand Verre qui a beaucoup intéressé les surréalistes a été commentée par André Breton comme « l’interprétation mécaniste, cynique, du phénomène amoureux : le passage de la femme, de l’état de virginité à l’état de non-virginité pris pour thème d’une spéculation foncièrement asentimentale ».

Jacques-Alain Miller a fait résonner la modernité de cette œuvre de Marcel Duchamp avec le mythe de Diane et Actéon qu’il a décliné selon les différentes structures dans son séminaire. Le problème de Diane consiste « on le sait, parmi les Dieux, d’accepter de tomber au rang de la mariée, de passer de son statut de Vierge à celui de mariée » [2]. Cette problématique travaille l’œuvre de Duchamp jusqu’à son apothéose.

Quelques études préparatoires du Grand Verre sont conservées au Musée National d’Art Moderne, Centre National d’art et de culture Georges Pompidou.

[1] Paz O., Marcel Duchamp : l’apparence mise à nu…, Paris, Gallimard, 2013, p.13

[2] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Du symptôme au fantasme et retour », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, leçon du 10 Novembre 1982, inédit.