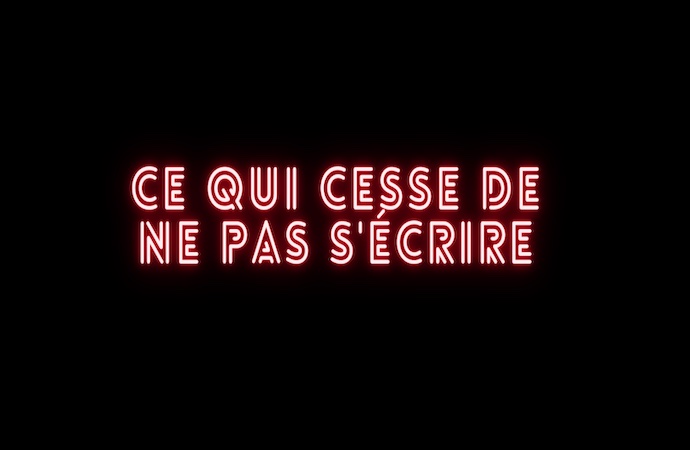

Nous savons, par Aristote et le dernier enseignement de Lacan, que la catégorie logique de la contingence peut se définir comme « ce qui cesse de ne pas s’écrire » [1].

La rencontre pour le parlêtre est toujours contingente. Le hasard de la rencontre amoureuse en est l’exemple même.

La rencontre primordiale

La contingence de la rencontre chez l’humain concerne principalement la rencontre traumatique avec le sexuel. Freud l’a d’abord référé à un évènement causal pour ensuite l’associer au fantasme qui vient recouvrir d’un scénario la dimension structuralement traumatique du sexuel.

La contingence doit cependant être principalement considérée sur le versant primordial concernant la naissance du sujet qui résulte de la rencontre entre le langage et le corps. Lacan, dans son dernier enseignement, définit cette rencontre aux limbes de l’entrée dans la vie, cette tuche originaire, par le nom de sinthome, agrafe primitive.

Au-delà de la rencontre primordiale il y a les rencontres accidentelles de la vie. Freud, dans sa deuxième topique – en particulier dans « L’au-delà du principe de plaisir » [2] –, s’attache aux accidents de la vie, il prend notamment l’exemple des névroses de guerre dans lesquelles le sujet rencontre un évènement traumatisant qui se caractérise par « le facteur surprise, l’effroi »[3], qui cause une compulsion de répétition. Le sujet répète alors encore et encore ce trauma, dans ses rêves, ses pensées, ses angoisses. C’est ainsi que Freud lie la mauvaise rencontre et la répétition.

Dans le Séminaire XI, Lacan établit le lien entre la tuche primordiale et les répétitions de l’existence, faisant de la tuche la cause des répétitions de la vie. Le sujet tente de retrouver, par ses répétitions, le réel de cette première rencontre, qui s’accompagne d’une perte et qui, sans cesse, se dérobe. Nous pouvons considérer avec Lacan que toutes les contingences de rencontre prennent sens dans l’histoire du sujet à partir de la singularité de la rencontre première, différente pour chacun. Chaque aventure du sujet avec le désir de l’Autre peut remanier son rapport à la fixation « originelle ». Un accident, un deuil prennent une valeur différente pour chacun eu égard aux modalités singulières de l’agrafe originelle.

La contingence de l’amour

La rencontre amoureuse fait suppléance, tentative de solution, réponse à l’impossible du rapport sexuel, qui se définit logiquement de « ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire » [4].

Dans le Séminaire Encore, Lacan affirme qu’on ne peut pas jouir du corps de l’Autre. Il situe là une impossibilité, celle de lier la jouissance sexuelle à l’amour. Sur le chemin de la jouissance du corps de l’Autre, il y a un mur, le mur de l’amour que Lacan écrit « l’(a)mur » [5]. Dans la rencontre sexuelle, la seule jouissance possible est celle du plus-de-jouir (a) du corps propre. Ce terme indique le mur de l’amour, impossible à franchir par le sexuel, et qui n’a comme seul accès que la jouissance du plus-de-jouir.

L’amour est la rencontre de deux inconscients, de deux fantasmes, de deux symptômes (au sens du dernier Lacan), mais aussi du mode particulier suivant lequel le savoir inconscient de l’Autre a été troué par le sexuel, c’est la « marque de son exil » [6] du rapport sexuel qu’il n’y a pas, exil singulier, propre à chacun.

L’amour signe donc à la fois la contingence d’une rencontre possible et l’impossibilité de la jouissance sexuelle. C’est ce qui s’écrit l’(a)mur, terme qui conjoint l’amour dans sa contingence et le sexuel dans son impossible.

Si le rapport sexuel ne peut s’écrire, il y a tout de même, dans l’amour, un rapport qui peut s’écrire, référé, lui, à la fonction phallique mais ce rapport est contingent, il ne s’écrit que de la rencontre et du temps de celle-ci.

À l’impossible rencontre sexuelle peut donc répondre la possibilité de l’heureuse rencontre amoureuse. C’est, comme a pu le dire Lacan, au petit bonheur la chance.

[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte édité par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 86.

[2] Freud S., « Au-delà du principe de plaisir », Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981.

[3] Ibid., p. 50.

[4] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, op. cit., p. 87.

[5] Lacan J., Je parle aux murs, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2011, p. 103.

[6] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, op. cit., p. 132.