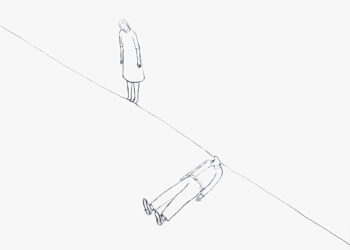

« La pensée de Freud est la plus perpétuellement ouverte à la révision1 », disait Lacan à l’ouverture de son premier Séminaire. Relire Freud, c’est répondre à cette invitation : faire retour à un texte en mouvement, encore capable de nous surprendre. Les cas de Dora, de la jeune homosexuelle et d’Élisabeth von R., présentés dans ce numéro, témoignent de cette vitalité inépuisable : loin d’être des vestiges d’un âge fondateur, ils demeurent des laboratoires pour la clinique d’aujourd’hui.

Freud y avance en praticien inventif, parfois déconcerté, mais toujours orienté par le détail, par ce qui résiste. À travers ces récits, il ne décrit pas, il écoute – et c’est de cette écoute que naît la psychanalyse. Lacan, lecteur de Freud, y a reconnu non seulement la découverte de l’inconscient, mais aussi la mise en acte du transfert, cet opérateur qui fait vaciller le savoir établi pour laisser place au sujet : « Le progrès de Freud, sa découverte, est dans la façon de prendre un cas dans sa singularité.2 »

Relire Freud aujourd’hui, c’est reprendre ce geste non pour répéter un modèle, mais pour mesurer ce que la clinique contemporaine, marquée par la standardisation et la quête de maîtrise, a perdu de cette écoute du singulier. Cette lecture demande du tact, cette délicatesse du « bon cuisinier3 » que Lacan évoque : savoir où couper, comment détacher sans déchirer. C’est à ce prix qu’on découvre, derrière la lettre, la vibration du vivant.

Ces cas ne sont pas des monuments à contempler, mais des textes à retravailler, où le symptôme garde intacte sa force de question. Leur modernité tient à cela : ils nous rappellent que le savoir analytique se renouvelle à partir du vacillement du savoir lui-même, et que le sujet, toujours inédit, surgit de cette faille.

Adriana Campos et Cécile Favreau de Rivals

[1] Lacan J., Le Séminaire, livre I, Les Écrits techniques de Freud, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 7.

[2] Ibid., p. 18.

[3] Ibid., p. 8.