Comment la psychanalyse appréhende-t-elle le comique ?

La psychanalyse s’intéresse depuis longtemps au comique. Le dernier chapitre de l’ouvrage de Freud publié en 1905 sur le mot d’esprit traite des variétés du comique. L’article de 1927 sur l’humour est une référence incontournable dans laquelle Freud introduit une perspective nouvelle sur le surmoi. En effet, celui-ci s’adresse au moi angoissé en lui disant qu’il n’y a pas lieu d’être épouvanté par la réalité, qu’il vaut mieux rire de la situation. C’est le versant consolateur du surmoi.

Si nous n’avons guère l’habitude de considérer cette fonction comique du surmoi, il s’agit néanmoins d’un élément précieux permettant de saisir pourquoi Lacan en fait un impératif de jouissance. À la différence de la pulsion silencieuse, le surmoi parle. C’est pourquoi Jacques-Alain Miller nous enseigne que le surmoi est un plaisantin. La clinique analytique contemporaine tirera des bénéfices épistémiques de ces avancées.

Par ailleurs, le comique dans la clinique correspond au surgissement d’un signifiant qui n’agit ordinairement qu’en tant que voilé. C’est lorsque le signifiant du phallus monte sur scène que le sujet rit et Lacan signale à ce propos que le comique est lié à l’échappée de la vie, c’est-à-dire à ce qui, de la vie, échappe aux limites mêmes du signifiant. Il va donc s’agir d’étudier ce réel de la vie et ses incidences dans la clinique actuelle. C’est un point crucial.

Ce qui mène une personne vers l’analyste est rarement joyeux… Le thème des J55 concerne-t-il plutôt la fin de l’analyse ? Une psychanalyse lacanienne se conclurait-elle nécessairement de manière comique ?

Effectivement, on ne s’adresse pas au psychanalyste pour un excès de joie de vivre, sauf dans le cas d’une affection de l’humeur bien connue des psychiatres. La crise de manie correspond à l’absence de lest du sujet par l’objet a, ce qui suscite un rapport au langage marqué par le coq-à-l’âne, l’agitation motrice et les fous rires intempestifs. C’est le comique pathologique en quelque sorte qui peut être une entrée en matière, sans être la plus fréquente. Le plus souvent, c’est une souffrance, c’est-à-dire une jouissance du symptôme, qui provoque une demande d’analyse.

Le fait que Lacan énonce que la vie n’est pas tragique, qu’elle est comique, serait-il une indication sur la fin de l’analyse ? Une analyse permet-elle de passer de la tragédie à la comédie ? Si oui, il s’agirait d’un comique associé au non-sens, au traitement possible de la jouissance du sens au terme de l’expérience analytique. En somme, le comique dans la clinique est un thème dont les variations concernent à la fois le début et la fin de l’analyse.

Il y a une clinique ironique ; une clinique du comique serait-elle à inventer ?

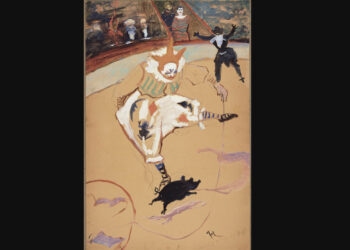

Je ne suis pas certaine qu’une correspondance de ce type soit absolument nécessaire, mais nous verrons ce qu’en diront les 55es Journées. Ce qui semble évident, et qui est par conséquent sujet à caution, c’est l’idée commune que le comique rend heureux. Il y a de nombreux témoignages où la production du plaisir comique est une solution à la tristesse des parlêtres. Par ailleurs, Lacan parle aussi du comique triste, et pensons par exemple aux clowns mélancoliques de Picasso. Le comique n’est pas le fun, lequel n’est qu’une version soft, adaptée aux réseaux sociaux, pour se distraire. C’est le fameux paradigme du petit chat mignon qui tombe et dont on ne peut pas dire qu’il s’agisse d’un objet métonymique élaboré. L’ironie étant un sous-ensemble du comique, la question sera celle du comique généralisé.

Je vous donne rendez-vous les 15 et 16 novembre au Palais des Congrès pour en savoir plus sur le comique dans la clinique d’orientation lacanienne !

Entretien réalisé par Romain Aubé & Hervé Damase