L’art est à saisir dans son contexte et permet une lecture anticipatrice des effets de notre contemporanéité. À étudier la démarche artistique du plasticien Ernest Pignon-Ernest, il y a à s’enseigner sur la manière d’enserrer et de révéler des bouts de jouissance, qui, de structure, ne se laissent pas capturer. Le processus artistique informe le processus analytique. À notre époque, le beau pourrait-il s’équivaloir à l’éthique par un usage fait du voile de pudeur ?

Une écriture du lieu

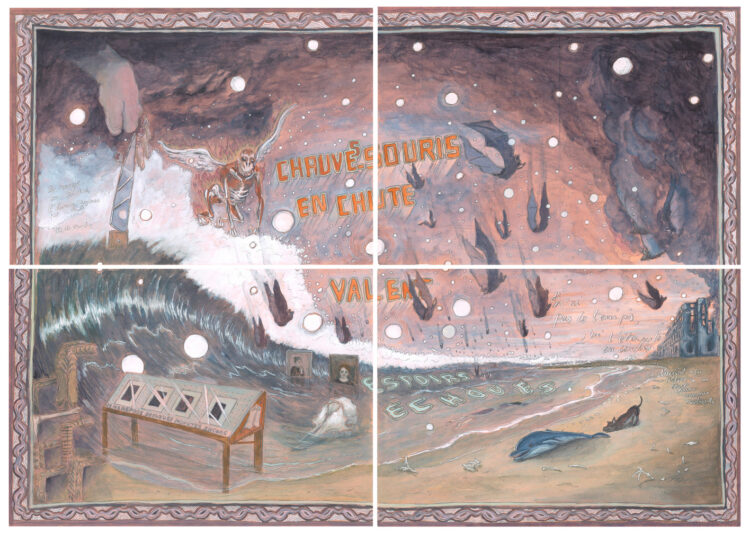

Ernest Pignon-Ernest réalise des interventions in situ sur les murs de lieux urbains. Sa technique porte sur le dessin à main levée sur feuilles qui feront l’objet d’un montage et collage sur le mur d’un lieu choisi préalablement. Son procédé, qui fait que l’image suinte du mur, comme a pu être défini son travail, est le point singulier de cet acte créateur. L’œuvre-dessin est intrinsèquement liée au lieu de son inscription. Ernest Pignon-Ernest travaille à adapter les tracés du dessin sur le mur pour que le collage des feuillets vienne s’insérer sur les courbes et aspérités du support. Le réel de l’événement, jusqu’alors oublié ou tu, se révèle ainsi dans une écriture. Pour lui, dessiner, c’est révéler en quelque sorte la réalité du lieu et, d’un même geste, lier la pensée et la main.

La trace humaine est un point de travail : « j’ai eu l’idée, confie-t-il, de ne pas représenter les choses, mais de faire intervenir des signes directement dans le paysage lui-même1 ».

Le beau comme voile de pudeur

Le beau fait rempart au réel. Il fait aussi signe de la proximité de la jouissance et du réel de la mort, du sexe, du corps, où l’horreur et l’obscène peuvent être convoqués, dans un monde où les images se surajoutent, montrent, voire exhibent.

Par son désir, Ernest Pignon-Ernest se confronte à la jouissance et manie l’impossible à écrire et à dire le réel, pas sans écho à ce que relève Jacques-Alain Miller dans sa notice terminant le Séminaire, livre XXIII, de Lacan : « L’éthique esquissée dans Le Sinthome se complète d’une esthétique.2 »

À partir de ce qu’il nomme intervention des signes, l’artiste nous fait éprouver ce qu’est le beau en tant qu’il se lie à la pudeur. L’affect du beau n’est pas un concept, et l’œuvre comme cause singulière vient faire trace d’un réel que l’artiste essaie de traiter. L’acte créateur, sa fabrique du signe par son geste artistique, nouant dessin et lieu, appose un voile à l’horreur du sujet traité tout en y pointant le réel de l’événement du lieu. En cela, il fait usage d’une éthique du beau qui enserre la jouissance avec un voile de pudeur. D’un affect qui est singulier, le beau passe à l’universel en tant que lié à l’acte éthique de la fabrique de ce voile.

Aurélia Verbecq

[1] Pignon-Ernest E., Face aux murs, Paris, Delpire, 2018.

[2] Miller J.-A., « Notice de fil en aiguille », in Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, texte établi par J.-A Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 244.