Dans son célèbre Séminaire XI Lacan formule : « L’expérience nous montre que Kant est plus vrai ( que Spinoza et son Amor intellectuallis Dei ), et j’ai prouvé que sa théorie de la conscience, comme il écrit de sa raison pratique, ne se soutient que de donner une spécification de la loi morale qui, à l’examiner de près, n’est rien d’autre que le désir à l’état pur, celui-là même qui aboutit au sacrifice, à proprement parler, de tout ce qui est l’objet de l’amour dans sa tendresse humaine ⎯ je dis bien, non seulement au rejet de l’objet pathologique, mais bien à son sacrifice et à son meurtre. C’est pourquoi j’ai écrit Kant avec Sade. »[1] De ce point de vue le désir de l’analyste n’est pas un désir pur.

La cause qui cause

Quelle cause, interroge Kant, détermine l’éthique de mes actions ? C’est une liberté d’agir déterminée par la forme d’une loi déterminant un devoir sans qu’un quelconque motif pathologique, lié à la sensibilité, puisse y intervenir : « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d’une législation universelle. »[2]

Si la volonté de savoir est celle de dépasser les limites déterminées par le schématisme de l’imagination, lié mystérieusement à l’entendement, alors intervient un concept de la causalité qui pour Kant est celui de la liberté : «La loi de la causalité par la liberté, c’est à dire un principe pratique pur, forme ici de toute nécessité le point de départ et détermine les objets auxquels il peut seulement être appliqué.» [3] Dans La critique de la raison pure le concept de cause est logé dans l’entendement, donnant ainsi une réalité objective aux phénomènes et une nécessité logique à leur articulation. La loi de causalité rend possible l’expérience dans la mesure où celle-ci est ce que je reçois dans un certain ordre temporel, ordre de succession et de continuité [4]. Mais de cette cause, entendue ici comme être d’entendement pur, « nous ne savons, ni ne pouvons savoir absolument rien de déterminé» nous dit Kant. En s’en remettant seulement à l’expérience empirique, à l’habitude, à la récurrence de certains phénomènes, le concept de cause serait insaisissable : « Son universalité et sa nécessité seraient donc purement fictives et n’auraient pas de véritables valeur générale »[5] puisqu’elle reposerait sur une induction. Cela s’accorde par ailleurs chez Kant à un certain refus de la perspective créationniste : «Quand cette origine est considérée comme l’effet d’une cause étrangère, elle s’appelle alors création. Une création ne peut être admise comme événement parmi les phénomènes, puisque sa seule possibilité romprait l’unité de l’expérience. »[6]

Les objets simplement conçus par l’entendement sont pour Kant des êtres intelligibles, des noumena. Il s’agit donc de choses en tant que celles-ci ne sont pas objets d’une intuition sensible et échappant à la causalité d’ordre phénoménale [7]. La raison intervient à ce niveau comme faculté des principes permettant de reconnaître le particulier dans le général par des concepts détachés des intuitions du temps et de l’espace. Intervient alors une autre source de causalité qui «pousse » (trieb) à s’élever jusqu’à l’inconditionné dans la pensée des choses en générale. Et c’est là que s’introduit le concept kantien de liberté comme «Idée de la raison». Avec l’entendement j’entends les perceptions que m’offre l’expérience, avec la raison je veux comprendre l’intégralité du phénomène dans une régression du causé à la cause qui détermine celui-ci. La raison vise une transcendance, c’est à dire une unité absolue des phénomènes ; remontant la chaîne des conditions elle entre ainsi en conflit avec elle-même en se heurtant à l’inconditionné d’une première cause et à l’antinomie du fini et de l’infini [8] selon qu’on envisage la trame des choses selon une causalité libre ou non : « La causalité de la nature n’est pas la seule d’où puissent être dérivés tous les phénomènes du monde. Il est nécessaire d’admettre aussi, pour les expliquer, une causalité libre. »[9] Mais pour Kant l’existence d’une telle unité reste problématique puisque qu’elle n’est pas donnée objectivement dans une expérience sensible ou scientifique ; c’est à ce niveau que la moralité et son exigence, dont nous sentons le poids réel, entre en jeu : « l’idée de la raison pratique peut toujours être donnée réellement, in concreto, bien que partiellement, et même est-elle la condition indispensable de tout usage pratique de la raison »[10].

Le signifiant maître et l’impératif

Le concept de liberté est repris dés les premières lignes de La critique de la raison pratique. La raison pratique a affaire à celui-ci, lequel doit être dégagé de toute référence à des phénomènes pathologiques ou sensibles. Ainsi la loi morale dépouillée de toute accointance aux objets de l’expérience sensible détermine « ma liberté » c’est à dire « une autonomie » du libre choix. « La loi morale est en fait, nous dit Kant, une loi de la causalité par liberté, partant une loi de la possibilité d’une nature supra-sensible […]. Ainsi la loi morale détermine ce que la philosophie spéculative devait laisser indéterminé, à savoir la loi d’une causalité dont le concept n’était que négatif dans cette dernière, et elle procure pour la première fois à ce concept de la réalité objective. »[11] Kant compare ainsi l’inconditionné d’une cause première à une place vide que viserait la raison pure. « Or, cette place vide, nous dit-il, la raison pratique la remplit par une loi déterminée de la causalité dans un monde intelligible (de la causalité par liberté), c’est à dire par la loi morale. »[12] Celle-ci devient ainsi une garantie de l’application d’une cause première libre qui, dans la théorie, nous échappe. La signification d’une causa noumenon ne relève donc pas de la theoria mais de la praxis, et cette signification, selon Kant, est déterminée par la forme d’une maxime universelle. La volonté libre devient de ce fait l’objet d’une causalité qu’une loi détermine formellement a priori . Cette loi morale pose un autre ordre de causalité qui s’accorderait alors avec la volonté libre. La causalité comme noumène, opposée à celle qui ordonne les phénomènes dans le temps, est le fait que le sujet veut se penser hors des conditions sensibles ou temporelles, comme « cause-de-soi ». Mais une telle autonomie ne peut s’appuyer que sur une loi universelle ; ce qui est plutôt contradictoire avec ladite liberté postulée, car cette loi s’impose comme venant d’un Autre. Ce qu’aperçoit très bien Kant à certains endroits de sa Critique ⎯ d’où d’ailleurs ses postulats de l’immortalité de l’âme et de l’existence de Dieu quant à la réalisation impossible, sinon de façon asymptotique, de la loi pratique telle qu’il l’articule. Celle-ci, qui n’est conditionnée par aucun objet ou motif pathologique, s’impose au sujet comme pur commandement articulée par la voix de la conscience morale, ⎯ et aboutissant à la limite au sacrifice des objets d’affection. L’impératif de jouissance ⎯ et son implication sacrificielle quant aux objets ⎯ causé par le signifiant maître, se situe à ce niveau topologique.

Dans cette veine, Lacan montre en effet, dans son texte Kant avec Sade, que la volonté dite libre de Kant n’est pas sans lien topologique à la volonté de jouissance dont Sade semble vouloir faire le pivot d’une nouvelle République. Tentant d’articuler la cause ultime du sujet du désir Kant montre à sa façon que « le plus-de-jouir tient à l’énonciation, qu’il est produit par le discours, et apparaît comme effet. […] C’est l’objet, formule Lacan, de mon écrit Kant avec Sade. La démonstration y est faite de la totale réduction du plus de jouir à l’acte d’appliquer sur le sujet ce qu’est le terme (a) du fantasme par quoi le sujet peut-être posé comme cause-de-soi dans le désir.»[13] Kant rend compte, dans son discours même, de l’hétéronomie d’un sujet au regard de l’autonomie d’un objet non-spéculaire, le plus-de-jouir.

Le chiffre et le capitalisme

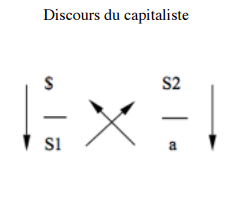

L’impératif catégorique comme pur commandement tient somme toute à la contingence d’un S₁, d’un signifiant-maître[14], dont la maxime kantienne à prétention universelle serait le tenant lieu. Le pouvoir du chiffre, qui cheville si puissamment aujourd’hui le discours du capitaliste, est devenu source nouvelle d’impératifs (Kant de ce point de vue est un prodrome) et de commandements inédits ; le S₁, réduit en effet au « stupide petite bâton » du chiffre, est à la place de la vérité (voir plus bas le mathème) ; ce qui se pose alors comme l’agent, à la place du semblant, est le sujet divisé, ⎯ divisé par l’objet plus-de-jouir produit par le savoir mathématique que le chiffre commande. L’assujettissement au signifiant-maître de l’impératif est donc un élément pivot du discours du capitaliste. C’est en quoi celui-ci rejette ou sacrifie si l’on peut dire « les choses de l’amour ».

[1] Lacan , Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, collection Points, 1973, p.06.

[2] Kant E , Critique de la raison pratique, Editions Quadrige- PUF, Paris 1943, p. 30.

[3] Ibid., p. 14.

[4] Kant E, Critique de la raison pure, Editions G-F Flammarion, Paris 1987, p. 225.

[5] Ibid., p. 229.

[6] Ibid., p. 229.

[7] Ibid., p. 275.

[8] Les célèbres formules quantiques de la sexuation de Lacan ne sont pas sans s’y référer.

[9] Kant E, Critique de la raison pure, op. cit., p. 386.

[10] Ibid., p. 325.

[11] Kant E., Critique de la raison pratique, op.cit., p. 47-48.

[12] Ibid., p. 49.

[13] Lacan J, Le Séminaire, Livre XVI, D’un Autre à l’autre , Seuil, 2006, p.18.

[14] Lacan J, Le Séminaire, Livre XX, Encore, Seuil, 1975, p. 33 : « Le signifiant commande. Le signifiant est d’abord impératif.»