L’interprétation apophantique, terme introduit par Lacan, a toute sa pertinence, y compris dans les cures d’enfants, comme nous l’indique Laurent Dupont, coordinateur du Nouveau Réseau CEREDA.

Le 21 mars 2015 aura lieu la 3e Journée d’étude de l’Institut de l’Enfant. C’est autour de son thème, INTERPRÉTER L’ENFANT, proposé par Jacques-Alain Miller, que les trois réseaux qui composent l’Institut de l’Enfant, CIEN, RI3, CEREDA, travaillent depuis deux ans.

À la lecture du thème, nous pourrions penser que nous sommes dans notre élément car interpréter est ce que l’on attend de celui qui s’oriente de la psychanalyse. Pour autant, une question se pose d’emblée : qu’est-ce qu’une interprétation ? Cette question en entraîne d’autres : d’où interprète-t-on ? Qu’interprète-t-on ? Comment et quand ? Pourquoi ? Et surtout : qu’est-ce qui opère ? C’est donc à une mise au travail de ces questions que nous sommes conviés.

De l’effet de sens à la lecture

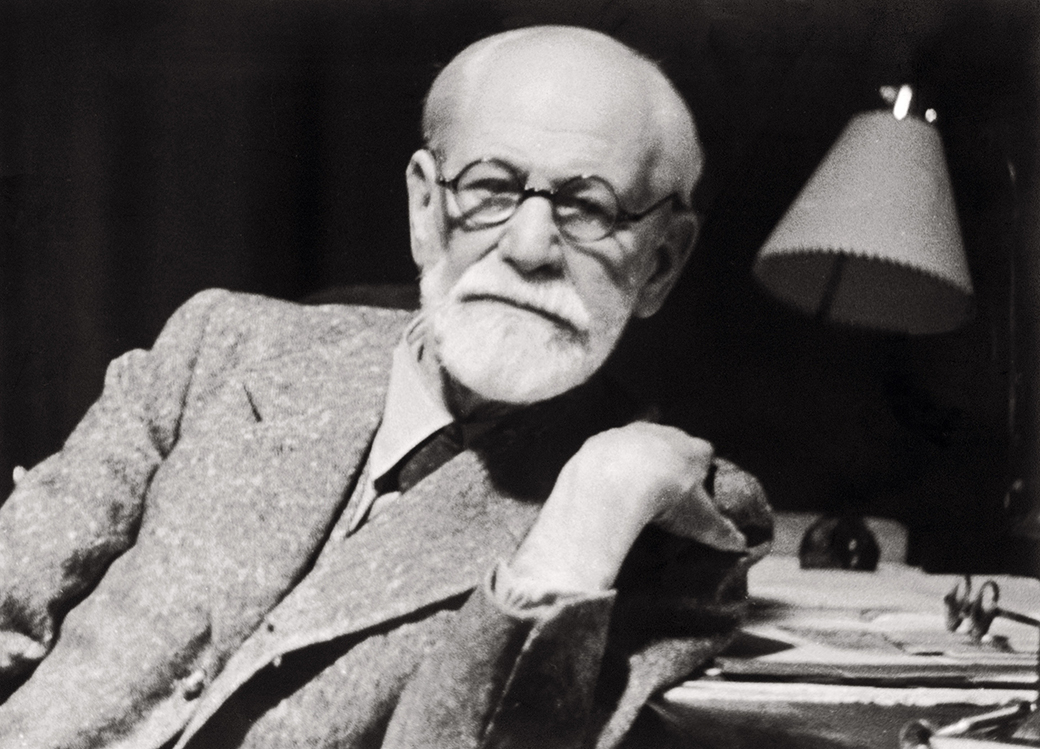

L’interprétation freudienne donne du sens, du S2 à partir du S1. Pour Freud, le père est le point indépassable. L’amour pour le père est le fondement de la première identification, qui elle-même fonde les autres. Cette interprétation au nom du père repose sur l’idée de la prévalence du symbolique, la cure menant le sujet vers le roc de la castration. Cette perspective sera reprise par Lacan et trouvera son apogée dans la métaphore paternelle. Lacan va déployer toute une série d’enjeux autour de l’interprétation à partir de la question du Nom-du-Père. J.-A. Miller en reprendra le fil pour dégager trois termes sur lesquels s’appuie l’interprétation : la parole, le langage, la lettre qui donnent des effets, effets de sens, effets de vérité[1].

Puis, en déployant la question de l’objet a, de la jouissance et de la pluralisation des Noms-du-Père, Lacan montre que c’est lalangue qui prend en charge la jouissance. Le sinthome est ce qui vient l’appareiller. Ce qui est alors visé, ce sont des S1 tout seuls qui ont imprimé leur marque de jouissance dans le corps propre du sujet. Pour toucher la jouissance en jeu, l’interprétation devient équivoque, elle maintient l’énigme de l’énonciation et laisse un sens opaque. À ce moment, l’interprétation vise le bord, la limite, l’événement, et le clinicien accompagne l’enfant dans ce qu’il lui sera possible de construire à partir de cet aperçu. Ce type d’interprétation est trans-structurel et opère sur la jouissance par la coupure. Il ne s’agit plus d’écouter le sens dans la séance, mais de lire la séance hic et nunc via la syntaxe, la grammaire, l’homophonie…

Quelle place pour l’intervention ?

Comment attraper ce qui échappe au sens ? S’il y a disjonction du signifiant et du signifié, l’interprétation repose donc sur le signifiant dans sa matérialité. Plus que jamais, il est important de ne pas se hâter de comprendre, par exemple avec les dessins d’enfants. Il faut les considérer eux-mêmes comme une écriture afin de permettre l’émergence de signifiants et faire reposer l’interprétation sur ces signifiants. Ce n’est plus une compréhension, mais une lecture de la séance. Lacan nommera cela l’interprétation apophantique[2]. Comment faire passer la parole du côté de l’écriture et de la lecture ? Ce terme apophantique implique une ouverture vers l’énigme dans le registre de l’énonciation, soit jouer sur les équivoques signifiantes, ce qui permet au sujet d’isoler les mots dans leur statut hors sens, avec des incidences au niveau du corps. Les enfants saisissent rapidement que le statut de la parole n’est pas le même suivant les interlocuteurs, cela offre une plus grande liberté, mais doit aussi nous inciter à la prudence.

Accompagner l’enfant

Ce mode d’interprétation, au-delà de l’Œdipe, n’annule pas les autres. Les effets de sens et de vérité restent patents et fondamentaux dans une cure. Dans le texte de J.-A. Miller « Une réflexion sur l’Œdipe et son au-delà »[3], il est repérable qu’il y a l’Œdipe et son au-delà, cela ne veut donc pas dire sans l’Œdipe. Nous avons plutôt affaire à un élargissement du champ de l’interprétation. Quand un enfant rencontre un clinicien qui s’oriente de la psychanalyse, il est un sujet à part entière et sa parole, comme toutes les productions qu’il réalise, doit être accueillie comme telle. Si, là aussi, il est parlé avant de parler, par ses parents par exemple, il convient de pouvoir redonner sa place à son énonciation. Là se joue souvent un moment initial de l’interprétation. Nous pouvons lire l’indication de J.-A. Miller « de la signalisation à la transformation » comme un trajet constitué de multiples étapes, qu’il balise à l’aide de cinq axes : situer l’idéal du moi, interpréter les parents, capturer dans le réseau, extraire le sujet et même critiquer l’hallucination[4].

La Journée d’étude de l’Institut de l’Enfant promet donc, bien au-delà des enfants, de nous enseigner sur l’interprétation dans la psychanalyse aujourd’hui.

Le blog de l’Institut de l’Enfant[5] en est d’ores et déjà le témoignage.

[1] Miller J.-A., « Le monologue de l’apparole », La Cause freudienne, Paris, Navarin/Seuil, n° 34, octobre 1996.

[2] Lacan J., « L’étourdit », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001.

[3] Miller J.-A., « Une réflexion sur l’Œdipe et son au-delà », Mental, n° 31, avril 2014.

[4] Miller J.-A., « Interpréter l’enfant », Le savoir de l’enfant, Paris, Navarin, 2013.

![« Un traitement modificateur de structures »[1]](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/01/Belghomari.jpg)