A propos de L’envers du décor

(ou l’art de la guerre toujours recommencée)[1]

D’Yves Depelsenaire

« Comment peindre une bataille? »[2] se demandait Léonard de Vinci devant la fresque inachevée de la bataille d’Anghiari. Cette difficulté n’a pas tari l’inépuisable source d’inspiration des scènes de guerre dans la peinture. Et pourtant, à une époque où la guerre était encore un théâtre, une geste héroïque, propice à toutes les mises en scène, il concluait qu’il valait mieux « noyer dans la fumée, poussière, air poudreux, brume épaisse et confuse » ce lieu par excellence où se perd la vue, la fulgurance aveuglante de cet envers du décor, qui fait dire au héros japonais de Marguerite Duras : « Tu n’as rien vu à Hiroshima ».

C’est dans cette veine que Lacan, notant que « Toute action représentée dans un tableau nous y apparaîtra comme scène de bataille […] »[3], se laisse enseigner par les artistes en nous engageant à « imaginer le réel ».

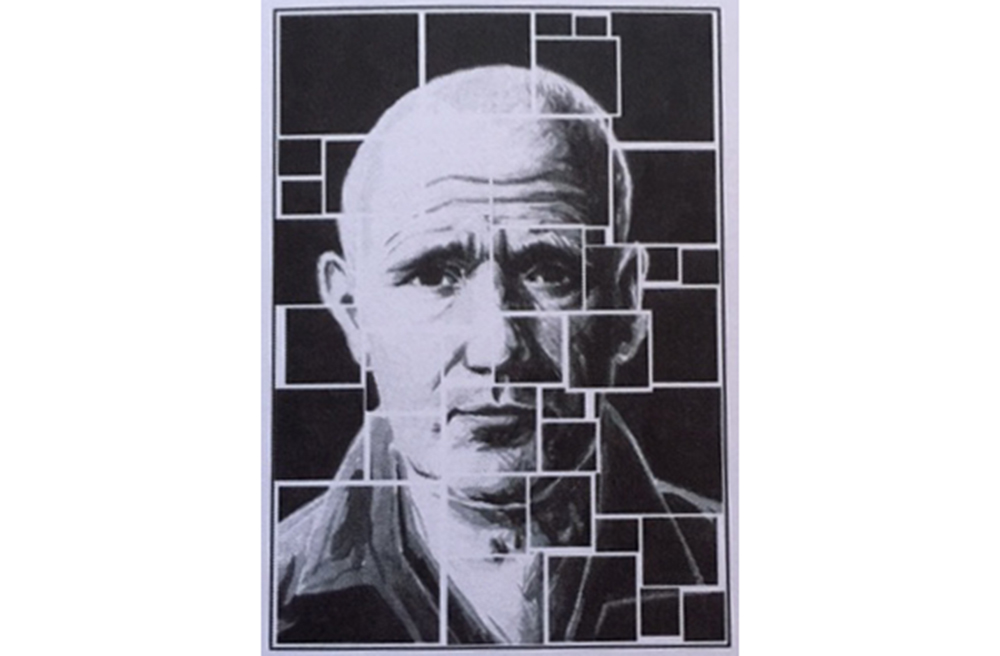

Et pourtant l’imaginaire est le voile du réel, et l’art a toujours eu la mission de redoubler ce voile en l’élevant à la dimension du Beau. Mais, à l’âge de la science, le voile des apparences se déchire, le monde n’est plus ordonné à la représentation. La guerre ne fait plus consister la « fable de l’histoire » : jadis légendaire, épique, tragique et racontable, elle est devenue massacre de masse, reconvertie en techno-science, et sa représentation est, du même coup, entrée dans une ère nouvelle : l’auteur met à l’emblème de Malevitch et de son « Carré noir » « ce passage sans retour où la nuit tombe sur nous, où le sujet est effacé, pour ne pas dire aboli »[4]. Évoquant, dans son sillage, une foule innombrable d’œuvres contemporaines, où nous apprécions à nouveau son immense érudition artistique, il convoque Michel Foucault saluant « le courage de l’art moderne dans sa vérité barbare […] cette irruption de l’en-dessous, de l’en-bas, mise à nu, démasquage, décapage, excavation, réduction violente à l’élémentaire de l’existence »[5].

Ainsi l’art contemporain se déploie-t-il dans le registre, non de l’œuvre, mais de l’installation, de l’assemblage, pièces détachées, objets jetables, déchets, bric-à-brac accumulés, morceaux choisis symptomatiques de notre temps, objets qui dégringolent, explosent, éclatent, dans une logique de l’effondrement qui porte la marque d’un rapport au réel redessiné par la science et la technique. Et pourtant, ils ne témoignent pas d’un abandon mais d’un combat contre le « cours des choses » que, par la dérision et la subversion, ils cherchent à « détraquer de la bonne manière ». En tentant de capter, à travers ces « bouts de réel », la libido dans son envers de destrudo, ces créations éphémères, chaotiques et parfois extravagantes restent fidèles au message de tout art : ne pas tenter de montrer le réel, mais l’approcher « de biais », usant de procédés obliques et furtifs pour cerner l’irreprésentable, telle cette vidéo sur la trace d’une jeune femme marchant dans les rues désertes de Sarajevo, et dont le chant timide est scandé par les tirs de snipers embusqués[6].

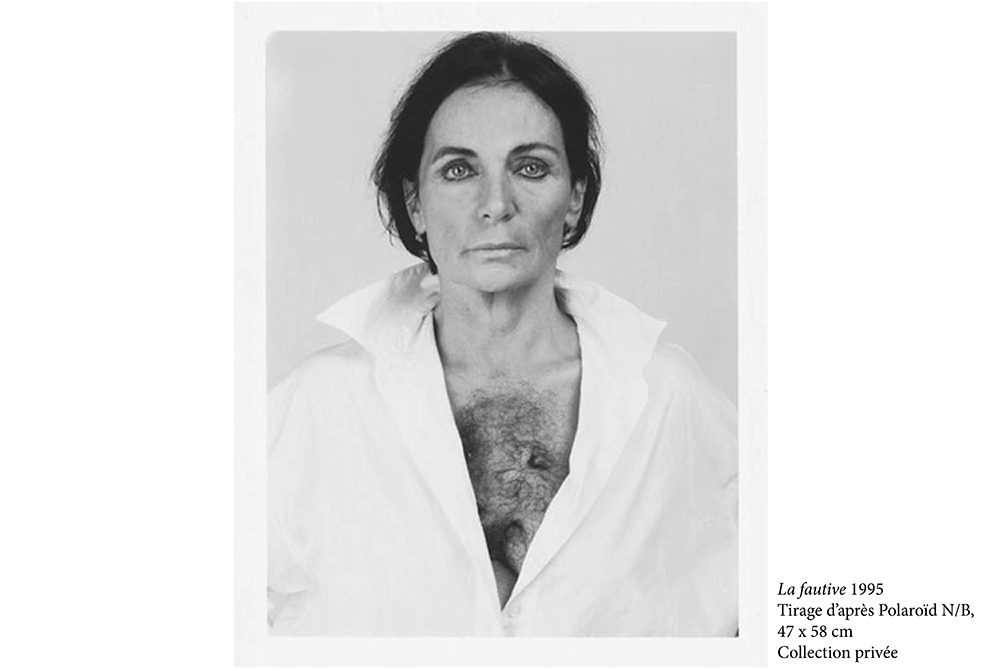

En ce sens, l’art s’inscrit en faux contre le délire scientiste du « tout visible », du scanner généralisé, où le monde est effacé par son image, ce monde où nous ne pouvons ni nous perdre ni nous cacher, où nous devenons transparents, et dont le symbole pourrait être le drone omnivoyant mais aussi cette effrayante création d’un laboratoire d’Hiroshima : la grenouille translucide dont on peut observer à loisir le fonctionnement des organes et la genèse des maladies. Cet emblème du forçage de « l’obscure intimité des corps », que Wilm Delvoye porte ironiquement au paroxysme en tentant la radiographie d’un coït[7], Freud n’en avait-il pas entrevu le risque en exposant côte à côte, au mur de son cabinet, les reproductions de « La leçon d’anatomie », de Rembrandt, et « Le cauchemar », de Füssli ?[8]

Ainsi, maintenir « un rapport véridique au réel », c’est « déjouer le paradigme »[9] à l’œuvre dans le fantasme scientiste de rendre tout visible, c’est savoir faire surgir, au cœur de l’image, le trou, la fente, la béance, un impossible à voir, dont Lacan a fait le cœur et le principe de son musée imaginaire, dont Yves Depelsenaire nous a proposé le parcours[10].

N’est-ce pas au nom de cette collection très singulière qu’il rêve, en commentant le drame d’Hamlet, d’un tableau qui, à l’opposé de celui de Millais[11], où le corps noyé d’Ophélie dérive au fil de l’eau parmi les fleurs, accomplit de manière saisissante le nouage de la guerre et de la Chose, cette zone opaque et sans nom qui est aussi bien le champ de bataille de la psychanalyse et l’enjeu de ce livre ?

« On voit Hamlet et Laërte disparaître dans le trou. Ils sont un certain temps dans le trou à se colleter. À la fin, on les en tire pour les séparer. Ce serait ce que l’on verrait dans le tableau – ce trou d’où on verrait les choses s’échapper »[12].

[1] Depelsenaire Y., L’envers du décor (ou l’art de la guerre toujours recommencée), Paris, Cécile Defaut, 2013.

[2] de Vinci L., Carnets, Paris Gallimard, vol.2, 1942, p. 267.

[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1974, p. 105.

[4] Depelsenaire, Y., op.cit., p. 27.

[5] Foucault M., Le courage de la vérité, Hautes Études/Gallimard Seuil, 2009, p. 172-174.

[6] Depelsenaire Y., ibid., p. 48.

[7] Ibid., p. 84.

[8] Ibid., p. 83.

[9] Ibid., p. 90.

[10] Depelsenaire Y., Un musée imaginaire lacanien, Bruxelles, La lettre volée, 2009.

[11]Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, Paris, Éditions de La Martinière et Le Champ Freudien Éditeur, 2013, p. 449.

[12] Ibid., p. 318.