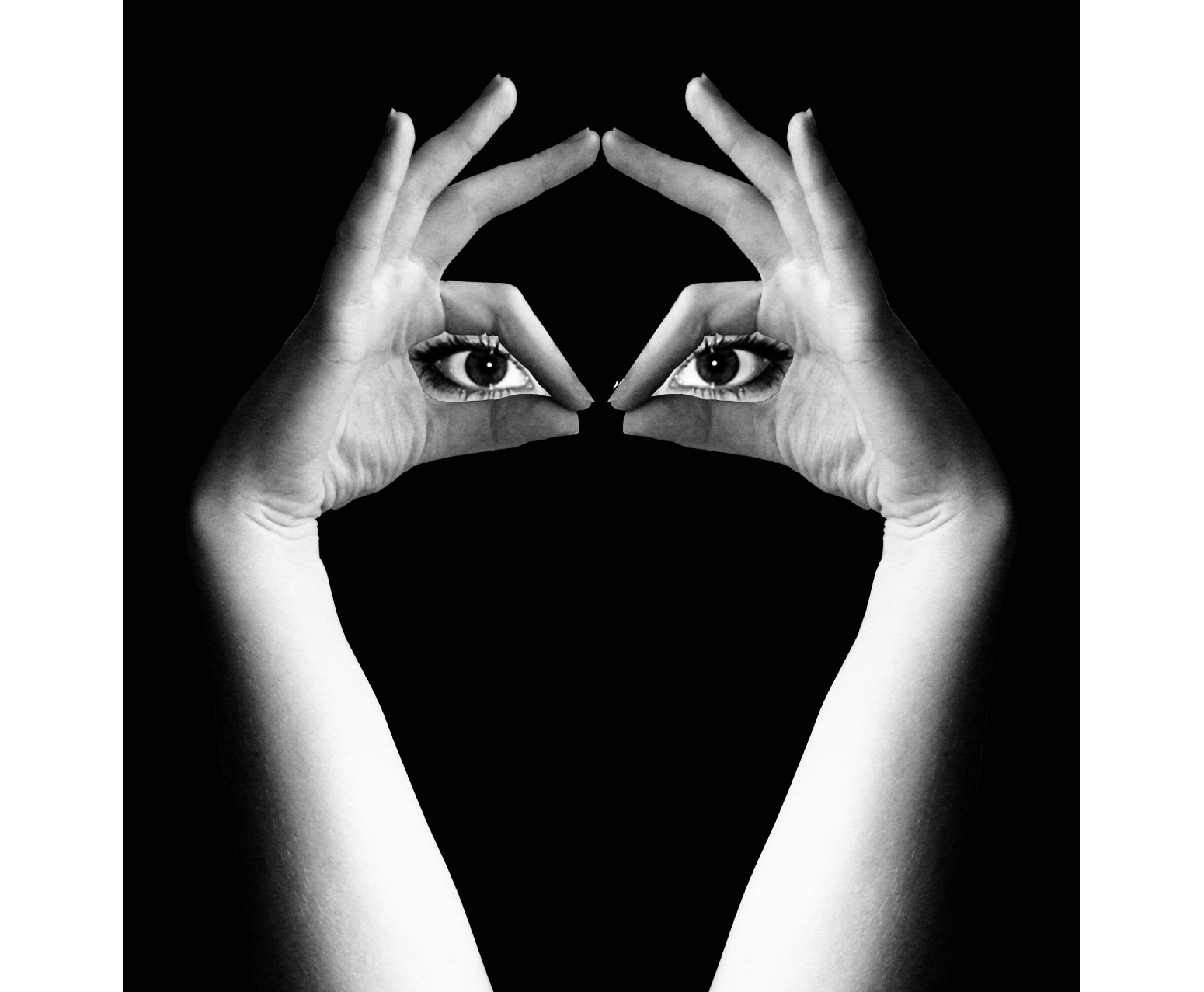

Entrevoir l’invisible

Ce fourmillement des coulisses ne serait pas sans celui qui se tient à l'arrière, celui qui pousse notre communauté à lire, écrire, articuler théoriquement cet objet lacanien à notre modernité, celui qui fait de chacun d'entre nous un acteur de ces Journées.

Lire la suite