Le trou de l’étoffe

Sabine Meier expose au MuMa de la ville du Havre, jusqu’au 8 mars 2015, son travail photographique Raskolnikov, Portrait of a man.

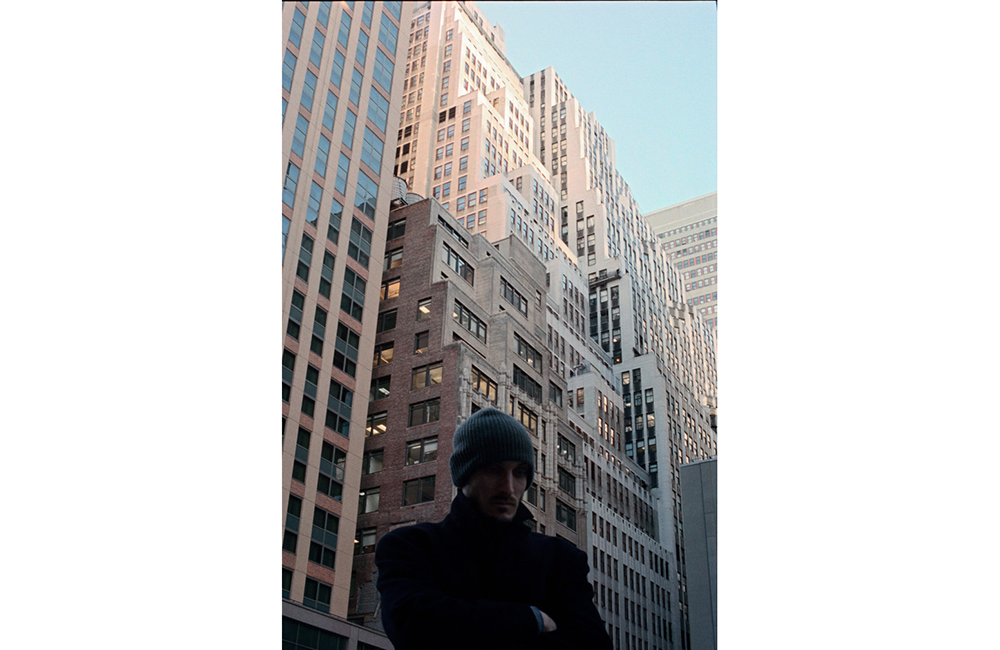

La photographe y met en scène, dans des lieux improbables de New-York et du Havre, Raskolnikov, le héros dostoïevskien de Crime et châtiment. Elle fait le portrait d’un homme dont les mouvements « intérieurs » incessants sont ceux de tous les personnages de Dostoïevski. « Ce sont, chez lui, on s’en souvient, les mêmes bons furtifs, les mêmes passes savantes, les mêmes feintes, les mêmes fausses ruptures, les mêmes tentatives de rapprochements, les mêmes extraordinaires pressentiments, les mêmes provocations, le même jeu subtil, mystérieux […] »[1]. Le Raskolnikov de S. Meier est taillé dans cette « même étoffe »[2] symptomatique tumultueuse dont toutes les variantes convergent vers ce que Dostoïevski appelait « cet éternel fond » d’où il disait tirer « la matière » de chacun de ses ouvrages. Ce centre de gravité, « qui court dessous pour sourdre en dehors »[3], est le sujet véritable de chacune des photos de S Meier.

Que ce soit l’hélice vertigineuse de L’escalier qui tourne au-dessus du vide que Raskolnikov gravit, la perspective infinie d’un large couloir du métro désert de 57th Street où Raskolnikov se tient impassible sous les lumières froides des néons, l’immensité d’un hangar abandonné et jonché d’objets industriels désaffectés où la mince silhouette sombre de Raskolnikov se perd dans Le point de fuite, c’est toujours l’image ordonnée des choses et du corps qui est mise sens dessus dessous, faisant apparaître une étrangeté nouvelle. Pour rendre ce « quelque chose [qui] échappe à notre entendement »[4] au cœur de ses photos, S. Meier photographie le corps de son modèle-Raskolnikov dans « un mélange indéniable de mélancolie, de fascination et de désir »[5]. Il s’agit pour elle de photographier l’opacité d’un corps pour y saisir la présence énigmatique d’un objet perdu qui cause son désir. Son désir de mettre en image ce qui précisément échappe radicalement à l’image a, comme nous l’enseigne Jacques Lacan, sa « raison dans le réel »[6].

Le Grand Ailleurs

C’est dans le lieu de l’enfance perdue et rêvée, dans ce lieu de la perte et de la mélancolie, dans ce « réservoir dans lequel nous puisons notre vie entière, précisément parce que nous ne l’avons pas anticipé, que nous n’en avons aucune conscience, que tout s’est déposé au fur et à mesure du présent accumulé, des jeux, des émotions, des images et des messages que nous recevions du monde, et du temps qui était d’une tout autre nature que celui des horloges, à savoir celui de l’ennui et de la frénésie, sans même que nous le sachions »[7], que S. Meier situe le lieu-même de la photographie. À chaque photo prise, à chaque déclic d’ouverture et de fermeture de l’appareil, S. Meier sait que « quelque chose se passe là, dans cet autre lieu, si proche et si lointain ». Ce quelque chose, elle le nomme son « regard désirant »[8] et elle charge le corps de son modèle de l’incarner. Ce corps autre, en présence, lui renvoie son propre portrait sous une forme inversée, mouvante, émouvante, toujours recommencée.

« C’est bien nous que ce visage regarde ; […] ce qui est au-dedans de moi, et que je vois à présent hors de moi, face à quoi je me tiens, l’image de cette traversée, est sans frontière, sans limite, plus large que la terre, parce que sa forme ne cesse de se mouvoir, de s’ouvrir, de se métamorphoser, de se reconfigurer d’une manière que j’ignore à l’avance. […] Il me faut accepter de ne pas savoir ni où ni qui je suis »[9].

Raskolnikov, Portrait of a man n’est pas le portrait d’un personnage de Dostoïevski, ni même le portrait d’une personne, fût-elle S. Meier, mais le portrait de la présence, ici et maintenant, du sujet de l’inconscient.

Et pour effectuer cette saisie « d’un lieu mental [qui] ne cesse de changer de forme »[10], S. Meier construit un dispositif à trois présences conjointes : celle du photographe, celle du corps du modèle et celle de l’appareil argentique. Dans chacune de ses photos, S. Meier n’est pas visible et pourtant elle y est, de toujours ; le corps du modèle, qu’il regarde ou non l’objectif, sait la présence de la photographe et l’image photographique est la trace ex-time de cette relation entre le modèle et son photographe hors-champ. Quant à l’appareil argentique que S. Meier dit préférer au numérique, il produit toujours une empreinte photographique manquante qui déçoit le regard. « Ce que je vois n’est pas ce que je voulais voir […] Ce que j’ai obtenu est autre chose. Ça grince et ça dérape et ça me dérange. La réalité de l’autre est problématique, et je ne peux – ni ne veux – y échapper. Il me faut aller voir, encore et encore. Ça ne cessera jamais d’être à côté »[11].

Par son travail photographique, Raskolnikov, Portrait of a man, S. Meier réintroduit, dans la volonté obscène de tout voir de notre modernité ce « secret de l’image telle que Lacan dans son analyse de la pulsion scopique le découvre, le secret du champ visuel, c’est la castration »[12], cause du désir.

[1] Sarraute N., L’ère du soupçon, Paris, Gallimard, 1956, p. 35.

[2] Gide A., Dostoïevski, 1923, Paris, Gallimard, 1981, p. 145.

[3] Lacas M. texte, Meier S. photos, Rodion Romanovitch Raskolnikov, Portait of a man, Paris, Éd. Loco, 2014, catalogue de l’exposition, p. 40.

[4] Meier S., ibid., p. 68.

[5] Ibid.

[6] Lacan J., « La troisième », Congrès de Rome, 1/11/1974, texte établi par J.-A. Miller, La Cause freudienne, n°79, Paris, Navarin, 2011, p. 22.

[7] Meier S., Rodion Romanovitch Raskolnikov, Portait of a man, projection vidéo de l’exposition au MuMa du Havre, déc.-mars 2014.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Meier S., « Le portrait photographique », Conférence de S. Meier non éditée et fournie par l’artiste.

[11] Ibid.

[12] Miller J.-A. « Le secret du champ visuel », La petite girafe, mai 1996, n° 5, p. 24.