Christiane Alberti — Ton ouvrage Mode de jouir au féminin [1] porte sur un féminin non genré, dans une tentative sans cesse à renouveler d’attraper le féminin, sur une voie où hommes, femmes, … ne sont plus rien que couleurs, comme le dit Lacan. « La couleur n’a aucun sens », mais elle opère comme différentiel.

Tu évoques dans ton ouvrage des modalités de jouissance au féminin, que tu condenses dans cette énonciation forte : « je suis la barre même » [2], à distinguer soigneusement d’une position d’intrigue hystérique où il s’agit pour un sujet de se faire énigme, à l’occasion jusqu’au mutisme.

D’emblée, les fragments cliniques dont tu fais une série m’ont évoqué un développement de Jacques-Alain Miller dont je cite un extrait : « La femme n’existe pas ne signifie pas que le lieu de la femme n’existe pas, mais que ce lieu demeure essentiellement vide. Que ce lieu reste vide n’empêche pas que l’on puisse y rencontrer quelque chose. » [3]

Du vide de « La femme n’ex-siste pas » [4], une jouissance est possible, jouissance corrélée au manque d’un signifiant pour dire La femme, donc une jouissance non résorbable dans le langage, jouissance du corps, au-delà du phallus.

Dans ce sens, tu soutiens et éclaires qu’au lieu de ce vide, on peut y rencontrer un plein énergie. Un plein d’énergie dans un lieu vide. Je dirai que ce qui se présente comme un trop de vie déborde le sujet par intermittence.

Cette énergie ne trouve-t-elle pas son medium privilégié dans les équivoques de la langue, au joint du signifiant et du réel, en deçà du sens, lalangue comme support d’une jouissance du corps non sexuée, a-sexuelle qui vide l’être, où s’accentue le caractère non fixé en termes d’être, une variabilité, coupant radicalement avec toute fixité en termes de position sexuée ? Pour autant, cette voie n’implique pas, selon moi, et en serais-tu d’accord, de soutenir qu’il y aurait une écriture ou une parole féminine ? Et ce, quelle que soit la sensibilité extrême des femmes aux mots qui peut éclairer certains excès du néo-féminisme et même si, à lire Le Carnet d’or de Doris Lessing [5], on serait tenté de dire : il n’y a qu’une femme qui puisse écrire cela !

En tout cas, cette voie privilégiée de la langue, n’éclaire-t-elle pas ce que Lacan entend par « l’instance sociale de la femme » [6], à savoir l’incidence dans le social des innovations, inventions, que l’on peut qualifier de féminin, au sens où elles transcendent l’ordre du contrat [7], dépassent le commun de la loi et, en ce sens, ont des répercussions sur la société toute entière ? Jaillissements contingents qu’aucun signifiant-maître ne collectivise.

Marie-Hélène Brousse — Avant de poser ta question, tu rappelles le dire de Jacques-Alain Miller : « La femme n’existe pas ne signifie pas que le lieu de la femme n’existe pas, mais que ce lieu demeure essentiellement vide. Que ce lieu reste vide n’empêche pas que l’on puisse y rencontrer quelque chose. » C’est exactement cela !

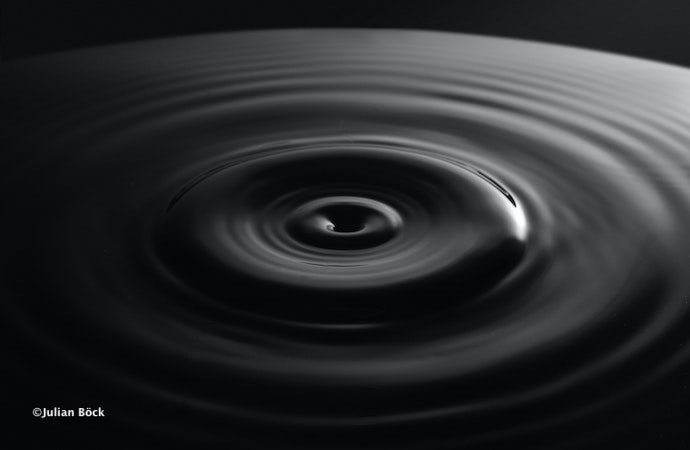

C’est de ce vide que je suis partie, j’en ai fait le centre du dessin que je propose [8] m’inspirant du schéma [9] qui se trouve dans le Séminaire XX, Encore, titre éminemment équivoque, en corps, dans le corps. Ce schéma s’appuie aussi sur le conseil de Lacan de toujours aborder les phénomènes cliniques en psychanalyse à partir des trois dimensions de l’imaginaire, du symbolique et du réel. Guidée par ces deux indications de chemins, je me suis avancée dans le continent noir ! La notion de vide, je l’avais mise à l’épreuve en me faisant enseigner par deux spécialistes de la physique quantique, autour d’une définition du vide l’opposant au rien et la spécifiant des trous noirs. Bref, un vide qui est un plein.

À ta première question, « ce vide, comme le fait l’équivoque au joint du signifiant et du réel coupe-t-il radicalement avec toute fixité en termes de position sexuée ? », je réponds oui tout à fait. À ta deuxième question sur l’extension impossible de l’adjectif féminin à l’écriture et à la parole, je réponds oui aussi.

À ta troisième question reprenant ce que Lacan appelle « l’instance sociale de la femme » et les innovations qu’elle produit non collectivisables, je ne suis pas sûre de répondre oui, car je pense que Lacan appellera par la suite ce qu’il nommait alors « instance sociale », un discours. Or un discours, sauf le discours analytique, est toujours un mode de domination qui collectivise un signifiant-maître. Je vais déployer un peu comment tes trois questions résonnent ou raisonnent pour moi.

Posons d’abord que je parle du féminin et non de La femme mais pas plus des femmes. En fait je parle tout autant des hommes puisque certaines des paroles que je cite furent énoncées par des hommes.

Le discours et même les discours en général s’ordonnent, qu’on le veuille ou non, d’une part, de l’approche biologique c’est-à-dire de la perspective de la reproduction et, d’autre part, de l’approche par les identifications, toujours genrées. Je suis au contraire partie des corps parlants. Même si l’histoire montre que les diverses organisations du lien familial ont, de différentes façons, toujours voulu limiter la parole des dites femmes sur la place publique – la foire dit Lacan –, jusqu’à preuve du contraire même celles qu’on nomme « femmes » ont toujours été des êtres parlants. Elles appartiennent à la même espèce, l’espèce humaine, que lesdits hommes et vivent dans le même lieu, le lieu du langage. Donc, dès qu’on dit les hommes et les femmes on glisse vers l’universel et le tout. C’est pourquoi Lacan prend soin de dire les « dits-hommes », les « dites-femmes ».

Parler du féminin oblige à s’affranchir de la mère. Rappelons l’affirmation de Lacan dans « Télévision » selon laquelle l’inconscient ne connaît que la mère [10] : l’inconscient de Freud, l’inconscient déchiffrable, celui de l’Œdipe, sans aucun doute, mais pas l’inconscient réel, celui non des parlêtres mais des corps parlants. D’où le premier texte de ce petit ouvrage sur les mutations de la fonction maternelle telles que Lacan en fait l’analyse politique dans le Séminaire XXI « Les non dupes errent » [11]. Pour parler du féminin, il faut sortir des mères qui sont des hommes presque comme les autres. Je dis presque parce qu’elles sont déterminées, certes de façons différentes, mais toujours par cet objet a, l’enfant, en tant qu’il est sorti d’elles.

Une fois qu’on a opéré cette coupure entre femme et mère il reste à en opérer une seconde entre femme et féminin. Femme renvoie toujours au binaire structural du fonctionnement des signifiants, tandis que substantiver l’adjectif féminin permet de renvoyer à un mode de jouir spécifique, que Lacan envisage comme supplémentaire à la jouissance d’organe et à la jouissance phallique (fonction castration). Comme tu le dis dans ta troisième question, cette jouissance est fondamentalement non collectivisable et j’ajouterai non localisable dans les différentes zones érogènes découpées sur le corps par ses orifices.

Il s’ensuit que le féminin en tant que mode de jouissance n’est pas le propre des « femmes ».

C’est la raison pour laquelle, comme toi, je ne pense donc pas qu’on puisse parler d’une écriture ou d’une parole féminine sauf à retomber dans la perspective du discours et des identifications, perspective qui fait fonctionner le sexe comme elle fait fonctionner la race, l’âge ou le caractère par exemple. Tu dis, à propos du Carnet d’or de D. Lessing, qu’il est difficile de ne pas se dire : « il n’y a qu’une femme qui puisse écrire cela ! » Je te répondrai que le « il y a » associé dans ta formulation à « une femme », la met, cette écrivaine, dans une position d’exception : celle qui répond à ∃x tel que non Φ de x. Pourquoi pas ? Sans doute je penserai alors à son style qui est unique et qui touche en toi quelque chose de la propre singularité de ton rapport au monde et à lalangue. Pourquoi rabattre sur son sexe ou son genre cette singularité qui touche à son rapport à la langue quand elle s’en sert, d’une façon qui touche en toi la tienne. Et, par ailleurs, c’est une jouissance qui est d’un autre ordre que celle du corps, ce n’est pas un orgasme.

Venons-en à la barre. Tu attrapes là le point auquel j’aboutis à partir de ces dires analysants sur une forme de jouissance qui surprend ceux ou celles qui les éprouvent. J’en ai proposé une formulation : se faire la barre elle-même [12]. Ce sont des expériences assez rares signalées par ceux ou celles qui les ont rencontrés comme survenant par surprise, inédites. Elles échappent à toute localisation issue du découpage par les zones érogènes. Se produit un trou noir dans l’Autre du symbolique et de l’imaginaire, et se manifeste une présence du corps entier liée à la disparition de toute représentation, laquelle toujours est articulée au fantasme. C’est donc une jouissance sans la barrière du fantasme, hors détermination quelle qu’elle soit. Par l’expression « se barrer » je tente d’attraper le fait que coïncident un moment le corps parlant avec ce que J.-A. Miller appelle le « plus personne » [13] : dé-subjectivation, dés-objectivation.

Merci à toi, de m’avoir lu avec tant d’élégance !

[1] Brousse M.-H., Mode de jouir au féminin, Paris, Navarin, 2020. Disponible sur ECF-Echoppe.

[2] Ibid., p. 94.

[3] Miller J.-A., « Des semblants dans la relation entre les sexes », La Cause freudienne, n°36, mai 1997, p. 7.

[4] Lacan J., « Télévision », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 537.

[5] Cf. Lessing D., The Golden Notebook, trad. Le Carnet d’or, Paris, Albin Michel, 1976.

[6] Lacan J., « Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 736.

[7] Cf. ibid.

[8] Cf. Brousse M.-H., Mode de jouir au féminin, op. cit., p. 78.

[9] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 83.

[10] Cf. Lacan J., « Télévision », op. cit., p. 509-545.

[11] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XXI, « Les non-dupes errent » (1973-1974), inédit.

[12] Cf. Brousse M.-H., Mode de jouir au féminin, op. cit., p. 93.

[13] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Nullibiété. Tout le monde est fou », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 11 juin 2008, inédit.