Sur un chapitre du livre D’ici là de John Berger

Au moment où nous venons d’apprendre le thème des prochaines Journées de l’ECF : « Faire couple. Liaisons inconscientes » voici un texte qui nous parle de ce couple, aussi littéraire qu’intrigant, formé par Jorge Luis Borges et María Kodama, traversant la vie, et gravé dans la pierre pour un au-delà de la mort.

Thomas Bernhard, Jean Genet… Et après, qui d’autre ? Koltès, Corneille, Saul Bellow. J’ai du mal, si on me le demande, à choisir un ou deux auteurs préférés ou à tracer une liste des écrivains que j’admire. Mais quel plaisir à lire le théâtre de Sartre, ou à lire Bernhard quand il écrit sur Glenn Gould, ou Saul Bellow quand il décrit l’envers de la société américaine !

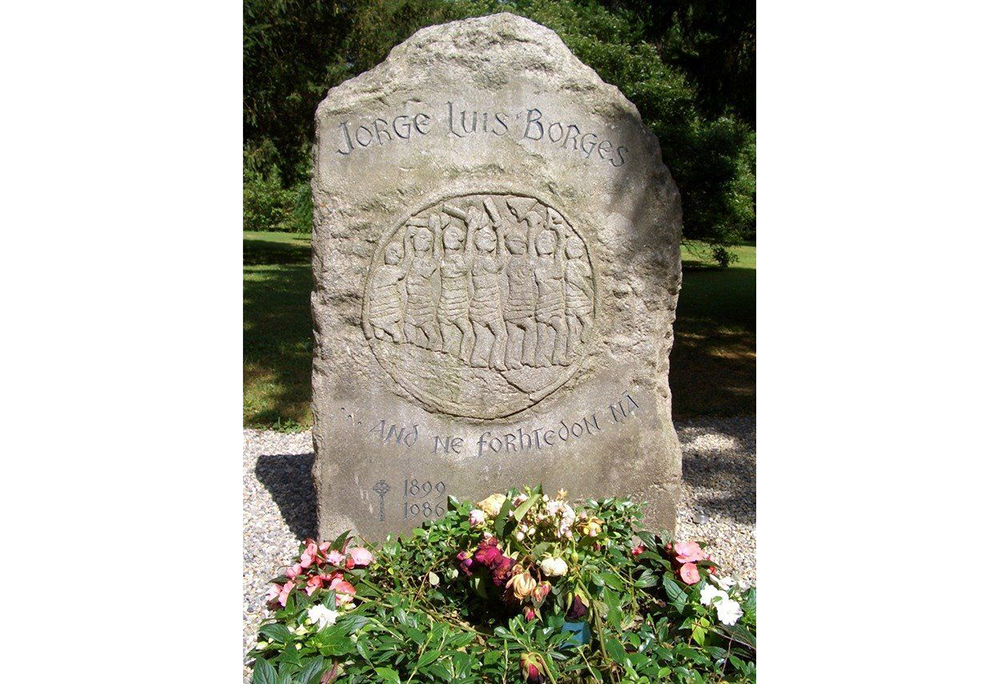

Incontestablement, aucun de ces auteurs – ni aucun autre d’ailleurs – ne m’aura fait faire un déplacement important pour visiter son tombeau. Aucun, sauf un. J’ai fait Paris – Genève – Paris pour visiter le tombeau de Jorge Luis Borges au cimetière de Plainpalais, également nommé cimetière des Rois, où il repose entre Calvin, Musil, Denis de Rougemont et Piaget, ainsi que d’autres personnalités, qui ont le droit d’être enterrées dans ce paisible jardin du centre-ville, pour avoir contribué à la renommée de Genève.

Pourquoi ce voyage ? Le problème avec Borges, c’est, qu’en plus de rejoindre le panthéon universel des écrivains avec un grand É, il est argentin. Il n’y a pas beaucoup d’Argentins qui ont su donner à leur œuvre un caractère universel, tout en gardant une inscription locale. Borges parle d’un Buenos Aires que des millions de porteños[1] sauront reconnaître, mais il parle aussi d’un Buenos Aires qui n’existe que dans sa littérature, où tous les autres lecteurs non-argentins se retrouveront aussi. Ont ce statut : Borges pour la littérature, Astor Piazzolla pour la musique et Guillermo Kuitca pour la peinture. La musique de Piazzolla est aussi bien tango que musique classique (c’est dans ce rayon qu’il est rangé chez les disquaires) ; la peinture de Kuitca est autant argentine que sans frontières. Donc de ces « compatriotes » qui ont une place dans l’histoire de l’Art, vous voulez connaître des détails biographiques, des détails personnels, des anecdotes, des ragots. Hors de question de visiter le tombeau de Molière ou celui d’Oscar Wilde. Celui de Borges, oui. Je voulais pouvoir dire : « J’y suis allé ».

Le livre de John Berger D’ici là[2] m’aura été d’une grande aide avant que j’entame les quatre cents kilomètres (409,67 km exactement) qui séparent Paris de Genève. Dans D’ici là, J. Berger, Anglais qui habite un village de Haute-Savoie et est admiré de Susan Sontag, évoque différentes villes qui lui tiennent à cœur, et associe à chacune un personnage cher à ses yeux. Lisbonne, Madrid, Cracovie, Islington. Genève est associée à Borges. Il décrit très joliment et cyniquement la ville, siège de l’ONU et de la Croix-Rouge, nous emmène en balade à moto sur une rive du Rhône, et nous narre la visite du tombeau de Borges en compagnie de sa fille. C’est très touchant, beau, paisible, honnête, sincère et affectueux. Mais surtout, J. Berger explique le texte incompréhensible gravé sur la pierre tombale du poète.

J. Berger dit que les quatre mots sur le devant de la stèle sont de l’anglo-saxon. Il est écrit And Ne Forhtedan Na, ce qui voudrait dire « Ne devrait pas avoir peur ». Les mots au dos sont du norrois Hann tekr sverthit Gram ok leggr i methal theira bert, et signifient « Il prend l’épée Gram et la dépose, nue, entre eux deux » ; la phrase serait tirée d’une saga nordique que María Kodama et Borges aimaient. En bas de la pierre on lit « de la part d’Ulrike pour Javier Otarola », Ulrike est le nom que Borges donnait à María Kodama, et Javier, celui qu’elle donnait à Borges. Il très intéressant de connaître le sens de ces mots, surtout, comme le texte de J. Berger l’explique, lorsqu’on sait que Borges et son épouse María Kodama avaient choisi Genève comme lieu final. Il est très intéressant, aussi, de comprendre cette trace dans la pierre comme la métaphore de la trace dans le corps ou dans le cœur. Au moment où nous venons d’apprendre le thème des prochaines journées de l’ECF cette histoire résonne.

Je me demande si bien que J. Berger ne fasse pas partie de ma liste, je ne devrais pas l’y inclure, en signe d’éternelle et élégante reconnaissance pour la découverte et la lecture de ce livre bienvenu.

[1] Habitant de la ville de Buenos Aires.

[2] Berger J., Paris, Éditions de l’Olivier, 2005.