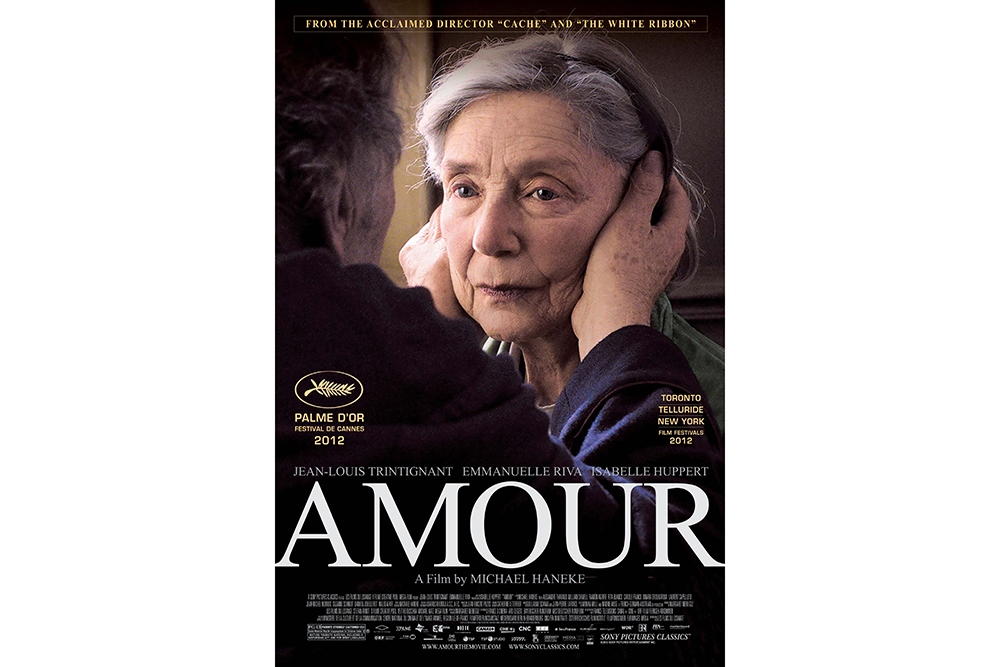

Le titre de la pièce de théâtre évoque les terreurs infantiles via la chanson Who’s Afraid of the Big Bad Wolf du cartoon Disney de 1933, Les trois petits cochons. Ayant débuté à New York en 1962, elle totalisa plus de six cents représentations.

D’après Albee lui-même, cette œuvre allait s’appeler Exorcisme ; c’est dire à quel point elle traite de la malédiction sur le sexe ! Il avait recueilli l’expression homophonique avec la chanson de Disney « Un jour parmi les graffitis des toilettes au fond d’un bar de Greenwich Village »[1]. On comprend que la phrase vient d’être entendue par les protagonistes, George et Martha, lors d’une soirée chez le père de celle-ci. Leitmotiv pendant le déroulement de l’action, la phrase indexe l’impossibilité d’une jouissance commune de la langue.

Le film fut réalisé par Mike Nichols en 1966, avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. Son succès permit la création de la Fondation Edward Albee.

Résumé de l’histoire[2] :

Un vieux couple se déchire sous les yeux d’un autre, plus jeune. L’insulte et l’injure prennent, dans leurs dialogues, des dimensions paroxystiques.

Martha, la cinquantaine, fille du grand patron de l’université, est mariée depuis plus de vingt ans à George, professeur d’histoire. C’est une femme belle mais d’un tempérament par moments violent. Lui, plus jeune, est d’une intelligence redoutable qui devient au fil des actes quelque peu inquiétante...

À la suite d’une réception donnée par le père de Martha, Nick, jeune professeur de biologie, franchement arriviste, est venu prendre un verre avec sa jeune épouse, rêveuse et évanescente.

Une scène de ménage d’une sourde violence éclate entre George et Martha : tout au long du film c’est un déballage délirant de vérités et de mensonges qui va bouleverser surtout le jeune couple. George et Martha, au matin, seuls, se retrouveront encore une fois ensemble. Jusqu’au prochain ouragan.

L’enjeu entre Martha et George repose sur le mystère autour du fils. Avant l’arrivée des invités, George avertit Martha : il ne faut pas parler de lui. Au fil du film on découvre que Martha s’est confiée à leur invitée. Le couple continue de se déchirer jusqu’au dénouement fatal, où George annonce à Martha la mort du fils, annoncée dans un télégramme qu’il a avalé. Le fin mot de l’histoire est qu’ils n’ont jamais eu d’enfant. La destruction de Martha est totale, du fait de la perte de cette illusion.

Il est possible d’établir les sources du personnage de Martha à partir de ce qui apparaît comme l’oubli du nom d’un film : Le personnage féminin y aurait dit Quel trou à rats ! (What a dumpt !) Selon Martha, cette femme aurait une péritonite et voudrait tout le temps aller à Chicago.

En fait, il s’agit de La garce, de King Vidor, de 1949 (à partir de Beyond the forest de Stuart Engstrand). L’oubli est la trace du refoulement sous-jacent à l’identification : Rose, la protagoniste, n’a pas de péritonite mais est enceinte (un impossible pour Martha). Son intérêt pour Chicago repose sur le sentiment d’une vie étriquée, comme celle de Martha, prisonnière de l’univers du père.

Rose est une actualisation d’Emma Bovary, héroïne du roman de Flaubert Madame Bovary (publié en 1857). Le bovarysme, notion que la psychiatrie emprunte au philosophe Jules de Gaultier (1902), est cité par Lacan dans sa thèse sur le Cas Aimée pour caractériser la paranoïa, puis pour dire qu’elle est le drame de toute personnalité[3]. Selon Jules de Gaultier, pour l’homme « Il n’est pas de manifestation plus triomphante du pouvoir qui lui fut départi de se concevoir autre qu’il n’est »[4].

L’antécédent littéraire d’Emma est Julie d’Aiglemont, héroïne de La femme de trente ans (1829 à 1842) de Balzac. Elle est soumise aux dires incestueux du père, faisant d’elle une exception. Le personnage de Martha repose sur ceux de trois femmes, orphelines de mère, cultivant un rapport privilégié au père, déçues du mariage, adultères, au sentiment maternel incertain.

Quant à George, il donne la clé de ses sources alors qu’il s’adresse à Nick : « Tu crois que vous allez être heureux ici, à La nouvelle Carthage ? »[5] C’est une évocation du roman (1888) de Georges Eekhoud sur l’exode des ouvriers belges vers l’Amérique Latine, à la fin du XIXe siècle. Il donne sa vision de sa ville natale, Anvers, par la métaphore de la cité punique : « Anvers, c’est une Nouvelle Carthage, gorgée de richesses, mais moralement corrompue et par conséquent condamnée […] à la ruine[6] […] Ville féconde mais marâtre. Avec ta corruption hypocrite, ton tape à l’œil, ta licence, ton opulence, tes instincts cupides, ta haine du pauvre, ta peur des mercenaires : tu m’évoques Carthage »[7]…

L’identité de George repose sur Georges Eekhoud et ses personnages. Sur fond d’enfants orphelins et d’homosexualité, George se dit certain d’être père « Mais s’il y a une chose dans ce bas monde en train de sombrer, dont je reste sûr et certain, c’est de notre partenariat […] chromosologique dans la… création de cet être aux… cheveux bleus, aux yeux blonds… notre fils »[8].

La vie amoureuse de George et Martha illustre le non-rapport sexuel doublé de la tentative de faire suppléance avec la langue. Ils disposent de deux solutions : le secret (un fils dont l’existence et la mort ne sont que de discours) et l’insulte, qui se dessine comme l’expression de l’impossible à dire le réel du sexe.

Symptôme de ce couple au sens freudien du terme, l’insulte se substitue à la satisfaction sexuelle. Pour Lacan, l’insulte « c’est le rapport fondamental qui s’établit par le langage et qu’il ne faut pas méconnaitre. […] ce n’est pas l’agressivité, c’est tout autre chose, c’est la base des rapports humains »[9]. Qu’est-ce à dire ? Que l’insulte est une tentative de nommer la part manquante en soi que l’on suppose en l’autre sans pouvoir le constater – point d’impasse de l’illusion de faire Un. Aux confins de l’ineffable, l’insulte fait partie de la vie amoureuse comme l’expression du réel du non-rapport sexuel « si elle s’avère par l’éros être du dialogue le premier mot comme le dernier […] ne touche au réel qu’à perdre toute signification »[10].

La fiction du couple.

Le fils imaginaire siège au croisement de l’insulte (visant le réel) et du secret (inhérent au symbolique, fait de discours). Logé entre une maternité fictive et une paternité de pur logos, l’enfant imaginaire fait tenir le couple sécrétant une jouissance mortifère. Ainsi, Martha déclare : « George qui est bon pour moi, et que j’outrage, qui me comprend et que je repousse ; qui peut me faire rire, mais j’étrangle ce rire dans ma gorge, qui peut me serrer, la nuit, pour me réchauffer, et que je vais mordre pour sentir le goût du sang, qui n’arrête pas d’apprendre les jeux qu’on joue aussi vite que je peux en changer les règles, qui peut me rendre heureuse et je ne veux pas être heureuse, et, oui, je veux vraiment être heureuse. George et Martha : triste, triste, triste »[11]

Le fils permet à chacun des personnages de vivre l’expérience de « se concevoir autre qu’il n’est »[12]. Leur couple scelle cette illusion.

[1] Albee E.,

Qui a peur de Virginia Woolf ?, Arles, Actes Sud-Papiers, 2012, p. 165.

[2] À partir des informations présentées dans Wikipédia.

[3] Lacan J

.,

De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité suivi de

Premiers écrits sur la paranoïa, Paris, Seuil, 1975, p. 32-75-42-107-180-198 & 228.

[4] Gaultier (de) J., « Le bovarysme essentiel de l’humanité »,

Sept références introuvables de la thèse de psychiatrie

de Jacques Lacan, Les Documents de la Bibliothèque de l’École de la Cause freudienne, Paris, 1993, p. 15.

[5] Albee E.,

op. cit., p. 28.

[6] Ibid., p. 443.

[7] Ibid., p. 173.

[8] Ibid., p. 47.

[9] Lacan J. « Excursus », 2 avril 1973.

[10] Lacan J. « L’étourdit »,

Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 487.

[11] Albee E.,

op. cit., p. 111.

[12] Gaultier (de) J.,

op. cit., p. 15.

Lire la suite

![Le corps pris au mot[1] Hélène Bonnaud répond aux questions de Marie-Christine Baillehache](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/09/BonnaudHD.jpg)